JAMA Pediatr:屏幕时间与青少年抑郁关联新解,睡眠与脑白质结构的中介作用揭秘

昨天 MedSci原创 MedSci原创 发表于上海

本研究探讨了晚童期(9-10岁)儿童每日屏幕时间与早期青春期(11-13岁)抑郁症状的关联,并挖掘睡眠时间及脑白质神经纤维组织作为潜在中介机制。

智能设备的普及使得青少年屏幕时间显著增加,尽管屏幕设备为人际交往与信息获取提供便利,相关心理健康风险却日益引发关注。现有研究提示,较长屏幕时间可能与抑郁等情绪障碍存在一定的正相关,但机制尚未明晰。青少年的睡眠相较儿童期存在延迟和缩短趋势,且夜晚屏幕暴露会扰乱褪黑素分泌和昼夜节律,降低睡眠质量,进而影响情绪调节中枢的发育。脑白质作为脑区间信息传递枢纽,其发育与情绪调控能力密切相关。传统扩散张量成像(DTI)指标如各向异性分数(FA)虽能监测白质完整性,但缺少对微观结构成分的细致划分。NODDI作为新兴技术,可准确反映神经纤维倾向弥散(ODI)和神经元密度,助力揭示白质结构与睡眠、心理健康的新型关联路径。

近期,发表于JAMA Pediatrics杂志的一项研究,探讨了晚童期(9-10岁)儿童每日屏幕时间与早期青春期(11-13岁)抑郁症状的关联,并挖掘睡眠时间及脑白质神经纤维组织作为潜在中介机制。该前瞻性研究基于美国21个城市所收集的Adolescent Brain Cognitive Development(ABCD)大样本人群数据,排除既往精神疾病的976名参与者,结合自报屏幕使用、自报睡眠时长以及先进的神经影像学分析,首次利用神经向斜度扩散成像(NODDI)技术精准剖析了抑郁相关脑白质通路(扣带束、额勾连和钩束)的结构变异,并构建序列中介模型,阐明了屏幕时间、睡眠与白质发育和心理健康之间的复杂内在联系。

本研究筛选ABCD 5.1版本释放的数据,纳入在T1(9-10岁)及T2(11-13岁)均完成多项评估且无精神疾病诊断的儿童。屏幕时间通过问卷六大类活动(看电视、视频、玩游戏、社交媒体、文本及视频聊天)加权得出日均小时数;睡眠时间测量采用Munich Chronotype问卷,计算睡眠时段并排除异常值;抑郁症状则基于家长填报的Child Behavior Checklist作为连续评分指标。神经影像学方面,利用原始扩散MRI数据处理出NODDI指标,包括定向弥散指数(ODI)用于测定纤维弯曲度和组织精细结构,以及传统DTI的FA指标。研究重点白质束为扣带束、额勾连和钩束。多变量线性回归控制性别、年龄、经济社会指标等协变量,PROCESS宏程序检验各路径的中介效应,bootstrap法估计间接效应的置信区间。

研究结果

屏幕时间与抑郁症状

控制T1基础抑郁症状后,每额外1小时的屏幕时间,T2儿童的抑郁评分平均上升0.12分(95% CI:0.04~0.20,P=0.008)。

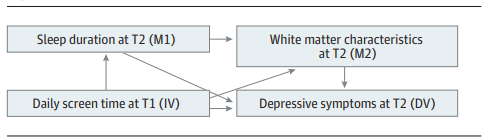

图:在T1阶段(童年)的屏幕使用时间、T2阶段(青少年早期)的睡眠持续时间、T2阶段的白质特征以及T2阶段的抑郁症状之间的假设关系如下图所示。箭头表示假设关系的方向。DV代表因变量;M1,中介变量1;M2,中介变量2;IV,自变量。

屏幕时间与睡眠时长

屏幕时间与睡眠时间呈负相关,每增加1小时屏幕时间,睡眠时长减少0.21小时(95% CI:−0.28至−0.14,P<0.001)。

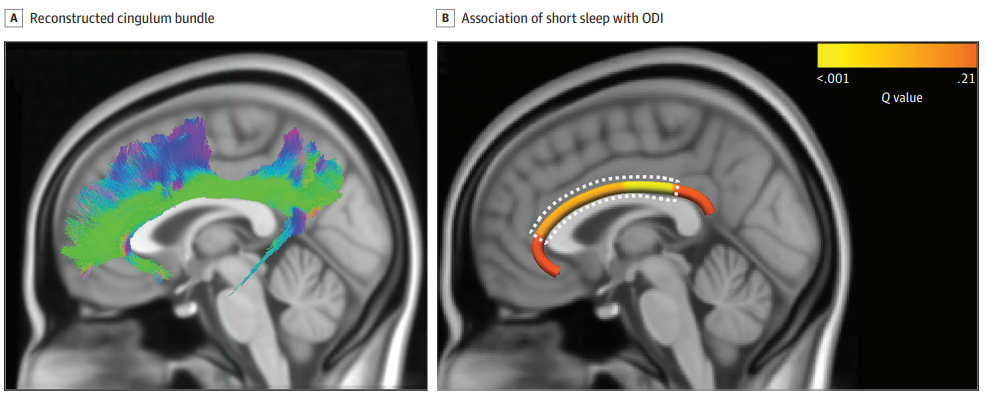

图:扣带束纤维结构与睡眠时长相关性结果。空间分布示意短睡眠对应的扣带束中段ODI显著改变

睡眠时长与脑白质指标

睡眠时间与扣带束ODI存在显著负相关(β=−0.11,95% CI:−0.17至−0.04,Q=0.005),短睡眠对应扣带束组织纤维更为分散无序,提示精细纤维结构受损。其他白质束如额勾连和钩束未显示统计学显著。

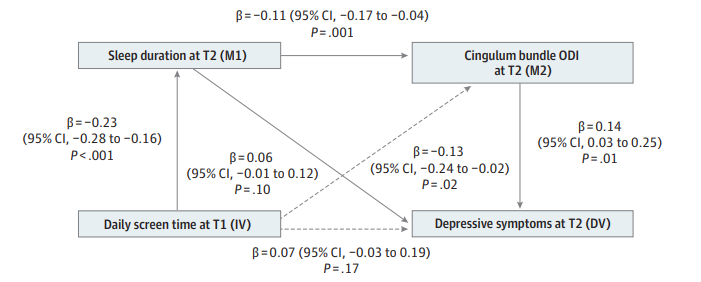

脑白质结构与抑郁症状

扣带束ODI的增加与抑郁评分上升正相关(β=0.15,95% CI:0.04至0.25,P=0.01)。睡眠缩短中介了屏幕时间与扣带束ODI恶化之间的37.5%效应,扣带束ODI又中介了睡眠状况与抑郁症状的12.5%效应。两者合计,共中介了屏幕时间与青少年抑郁症状间36.4%的关联。

图:涉及屏幕使用时间、睡眠时长、扣带束方向离散指数(ODI)和抑郁症状的串联中介模型

探索性分析显示屏幕时间对睡眠的影响从每日1小时起见效,超过2小时开始显著关联抑郁指标,3小时关联扣带束ODI变化,表明递增的屏幕暴露存在剂量-效应曲线。此外,不同屏幕使用类型对路径有不同影响,娱乐类(主动、被动)较社交通信类更明显关联睡眠和脑白质变化。

讨论

本研究首次通过先进神经影像技术揭示了屏幕时间如何通过睡眠减少与白质纤维组织重组影响早期青春期儿童的情绪健康。扣带束作为连接海马体与额叶的关键情绪调节通路,其内在微结构的恶化反映了神经发育中的纤维精细调控受抑制,可能影响情绪信息处理。睡眠作为首要中介因素,强调充足睡眠可能延缓或逆转屏幕时间造成的不良神经效应,并减轻抑郁风险。

机制上,屏幕发出的蓝光等因素破坏褪黑素分泌及生物钟,使青少年入睡延迟,睡眠时长不足从而对神经塑性产生负面影响。这一发现为公共卫生和临床干预提供了具体方向:而非单纯限制屏幕时间,重视睡眠行为的改善尤为关键。未来应细化不同屏幕使用内容对睡眠及神经发育的影响,以指导家长和教育者个体化管理。

此外,白质变化阈值较睡眠更高,提示脑组织结构受损或功能异常的出现滞后于睡眠干扰,是潜在的预警生物标志,值得进一步纵向追踪确认。

研究限制包括依赖自报数据可能带来偏倚、睡眠及屏幕时间的测量时间点不完全一致以及内容质量未被细致区分。未来结合移动传感、客观睡眠监测、及内容区分方法有助弥补不足,丰富理解。

总之,该研究深化了我们对现代屏幕生活方式背景下儿童心理健康风险的认识,明确睡眠-白质脑结构-情绪行为的机制链条,为预防青少年抑郁症提供实际可行的干预途径。

原始出处:

Lima Santos J P, Soehner A M, Biernesser C L, Ladouceur C D, Versace A. Role of Sleep and White Matter in the Link Between Screen Time and Depression in Childhood and Early Adolescence. JAMA Pediatr. Published online June 23, 2025. doi:10.1001/jamapediatrics.2025.1718

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#睡眠# #脑白质# #青少年抑郁# #屏幕时间#

11 举报