Nat Genet:性别如何影响肾脏健康?最新研究揭示小鼠肾脏基因表达时空差异与激素调控机制

2025-04-27 MedSci原创 MedSci原创 发表于陕西省

该研究揭示了小鼠肾脏在不同生命周期阶段存在的性别特异性基因表达差异及其调控机制,阐明了性激素(雄激素和雌激素)在这些差异中的直接和间接调控作用。

肾脏在维持体内流体平衡、过滤血液、重吸收重要分子以及处理调节血压和骨矿化等激素方面发挥着关键作用。在许多肾脏疾病的发生和进展中存在性别偏倚,这引发了人们对肾脏性别二态性的广泛兴趣。既往研究表明,肾脏在基因表达上存在性别差异,这可能与肾脏损伤的发生率和严重程度以及肾脏癌的男性高风险有关,这些差异可能部分由女性激素的保护作用所解释。然而,尽管已经对肾脏的结构、生理、病理以及药理反应中的性别差异进行了研究,但调控空间转录二态性的分子机制,尤其是跨越整个生命周期的机制,仍不清楚。

近日,国际权威期刊Nature Genetics上在线发表了题为“Multi-omic and spatial analysis of mouse kidneys highlights sex-specific differences in gene regulation across the lifespan”的最新研究成果,该研究揭示了小鼠肾脏在不同生命周期阶段存在的性别特异性基因表达差异及其调控机制,阐明了性激素(雄激素和雌激素)在这些差异中的直接和间接调控作用。研究通过整合多种组学技术,发现近曲小管(PT)是性别差异表达基因最多的区域,且这些差异在3周龄后开始显现。同时,还揭示了肾脏不同区域的性别特异性空间表达模式,以及衰老过程中性别相关的基因变化特征。

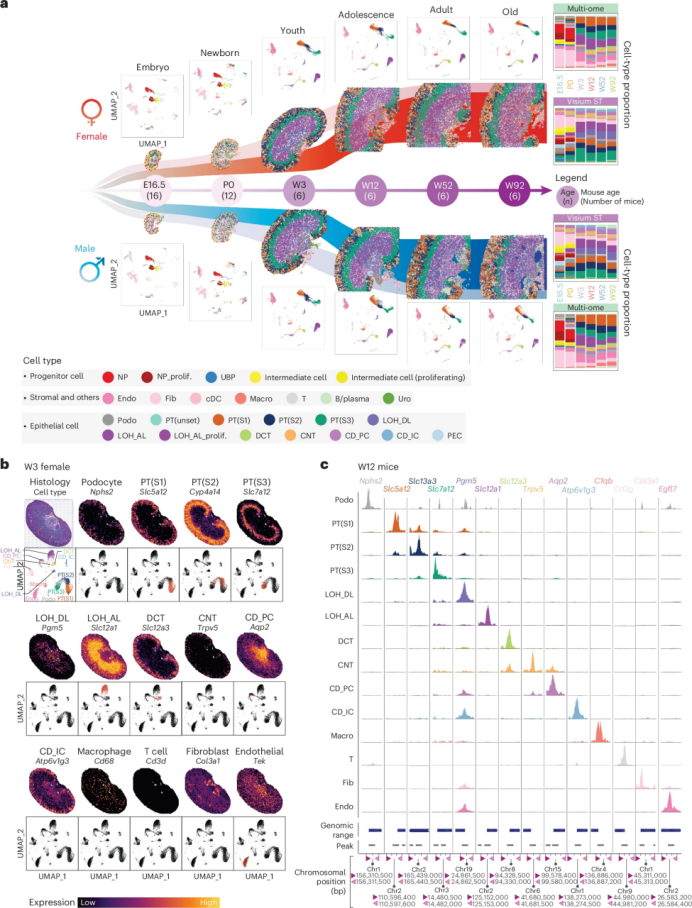

研究收集了68只小鼠的76个肾脏样本,涵盖从胚胎期16.5天(E16.5)、新生期(P0)、3周龄(青春期)、12周龄(成年早期)、52周龄(成年)到92周龄(老年)的六个时间点,通过整合单核RNA测序(snRNA-seq)、单核ATAC测序(snATAC-seq)、Visium空间转录组学(ST)、Xenium空间转录组学、多重成像和免疫荧光(IF)等六种技术平台的数据,构建了涵盖整个生命周期的小鼠肾脏分子图谱。

图 来自 Visium ST、snRNA-seq 和 snATAC–seq 的研究设计和整合细胞类型分布

1. 近曲小管性别差异显著:研究发现,近曲小管(PT)的性别偏倚差异表达基因(sex-biased DEGs)最多,且这些差异在3周龄后开始显现,并与激素调控相关。具体而言,PT细胞在发育和性别差异方面的表达模式最为独特,相邻的PT段(S1和S2)共享一组基因,同时也有各自的标记基因。

2. 激素调控机制:研究揭示了雄激素和雌激素直接和间接调控的潜在机制,包括通过雄激素受体(AR)和雌激素受体(ER)的直接结合以及通过其他转录因子的间接调控。

3. 空间转录组学特征:空间转录组学分析鉴定了皮质和外髓层外带的性别偏倚空间模式。例如,Pigr基因在男性肾脏的皮质和外髓层外带高表达,而Akr1c21基因在男性肾脏的外髓层外带特异性高表达。

4. 衰老相关基因变化:在老年小鼠中,亨利氏袢、近曲小管和集合管表现出更多与年龄相关的基因改变,且这些改变具有性别依赖性。PT细胞在衰老过程中表现出最多的基因表达变化,且这些变化在雄性中更为显著。

本研究通过整合多种组学技术,揭示了小鼠肾脏在生命周期中性别特异性基因表达的动态变化及其调控机制。研究发现,PT是性别差异表达基因最多的区域,且这些差异在3周龄后开始显现,并可能受到性激素的直接和间接调控。空间转录组学分析进一步揭示了肾脏不同区域的性别特异性表达模式,这些模式可能与肾脏疾病的性别差异有关。此外,衰老对肾脏基因表达的影响也表现出明显的性别差异,特别是在PT细胞中。这些发现为理解肾脏疾病的性别二态性提供了重要的分子基础,并可能指导未来针对性别特异性肾脏疾病的治疗策略。研究不仅强调了在肾脏研究中考虑性别作为一个生物学变量的重要性,还为探索肾脏疾病中的性别差异提供了新的视角和潜在的分子靶点。

原始出处:

Multi-omic and spatial analysis of mouse kidneys highlights sex-specific differences in gene regulation across the lifespan. Nat Genet. 2025 Apr 21. doi: 10.1038/s41588-025-02161-x. Epub ahead of print. PMID: 40259083.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#性别差异# #性激素# #多组学#

4