ACR Open Rheumatol:ESR:CRP比值联合补体(C4)与血细胞参数(WBC、ANC)可高效区分系统性红斑狼疮发热病因

2025-06-27 潘华 MedSci原创 发表于上海

ESR:CRP比值联合补体(C4)与血细胞参数(WBC、ANC)可高效区分SLE发热病因,模型AUC达0.87-0.94。

系统性红斑狼疮(SLE)患者发热时需鉴别疾病活动(狼疮发作)与感染,但两者临床表现相似(如皮疹、肌痛、白细胞减少),且传统检测(培养、抗体等)时效性差。临床面临两难:过度免疫抑制可能加重感染,不必要抗生素治疗则增加毒性风险。既往研究多基于白人群体,而少数族裔(西班牙裔/非裔)及低收入人群因医疗资源限制,更易出现诊断延误。本研究旨在通过常规实验室指标,建立适用于安全网医院(服务资源有限人群)的鉴别诊断模型,覆盖细菌感染(培养阳性)、培养阴性感染(如病毒)及狼疮发作合并感染等复杂场景。

本研究回顾性分析2016年8月至2019年7月洛杉矶3家安全网医院的200例SLE发热住院患者(180例独立患者),基于病历及多学科会诊分为四组:狼疮发作(73例)、细菌感染(40例)、培养阴性感染(63例)及发作合并感染(24例)。纳入48小时内实验室参数:全血细胞计数(含WBC、ANC、AMC等)、ESR、CRP、补体(C3、C4)、降钙素原、铁蛋白等,排除缺失率>50%的指标(如抗dsDNA抗体)。采用混合效应逻辑回归(校正患者重复入院因素),比较各组参数差异,通过受试者工作特征曲线(AUC)评估单参数及多参数模型效能。优化模型通过逐步变量选择与多重共线性诊断确定,随机森林模型验证泛化能力,以AUC>0.8为优秀标准。

研究结果

本研究纳入洛杉矶安全网医院200例SLE发热住院患者(73例狼疮发作、40例细菌感染、63例培养阴性感染、24例发作合并感染),发现以下核心结论:

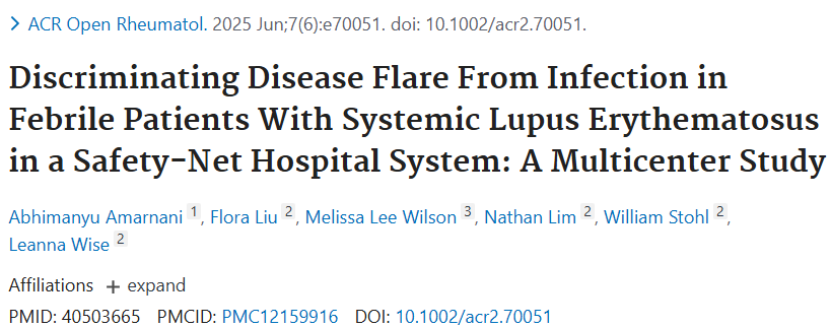

1. 关键差异参数

· 感染组(含细菌及培养阴性感染)的炎症指标全面升高:

o 白细胞(WBC)、中性粒细胞(ANC)、单核细胞(AMC)绝对值均高于发作组(P<0.01);

o C反应蛋白(CRP)和补体(C3、C4)显著上升,最高达发作组的2倍。

· 狼疮发作组呈现"两低一高"特征:

o 低补体(C4均值<15.4 mg/dL);

o 低WBC(<6.25×10⁹/L);

o 高ESR:CRP比值(9.1±17.7 vs 感染组≤1.9)。

2. 多参数模型效能卓越

· 狼疮发作 vs 细菌感染:

联合年龄、WBC、ANC、C4、CRP及ESR:CRP的模型AUC达0.87(95%CI 0.76–0.97),敏感性84%、特异性85%,较单用ESR:CRP(AUC 0.73)提升19.2%(P=0.02)。

· 狼疮发作 vs 培养阴性感染:

加入AMC、C3、ANC、C4和ESR:CRP的模型AUC达0.94(95%CI 0.88–1.00),较单指标(AUC 0.76)提升23.7%(P=0.01)。

3. 临床实用截断值

· 细菌感染鉴别:

ESR:CRP>1.17(敏感性68.3%)或C4<13.5 mg/dL(敏感性76.5%)支持狼疮发作。

· 病毒/培养阴性感染鉴别:

C4<15.4 mg/dL(敏感性86.8%)或ANC<10.35×10⁹/L(阴性预测值88.5%)提示发作。

4. 矛盾发现

降钙素原(Procalcitonin)在细菌感染鉴别中未达统计学意义,挑战传统认知。

5. 模型验证

随机森林分析证实:标准模型(年龄+WBC+ANC+C4+ESR:CRP)预测发作的AUC为0.84,显著优于单指标(AUC 0.66, P=0.027),适用于各类感染场景。

分组实验室参数分布:(A)ESR:CRP比值,(B)红细胞沉降率(ESR),(C)C反应蛋白(CRP),(D)年龄(岁)

本研究验证:ESR:CRP比值联合补体(C4)与血细胞参数(WBC、ANC)可高效区分SLE发热病因,模型AUC达0.87-0.94。关键突破在于:1)弥补既往白人研究局限,证实低补体(C4<15.4 mg/dL)、低WBC(<6.25×10⁹/L)对狼疮发作的预测价值;2)提供可直接应用的截断值(如ESR:CRP>1.17),助力48小时内临床决策;3)揭示传统指标降钙素原在细菌感染鉴别中未达显著意义。需前瞻性验证此模型在门诊/急诊的应用,并纳入COVID-19等新兴病原体影响。建议临床优先检测ESR:CRP、C4及血常规,避免经验性使用抗生素或盲目增加Prednisone剂量。

原始出处:

Amarnani A, Liu F, Wilson ML, Lim N, Stohl W, Wise L. Discriminating Disease Flare From Infection in Febrile Patients With Systemic Lupus Erythematosus in a Safety-Net Hospital System: A Multicenter Study. ACR Open Rheumatol. 2025 Jun;7(6):e70051. doi: 10.1002/acr2.70051. PMID: 40503665; PMCID: PMC12159916.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#系统性红斑狼疮# #病因#

19 举报