Gastroenterology:皮下英夫利昔单抗(CT-P13 SC)作为炎性肠病的维持治疗

2025-05-11 xuyihan MedSci原创 发表于上海

CT-P13 SC作为一种新型的皮下注射制剂,在中至重度CD和UC患者中作为维持治疗的疗效显著优于安慰剂。

克罗恩病(Crohn’s disease, CD)和溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)是炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)的两种主要类型,其特征是慢性肠道炎症,严重影响患者的生活质量。尽管传统的皮质类固醇和免疫调节剂在治疗中发挥了重要作用,但许多患者对其反应不佳或无法耐受副作用。因此,生物制剂如英夫利昔单抗(infliximab)成为IBD治疗的重要工具。然而,英夫利昔单抗通常以静脉注射(intravenous, IV)的方式给药,可能带来不便,并且某些患者可能因长期使用而出现疗效减弱的问题。CT-P13是一种已上市的英夫利昔单抗生物类似药,其皮下注射(subcutaneous, SC)制剂——CT-P13 SC被开发为一种维持治疗的新选择。相比IV制剂,SC制剂具有更好的患者依从性和独特的药物暴露特性,同时可能减少医疗资源的负担。这项研究由来自美国西北大学的Stephen B. Hanauer教授及其团队于2024年10月发表于《Gastroenterology》(IF:26.3)。这项研究评估了CT-P13 SC作为维持治疗在中至重度CD和UC患者中的疗效和安全性。

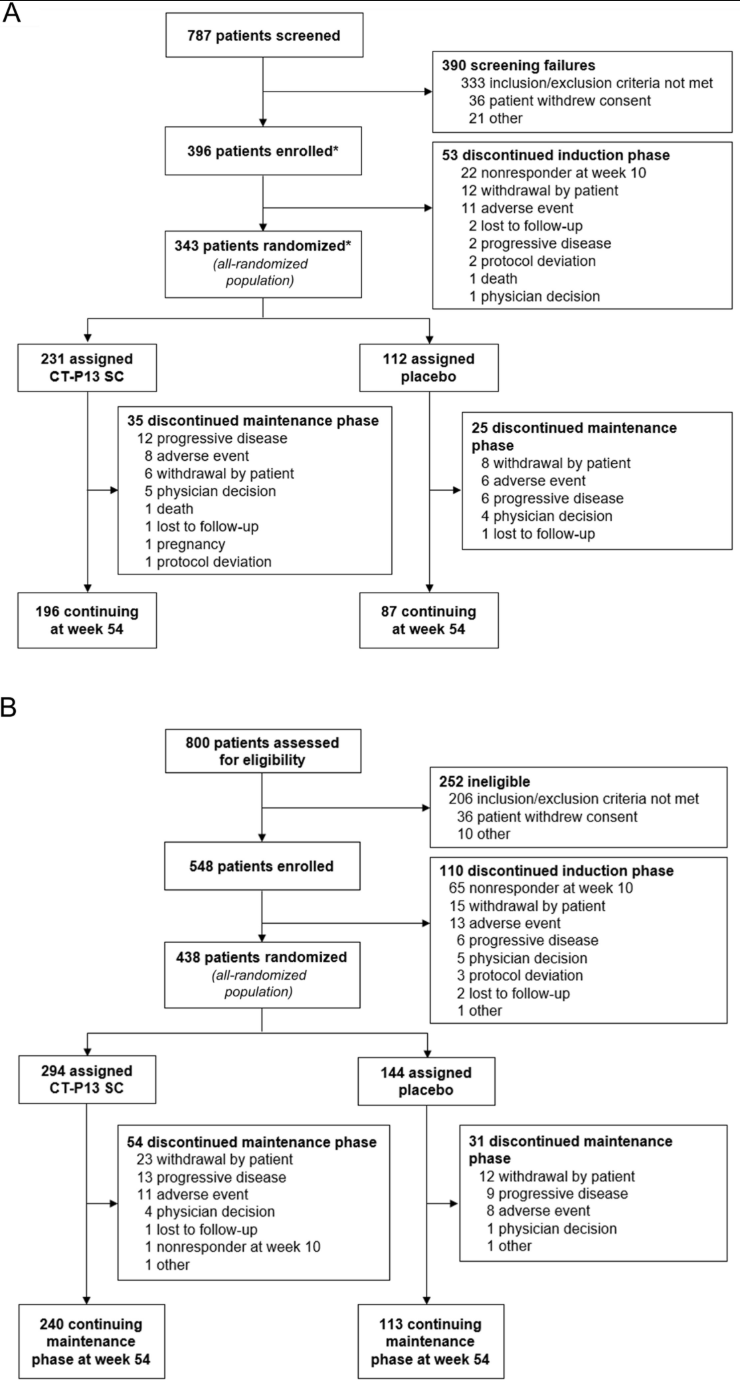

这项研究包括两项随机、双盲、安慰剂对照的III期临床试验,分别针对中至重度CD和UC患者展开。研究纳入了对皮质类固醇和免疫调节剂反应不佳或不耐受的患者,所有患者在接受诱导治疗阶段均接受开放标签的CT-P13 IV 5 mg/kg,分别在第0周、2周和6周给药。在第10周时,对临床有反应的患者按照2:1的比例随机分配至CT-P13 SC 120 mg组或安慰剂组,每2周一次,持续至第54周(维持治疗阶段)。CT-P13 SC采用预充式注射器给药。研究的主要终点包括第54周时的临床缓解率(定义为克罗恩病活动指数[CDAI]评分<150,范围0-600,分数越高表示疾病越严重;溃疡性结肠炎的Mayo评分≤2分且无单项评分>1,范围0-12)以及内镜反应率(CD患者)。次要终点包括多个关键指标,如生活质量改善和应答率。安全性分析涵盖了所有接受至少一剂CT-P13 SC或安慰剂治疗的患者。统计分析采用双侧P值检验,结果以调整后的差异估计值和95%置信区间(CI)报告。

图1 研究流程图

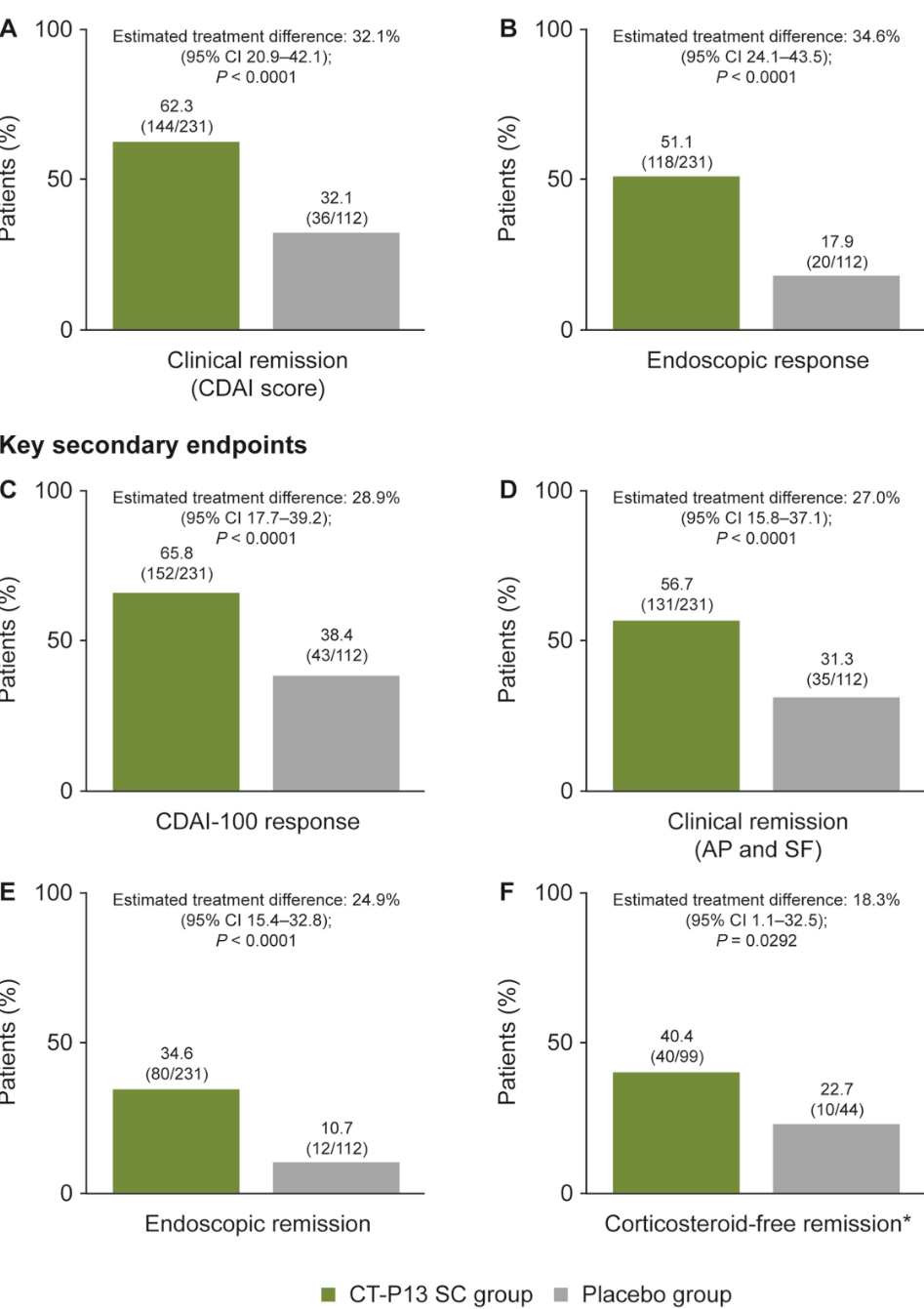

共有396名CD患者和548名UC患者接受了诱导治疗并进入维持治疗阶段。在CD研究中,CT-P13 SC组在第54周时的临床缓解率为62.3%,显著高于安慰剂组的32.1%(P < .0001),内镜反应率分别为51.1%和17.9%。这表明CT-P13 SC在控制疾病活动性和促进肠道愈合方面均表现出明显优势。在UC研究中,CT-P13 SC组的临床缓解率为43.2%,同样显著高于安慰剂组的20.8%(P < .0001)。此外,次要终点分析显示,CT-P13 SC组在实现关键治疗目标(如症状缓解和生活改善)方面的比例也显著高于安慰剂组,进一步支持了其临床价值。安全性方面,CT-P13 SC组和安慰剂组的不良事件发生率相似,未观察到新的安全信号。具体而言,感染的发生率、严重不良事件的比例以及其他常见不良反应均在可接受范围内,表明CT-P13 SC具有良好的安全性。

图2 第 54 周达到共同主要终点和关键次要终点的患者比例

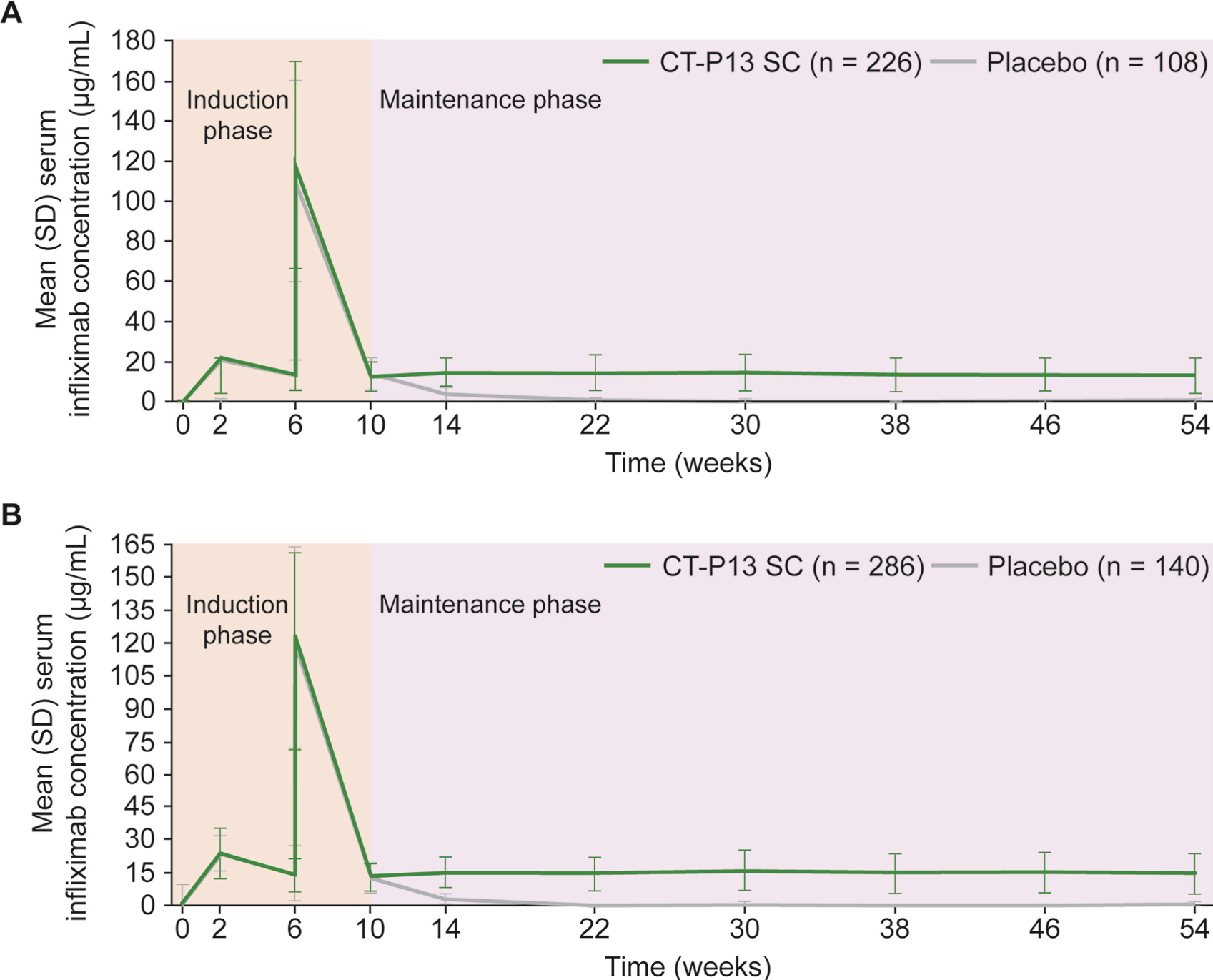

图3 CD(A)和UC(B)研究中截至第54周的血清英夫利西单抗浓度线性平均值

研究结果表明,CT-P13 SC作为一种新型的皮下注射制剂,在中至重度CD和UC患者中作为维持治疗的疗效显著优于安慰剂。其在临床缓解率和内镜反应率上的表现尤其突出,为那些对传统疗法反应不佳或不耐受的患者提供了一种可靠的选择。研究还证实了CT-P13 SC的安全性良好,没有出现新的安全问题。

原文出处:

Hanauer SB, Sands BE, Schreiber S, Danese S, Kłopocka M, Kierkuś J, Kulynych R, Gonciarz M, Sołtysiak A, Smoliński P, Srećković S, Valuyskikh E, Lahat A, Horyński M, Gasbarrini A, Osipenko M, Borzan V, Kowalski M, Saenko D, Sardinov R, Lee SJ, Kim S, Bae Y, Lee S, Lee S, Lee JH, Yang S, Lee J, Lee J, Kim JM, Park G, Sandborn WJ, Colombel JF. Subcutaneous Infliximab (CT-P13 SC) as Maintenance Therapy for Inflammatory Bowel Disease: Two Randomized Phase 3 Trials (LIBERTY). Gastroenterology. 2024 Oct;167(5):919-933. doi: 10.1053/j.gastro.2024.05.006. Epub 2024 May 23. PMID: 38788861.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#炎症性肠病# #英夫利昔单抗# #皮下注射#

7