Trends in Genetics:从罕见病到常见病的转化之路——基因变异如何引领新疗法探索

18小时前 熊佳仪 MedSci原创 发表于上海

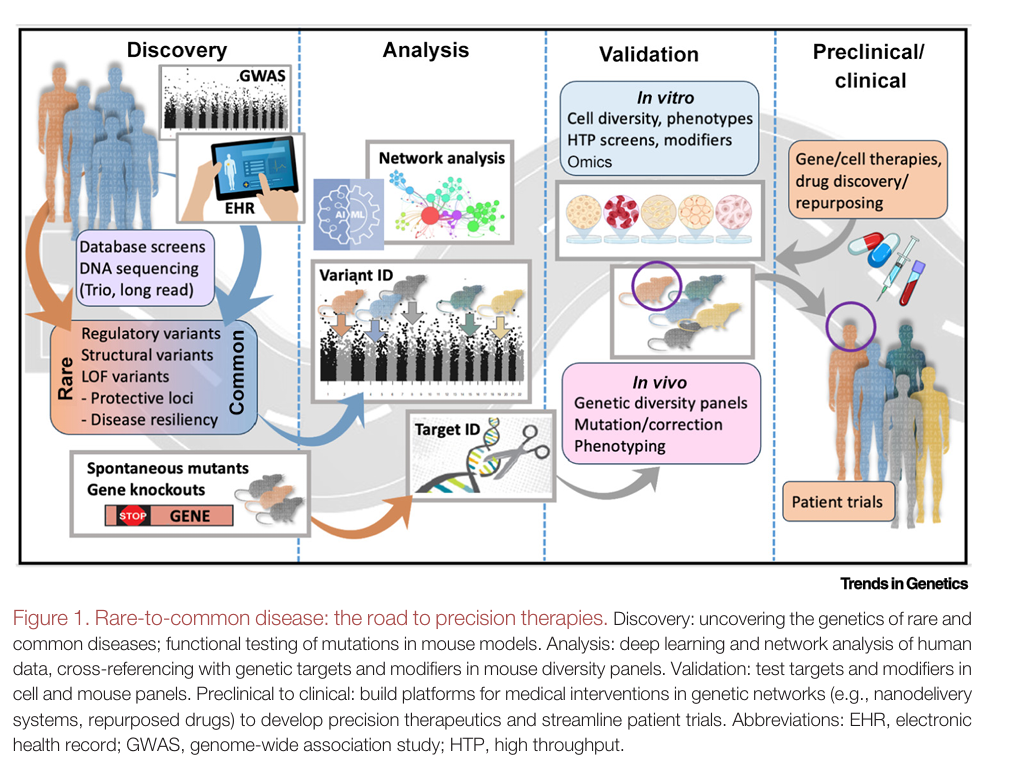

罕见遗传性疾病与常见复杂病症共享核心分子机制,为精准医疗打开新思路。基因组学技术、人工智能和多组学的应用,驱动罕见病致病变异的功能解析,加速转化至常见病治疗策略的开发。

尽管单一罕见病的患病人数较少,但其总体影响广泛,累及全球约3%至6%的人口,其中超过80%为遗传性疾病。过去一个世纪,对罕见单基因病的深入研究极大地推动了生命科学基础理论的发展。如今,这些研究正逐步揭示其在常见多基因疾病病因解析中的重要价值。相比之下,糖尿病、心血管疾病等常见病受遗传与环境因素复杂交互作用的影响,尽管全基因组关联研究(GWAS)已识别出大量风险位点,但在阐明致病机制和实现临床转化方面仍面临挑战。而罕见病中高外显率的基因突变往往具有明确的单因性因果关系,更有利于开展功能验证与病理机制研究。

整合罕见病与常见病的基因变异信息,不仅有助于识别疾病相关通路中的核心调控节点,还能深入理解遗传背景如何影响疾病表型的异质性与表达可变性。当前,高通量基因测序技术与计算生物学的快速发展为此类跨疾病研究提供了强有力的技术支撑。然而,罕见病在临床诊疗和药物研发方面仍面临诊断率低、治疗手段匮乏、研发成本高等诸多困境。因此,亟需通过跨学科协作策略——融合遗传学、临床医学、生物信息学与药物开发等多领域力量——实现系统性突破,推动精准医学的整体发展。

近期,发表在Trends in Genetics杂志的一项综述,旨在探讨罕见遗传病到常见复杂病的研究进展和转化挑战。研究团队结合最新的基因组学、遗传流行病学及生物信息技术,阐述了罕见病遗传变异如何揭示罕见与常见疾病的交集,以及利用罕见病患者的遗传信息推动常见病机理解析和治疗开发的前景。

研究结果

1.罕见病的定义与临床特点

按照美国标准,罕见病在特定人群中的发病人数不到20万,但总和患者多达3-6%全球人口,约3-4亿人。罕见病多数为遗传性,既包括单基因缺陷(如囊性纤维化、杜氏肌营养不良),也有复杂遗传与环境因素交互(如格林-巴利综合征)。70%的罕见病多发于儿科,约12%发病于成年人,发病时间跨度大。现有技术如三联体测序、全基因组测序结合多维表型数据和高性能算法,实现了近半数罕见病的基因致病机制解析。

2.罕见病研究推动基因组学技术革新

基因编辑(CRISPR)、反义寡核苷酸、干细胞技术已使基于遗传缺陷的个性化治疗成为可能。此外,AI/ML在基因表达网络与变异功能的预测分析中渐成利器,帮助识别罕见变异和潜在药物靶点。罕见病和常见疾病共享的核心生物过程和网络被逐渐揭示,成为整合药物开发和疾病治疗的新视角。

3.常见病复杂遗传构架中的难题

常见病多因多条通路相互作用致病,遗传异质性大,没有单一致病基因可确定。 GWAS虽识别大量风险位点,但解释力不足,尤其是“缺失遗传”的问题长久未解。通过罕见病致病基因的研究,发现这些基因的稀有变异对常见病的风险及表现有显著影响,从而提供了针对核心病理过程的线索。

4.基因背景调控极大影响罕见病与常见病表现

同一种致病变异在不同个体中表现明显异质,反映遗传背景的修饰作用。诸如DYRK1A基因的突变可导致从重度自闭症到轻微神经损伤的不同表型,这为理解多基因互作及环境影响提供了桥梁。动物模型(如多样化小鼠群体)模拟人类遗传多样性,有助挖掘修饰基因,指导临床诊断和药物开发。

5.罕见病与常见病的网络关联和临床转化挑战

多种罕见病基因涉及的通路也参与常见病发病,表明二者在细胞网络层面高度重叠。将罕见病的“单因果”特点,与常见病的多基因病理机制结合,推动疾病重新分类和个体化治疗设计。同时,罕见病个体中发现的保护性稀有变异启发了药物靶点的发现,例如PCSK9基因的功能丧失变异引导的降胆固醇药物开发。

6.从基因发现到基因治疗的前沿发展

尽管基因治疗和精准药物为罕见病带来希望,临床转化仍面临基因组非编码区变异功能匮乏、系统性递送技术有限、治疗规模化和监管难题。纳米递送系统和基因编辑技术进步,正尝试突破病毒载体的安全隐患,实现体内精准基因调控,未来有望推动罕见病相关发现惠及常见复杂病患者。

讨论与意义

本文全面揭示了罕见遗传变异在常见复杂疾病中的关键作用,促进了遗传病因的整合理解。罕见病作为“人类自然实验”,其致病机制明确,为探索复杂病种提供了理想范式。尤其在AI结合多组学数据、模型生物系统、单细胞解析等技术的推动下,未来对遗传背景对疾病表现的复杂影响解读将更加精准。转化医学中如何桥接罕见病与常见病的药物开发存在重大挑战,关键在于抓住共享的核心病理网络和保护性遗传机制,开发出可扩展且经济可行的治疗方案。本文强调基因诊断的全面性,涵盖非编码区域与结构变异,对于罕见病/常见病的精准治疗无疑具有重大驱动力。

此外,文中提出未来需要加强基因背景的解码,建立更多跨种属、多样化规模的模型平台,推动科研数据的开放与智能分析,助力精准医疗全面落地。纳米递送技术和基因编辑工具的融合为基因治疗提供了新思路,未来可望实现对罕见病及其引申的常见病患者的联合治疗。本文的洞见将为遗传流行病学、临床药理学及精准医学等领域提供理论与实践结合的宝贵指南。

原始出处:

Reinholdt, L., Chesler, E., Pera, M., & Rosenthal, N. (2025). The rare-to-common disease journey: a winding road to new therapies. Trends in Genetics. doi: 10.1016/j.tig.2025.05.003

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#基因变异# #罕见病#

9 举报