女性偏爱“大叔”还是“小鲜肉”?多项研究:无论男女,普遍对较年轻的约会对象更有兴趣;且寿命更长,免疫功能更强大

8小时前 木白 MedSci原创 发表于上海

还是不能“以貌以年龄取人”

在婚恋江湖里,有一句“祖传择偶铁律”广为流传:男人永远爱年轻,女人只钟情年长。不论是电视剧里的“霸总配萝莉”,还是相亲角上“男大女小”的标配组合,似乎都在印证这个“定律”的正确性。久而久之,它甚至成了择偶市场的“潜规则”:仿佛女性的魅力随着年纪下滑,而男性的吸引力随着年龄增长。

可真的是这样吗?一项发表在PNAS的大型现实约会研究[1]却狠狠“打脸”:在面对面互动中,无论男女,其实都更容易对比自己年轻的对象产生兴趣!而且人们口头设定的择偶年龄上限,比如“我最多接受45岁”在实际吸引力评估中几乎不起作用。

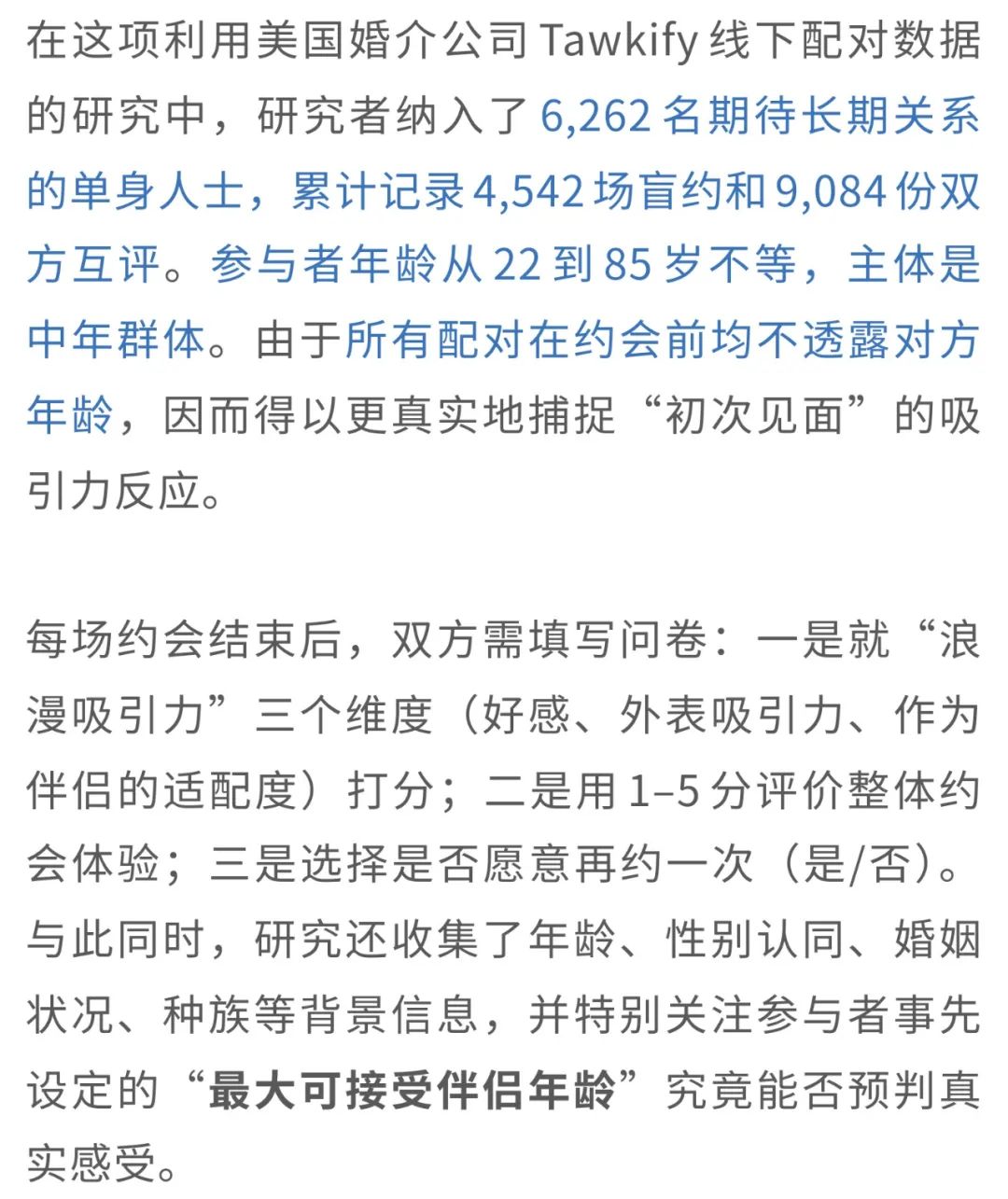

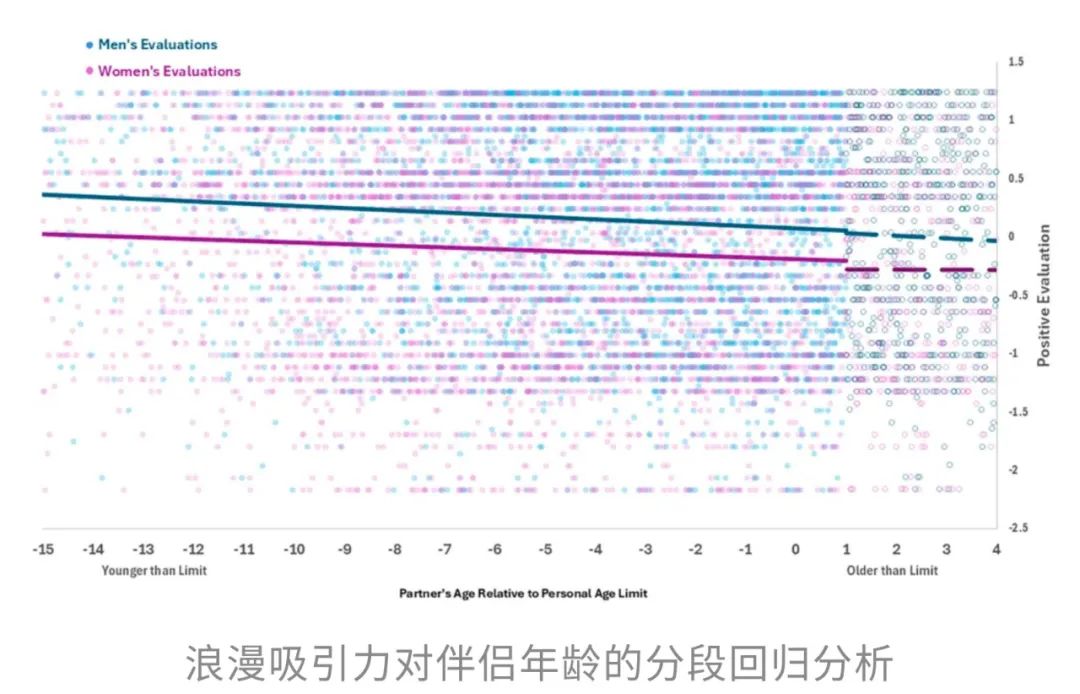

“年轻”谁都爱,年龄无上限

结果颇为出人意料:无论整体样本还是按性别分组,人们在平均水平上都更偏爱比自己年轻的对象——这种“青春优先”效应虽不算强烈,却足够稳定,且男女之间几乎看不到差异。即便将样本进一步缩至“40岁以下女性与异性配对”的记录,偏好仍然指向比自己更年轻的男性,并未呈现传统印象中的“向成熟男性倾斜”。

也就是说,“男性偏好年轻伴侣”的说法并非全然有错,但女性也表现出几乎同样的倾向。所谓“成熟大叔收割少女心”或“姐姐收割小鲜肉”,在这场真实约会互动里并没有“性别专利”。

此时,可能有人会说:“我对伴侣有年龄上限的要求,最多只能接受45岁,超过年龄上限一切免谈!”然而,实际情况是,参与者设定的最大可接受伴侣年龄几乎左右不了吸引力评分。即便某些约会对象的年龄超出了参与者原先设定的“年龄上限”,这些人的吸引力评分也并没有受到明显影响。

这也意味着,人们在脑海中设想的择偶标准,并不一定能准确预测他们在真实互动中的反应。“理想型”或许只是框架,而真正心动的瞬间,还是由当下的直觉驱动。

至于为何现实生活中依旧常见“男大女小”,研究者提出三条互不排斥的线索:其一,初次心动并不保证关系落地,年长女性与年轻男性的组合或许更易在后续阶段被现实阻力(事业、收入、社会角色期待等)“劝退”;其二,经济独立令女性更敢放大真实偏好,但长期伴侣选择仍需权衡多维成本;其三,青春期发育早晚差与部分中年女性淡出相亲市场,使得“男普遍年长”在可选池里成为默认基调。

综合来看,这项大样本盲约研究为“男性偏好年轻、女性偏好年长”这一传统观念投射出新的光影:在首次见面的情境里,男女对伴侣年龄的取向几乎同频,均向年轻一侧倾斜。由此也提醒我们——从“当下心动”到“长期相守”之间,还横亘着社会结构与个人资源织就的层层滤网,真正塑形伴侣年龄差的,或许远不止最初那一瞥的好感。

高颜值的人,寿命或更长

除了“年轻”更受青睐外,“好看”同样是约会中的“硬通货”。一项发表在Computers in Human Behavior Reports的研究[2]对445位在线约会者的5340次配对决策做联合分析后发现:外貌吸引力每提高一个标准差,成功牵手的概率随即提升约20%。换句话说,无论男女,在初见的刹那,颜值的“投票权”都比我们愿意承认的要高得多。

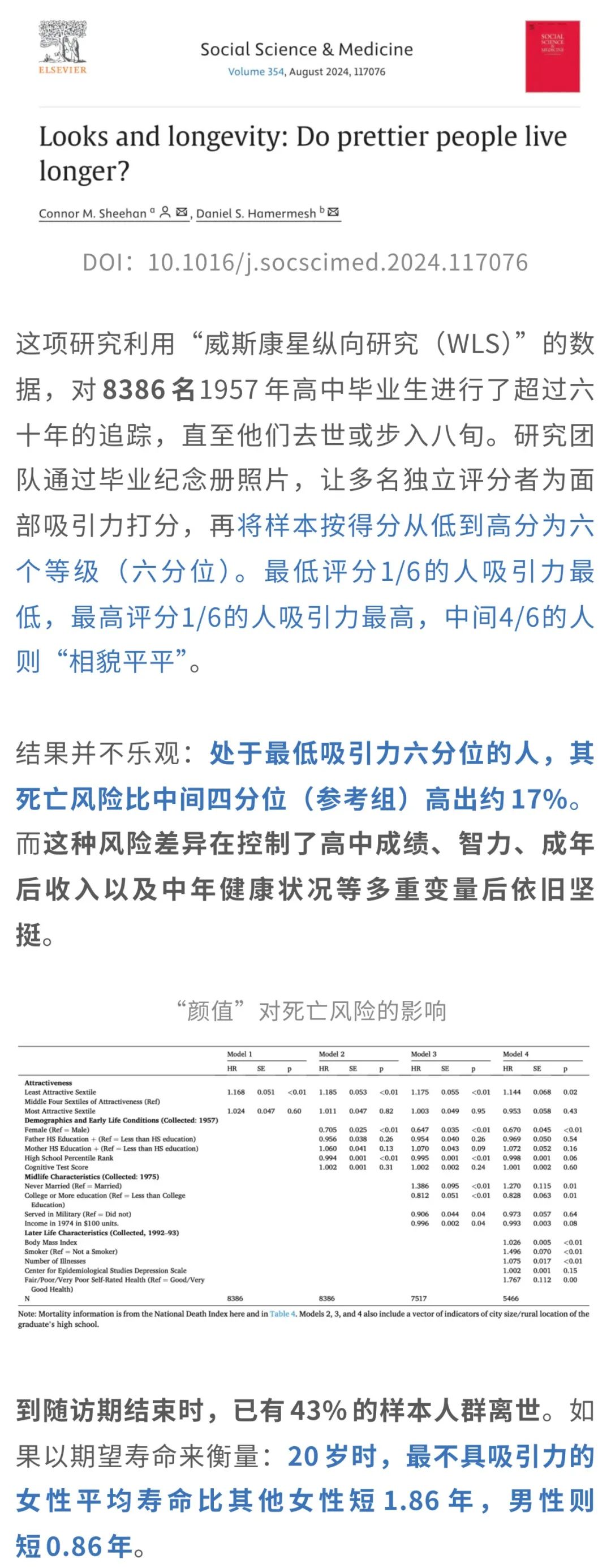

而这种对外貌的偏好,并不只影响谁能牵手成功,还可能延伸到更远的生命轨迹。一项发表在Social Science &Medicine的研究[3]表明,颜值高低与死亡风险和寿命之间存在显著关联。

换到40岁和65岁来看,最低吸引力组同样在每个年龄节点都面临更高死亡风险。

为何“看起来不那么好看”会与更高的死亡风险挂钩?研究者给出了两种可能的解释:其一,面部吸引力可能映射了早年健康资本——童年营养、青春期发育节奏、慢性疾病负担都会写在脸上;其二,颜值在社会分层里起着微妙作用,从教育机会到职业升迁,再到医疗资源的获取,外貌更占优势者往往更容易赢得信任与支持,这些长期的结构性红利最终可能转化为健康与寿命的差距。

总的来说,外貌吸引力不仅影响“第一次心动”,还可能在无形中重塑整个人生轨迹。它当然决定不了命运,但在社会资源与健康风险的漫长博弈里,颜值的确扮演了一个被低估的角色。

颜值高的人,免疫功能更强大

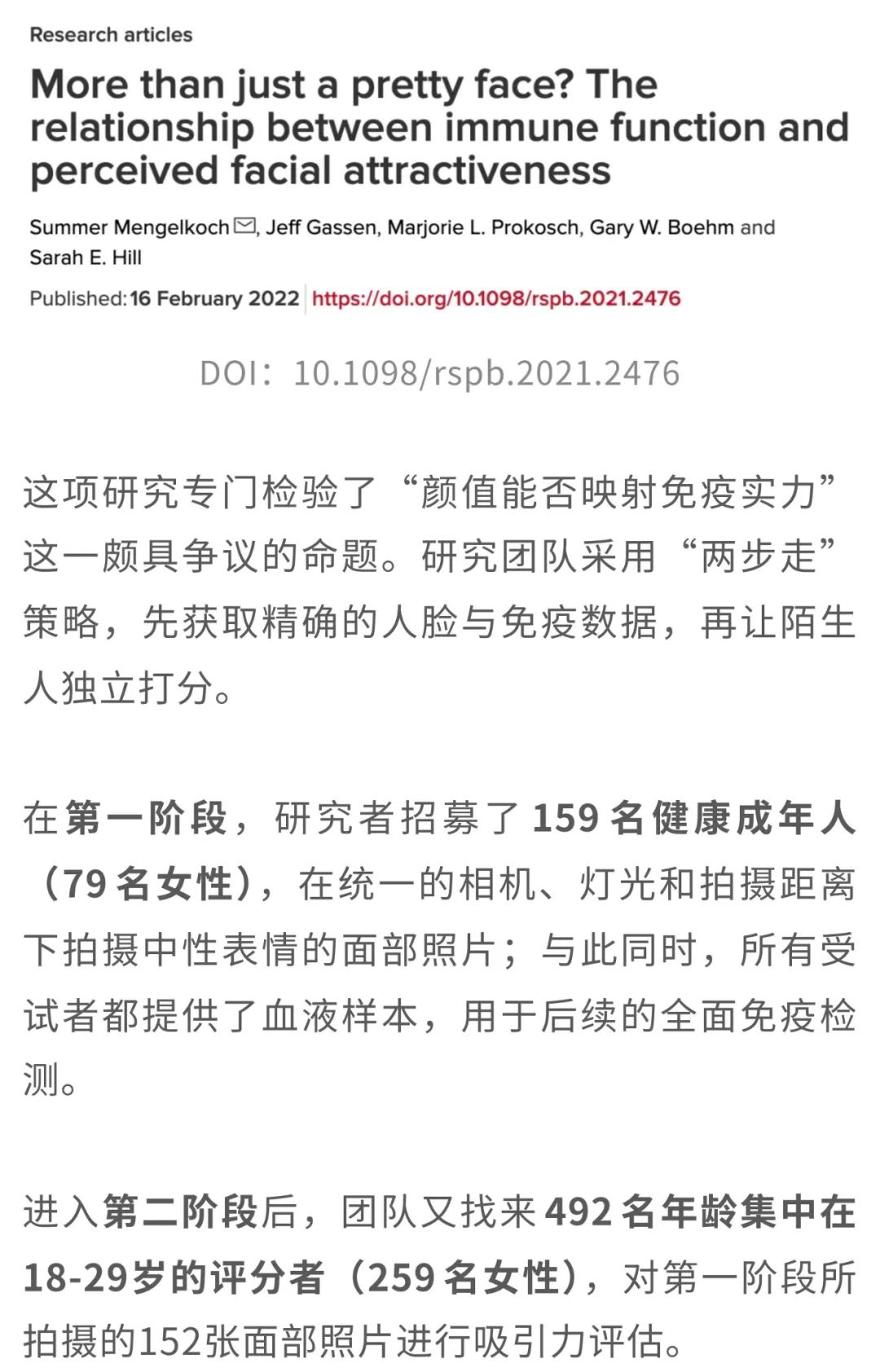

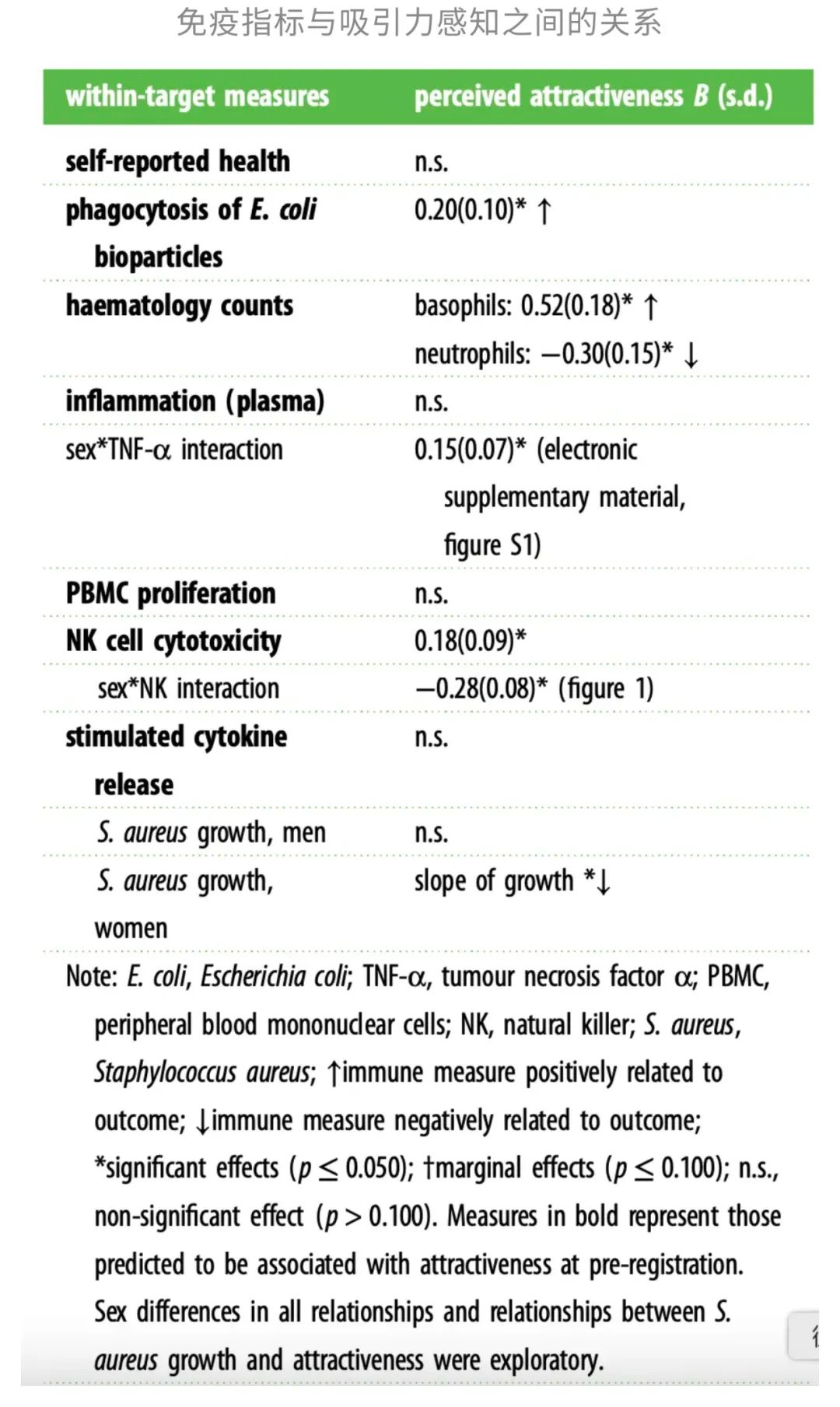

不仅如此,一项发表于Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences的研究[4]指出,颜值高低还与免疫系统功能有关。颜值高的人,免疫功能或许更强大。

结果显示,颜值高的人在抗菌“第一响应”上格外亮眼:白细胞吞噬大肠杆菌颗粒的效率更高,而这类吞噬效率是衡量免疫系统应对细菌入侵时反应速度的重要指标。但他们中性粒细胞数量却更低,这意味着他们可能不依赖“以量取胜”的免疫策略,而是展现出更高效的防御能力——即以更少的免疫细胞完成更强的吞噬功能。

与此同时,高颜值个体还表现出更高的嗜碱粒细胞水平,这支“隐形部队”在抵御寄生虫与调控过敏中扮演重要角色。

体液免疫亦同步发力:高颜值者血浆对金黄色葡萄球菌的抑菌效果更强,且女性表现尤为显著。

然而,并非所有免疫功能指标都与颜值正相关。研究并未观察到颜值与免疫细胞增殖能力、细胞因子产生能力或当前体内炎症水平之间存在显著关系。

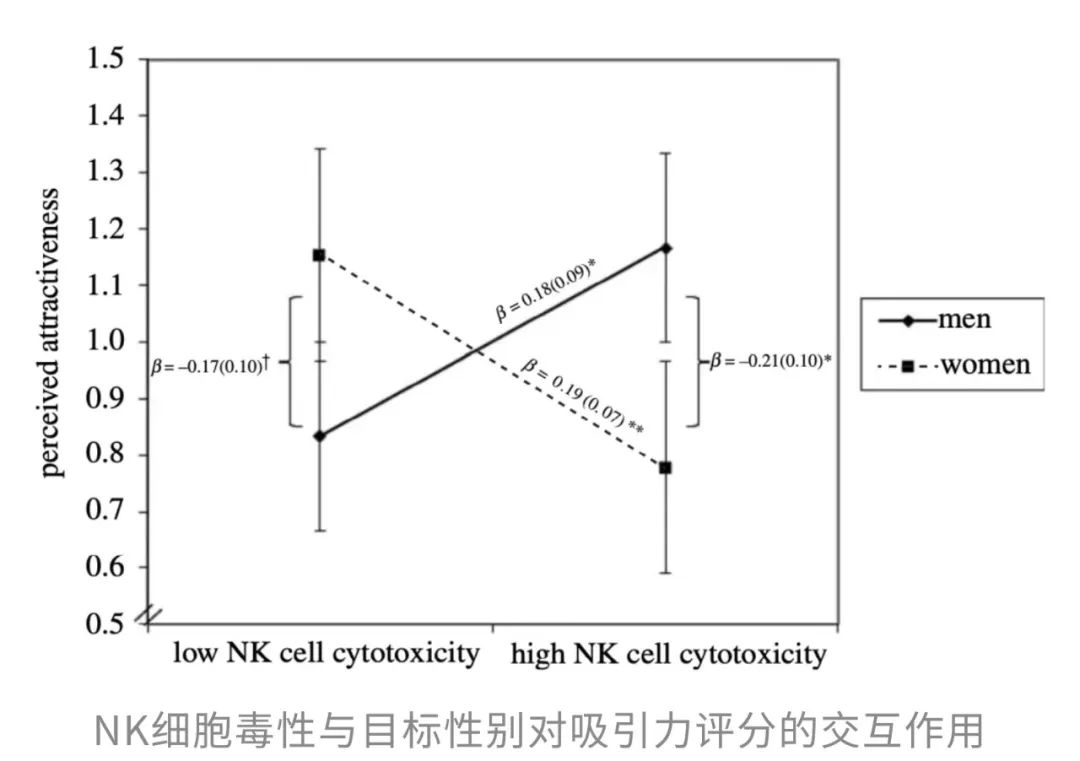

更耐人寻味的是性别分化。在男性被打分时,自然杀伤(NK)细胞杀瘤活性越高,越能赢得女性青睐;可当照片主人是女性时,NK细胞活性越高,吸引力反而越低。

总的来说,这项研究提示,外貌吸引力可能被当作免疫系统效率的某种线索——尤其是在抗菌与天然免疫反应层面。但这种关系可能因性别、生殖角色等多重因素而呈现出截然不同的表达方式。

诚然,在婚恋和社交的舞台上,颜值和年龄常被当作“第一眼印象”的重头戏。但那些被忽略的灵魂深度、性格魅力,才真正决定着关系的走向和人生的厚度。还是不能“以年龄和外貌取人”。

仍需指出的是,研究[1]中参与婚介服务的人群可能更愿意冒险尝试与传统观念不符的约会,并且未直接观察到实际情侣关系的形成过程等;研究[3]尚无法直接推断因果关系;研究[4]未明确具体是哪些面部特征与免疫功能相关,有待后续研究进一步探究其中的机制和关键特征。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#天然免疫# #金黄色葡萄球菌# #自然杀伤细胞#

3 举报