【麻海新知】成人心脏手术术中经食管超声心动图的注意事项:美国心脏协会科学声明

2025-07-21 古麻今醉网 古麻今醉网 发表于上海

2025年7月,由美国心脏协会(AHA)组织撰写了新版的科学声明,全面总结了术中 TEE 在成人心脏手术中的最新适应证、其对临床结局的影响,以及在不同类型手术中应用 TEE 时应重点关注的具体事项。

经食管超声心动图(TEE)在成人心脏手术中的应用价值不言而喻,现已成为心脏手术中监测病情和辅助决策的重要工具。最新研究表明,术中使用 TEE 可显著降低死亡率,并改善患者的整体预后。某些术中超声指标因与临床结局密切相关,已具备一定的预后评估价值。

2025年7月,由美国心脏协会(AHA)组织撰写了新版的科学声明,全面总结了术中 TEE 在成人心脏手术中的最新适应证、其对临床结局的影响,以及在不同类型手术中应用 TEE 时应重点关注的具体事项,并在线发表于Circulation杂志。

1、 术中经食管超声心动图的应用与基本原则

1.1 术中经食管超声心动图的应用及各专业学会指南

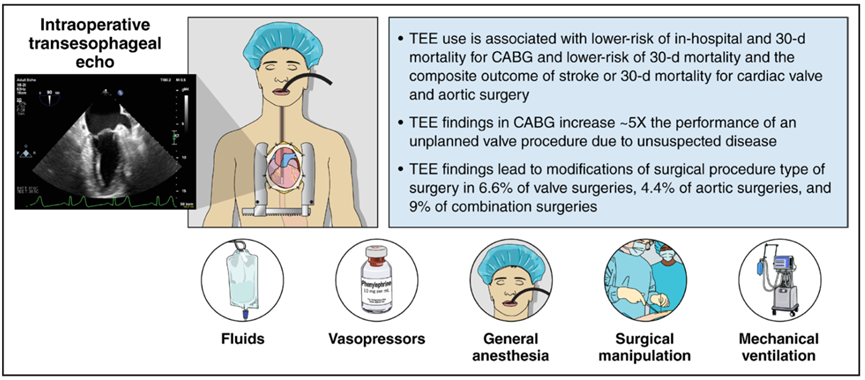

TEE是心脏手术中重要的监测和诊断工具,有助于术中判断和管理。尽管多个学会已发布相关指南,但部分推荐尚未纳入最新研究证据,而这些证据表明,术中使用 TEE 可降低死亡率,改善手术结局。2010 年美国麻醉医师学会建议,除非存在禁忌,TEE 应该用于所有开胸心脏手术(如瓣膜和胸主动脉手术),并应在冠状动脉搭桥术(CABG)中考虑使用。2011 年美国心脏病学会与心脏协会联合指南也推荐在 CABG 手术中应用 TEE,为 IIa 类、B 级证据。2020 年美国超声心动图协会的指南进一步强调,应在心脏手术中使用术中 TEE,并尽可能完成全面的超声评估。然而,《2020年ACC/AHA心脏瓣膜病管理指南》仅将术中TEE在瓣膜修复或置换手术中的使用列为IIb类推荐;仅在感染性心内膜炎或原发性二尖瓣关闭不全等瓣膜手术中,给予Ib类推荐。而更新后的《2021年ACC/AHA/SCAI冠状动脉血运重建指南》则继续将CABG手术中的术中TEE列为IIa类推荐,并进一步指出:“术中TEE可实时评估心脏瓣膜功能和病变情况,是判断血流动力学状态、区域壁运动、心室功能、瓣膜结构和舒张功能的有力工具,有助于外科和麻醉决策。”(图1)

图1 TEE的应用与心脏手术患者死亡率降低、预后改善及手术决策优化相关

1.2 术中TEE使用趋势

近十年来,术中 TEE 的应用明显增加。根据 STS 成人心外科数据库数据显示,2017 至 2021 年间,TEE 在开胸心脏手术中的使用率从 71.4% 升至 75.2%。其中,单纯冠状动脉搭桥术的 TEE 使用增长最明显,2011 年为 39.9%,到 2019 年升至 62.1%,2021 年更达 66.4%。而瓣膜置换及联合手术中,TEE 使用率早在 2017 年已超过 84%,并持续上升。

1.3 术中 TEE 使用基本原则

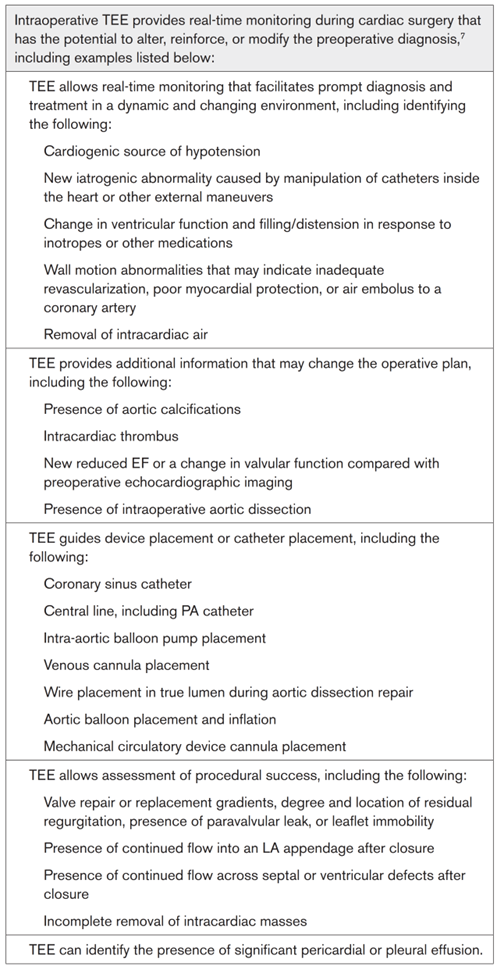

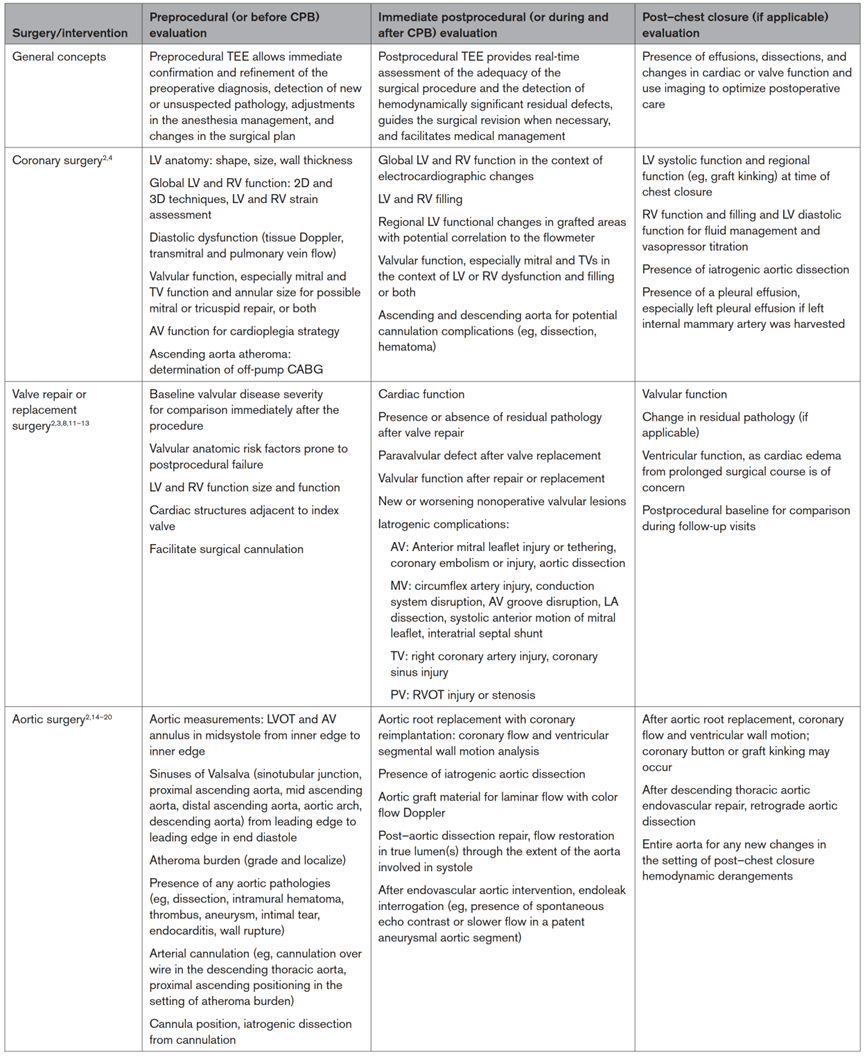

术中 TEE 检查应覆盖多个切面,全面评估心腔、瓣膜及大血管结构,遵循标准操作规范。操作者不仅要掌握常规操作,还应熟悉斑点追踪和三维成像等进阶技术。初步检查结果应及时反馈给手术团队,图像需保存并形成标准报告,便于后续治疗决策。手术室条件复杂,获取清晰图像存在挑战。TEE 在术中可用于确认诊断、判断循环不稳原因、指导手术及评估手术效果(见表1)。不过,在紧急手术或多任务并行时,全面评估可能受限。因此,超声结果的及时沟通非常关键。术后应尽早复查,重点排查壁运动异常、主动脉夹层及人工瓣膜异常等并发症,及时发现可能需要再次手术的问题,具体情况应结合手术类型评估(见表2)。

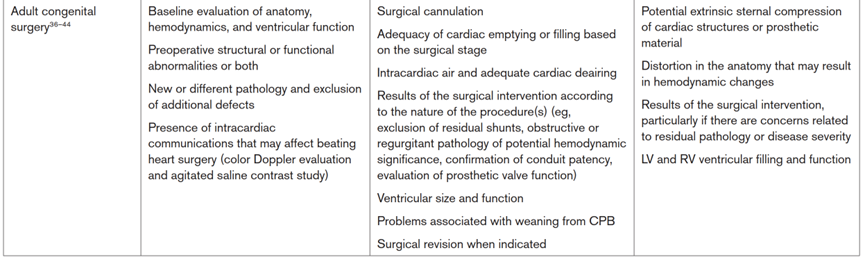

表1 术中TEE在心脏手术中的潜在作用

表2 各类心脏手术术中TEE注意事项

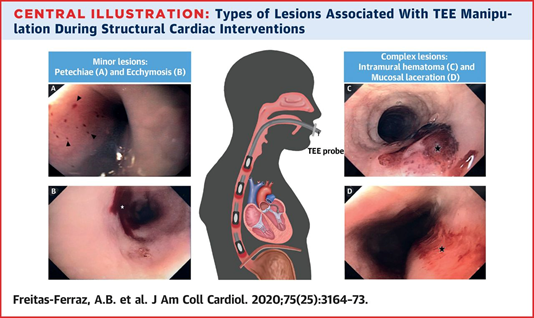

1.4 术中 TEE 的潜在风险

术中 TEE 虽然常用,但也存在一定风险。严重并发症如食管穿孔、出血、纵隔感染等发生率为 0.01%–0.5%;轻微并发症如咽喉痛或黏膜损伤发生率为2%–3%。围术期患者因使用肝素或存在凝血异常,风险可能更高。特别是当手术依赖 TEE 引导时,因检查时间延长、探头反复操作,更容易导致食管损伤。一项针对 50 例结构性心脏病手术患者的研究发现,通过胃镜诊断的食管损伤(如黏膜下血肿、黏膜撕裂)发生率高达 40%。与损伤风险升高相关的独立因素包括:术前胃镜异常(70% vs 37%,P=0.04)、术后吞咽困难或吞咽痛发生率高(40% vs 10%,P=0.02)、TEE 操作时间延长(每延长10分钟,OR=1.27,95%CI: 1.01–1.59)以及图像质量不佳(OR=4.9,95%CI: 1.10–22.02)。因此,在术中使用 TEE 时应合理评估风险,遵循禁忌证,尽量减少探头对组织的持续压迫或不当放置,以降低损伤发生率。

2 、术中TEE与心脏手术术后结局

2.1 术中 TEE 与术后短期结局

术中 TEE 在心脏手术中的应用日益广泛,并被证实与术后结局改善密切相关。早在 25 年前的研究中就已指出,TEE 引导下的二尖瓣修复术能提升修复质量,改善远期疗效,并减少再次手术的发生。近年来,多项大型回顾性研究进一步表明,术中 TEE 可降低 CABG、瓣膜手术及主动脉手术患者的死亡率,尤其对中高危患者(见图1)益处更为显著,显示其在应对复杂手术中的重要价值。

一项基于 1,255,860 例 CABG 患者的 STS 数据分析发现,术中 TEE 可降低手术死亡率(aOR=0.95,P=0.025)。按 STS 风险评分分层后,高风险(>8%)和中等风险(4%–8%)患者死亡率明显降低(高风险组 aOR=0.89,95% CI: 0.83–0.95;中等风险组 aOR=0.93,95% CI: 0.87–0.99),而低风险组无明显差异(aOR=0.99,P=0.0147)。另一项对 17,330 名 CABG 患者的匹配研究显示,TEE 可降低总体 30 天死亡率(2.63% vs 3.20%,OR=0.81,P=0.002),但在无心衰患者中无统计学差异(P=0.089)。一项对 114,871 名 CABG 患者的研究也表明,术中 TEE 可降低 30 天死亡率(3.7% vs 4.9%,P<0.001)及卒中或死亡的合并发生率(4.5% vs 5.6%,P<0.001),但对住院时长及食管穿孔的影响不大。在瓣膜及主动脉手术中,STS 数据库对 872,936 例患者(其中 161,610 对匹配数据)分析发现,术中 TEE 显著降低了 30 天死亡率(3.81% vs 5.27%,OR=0.69,P<0.001)、卒中或死亡率(5.56% vs 7.01%,OR=0.7,P<0.001)及再次手术或死亡率(7.18% vs 8.87%,OR=0.78,P<0.001)。另一项涵盖 219,238 例接受开胸瓣膜手术的 Medicare 数据研究显示,85% 患者接受了 TEE,调整相关因素后,TEE 组的 30 天死亡风险较低(aOR=0.77,P<0.001),住院时长无显著差异。综上,STS 队列研究为术中 TEE 在瓣膜手术中的常规使用提供了有力证据支持。

2.2 术中 TEE 与手术决策

术中 TEE 不仅用于诊断和监测,还能直接影响手术决策。STS 数据库对 1,255,860 例 CABG 患者的研究发现,原本未计划进行瓣膜手术的患者,在术中使用 TEE 后,临时增加瓣膜手术的发生率更高(0.49% vs 0.09%),调整手术方案的可能性显著上升(aOR=4.98,P<0.0001)。这说明 TEE 能帮助识别术前未发现的瓣膜病变,从而促使外科医生及时调整手术计划。

一项纳入 12,566 例开胸瓣膜手术患者的单中心回顾性研究显示,术中 TEE 在体外循环(CPB)建立前促使 6.6% 的二尖瓣手术和 4.4% 的主动脉瓣手术调整了原定方案。CPB 后的 TEE 评估进一步发现了需追加手术处理的问题,包括瓣周漏、瓣叶活动受限、冠状动脉阻塞及生物瓣功能障碍等。在多瓣膜手术(9.1%)和 CABG 联合瓣膜手术(12.3%)中,术中调整手术方案的发生率更高。另一项研究对 417 例接受瓣膜置换的患者进行分析发现,术后 TEE 意外发现异常,促使其中 3.6% 的患者需立即进行再次手术处理。

此外,一项针对 10,000 名虚拟患者(包括 CABG、主动脉瓣和二尖瓣手术)的模拟研究表明,常规使用术中 TEE 每例患者可节省约 1750 美元,并可带来额外 0.036 个质量调整生命年(QALY)。其增量成本效益比为 33,000 美元/QALY,显示出良好的经济性。同时,该策略还能减少卒中、心脏并发症及死亡等长期不良事件。

2.3 术中TEE参数与围术期结局

多项研究显示,术中 TEE 的特定参数与围手术期及住院期间的临床结局密切相关。这表明,术中 TEE 可用于以下几方面:1.在心脏瓣膜手术中进行术中风险分层,识别高危患者;2.通过发现主动脉病变或心腔内血栓,辅助评估围手术期卒中风险;3.根据左心室(LV)和右心室(RV)功能状态,评估患者发生不良结局的可能性。综上,术中 TEE 有助于发现高风险患者,从而优化术中策略或加强术后监护,以改善其预后。

2.4 术中 TEE 与术后远期结局

目前关于术中 TEE 与患者远期结局的关系仍缺乏充分的数据。有研究表明,心脏手术患者若在术前 TEE 中发现明显的瓣膜反流,其远期死亡风险增加。一项单中心研究对 23,685 例患者进行了长达 24 年的随访,结果发现:通过术中 TEE 发现的中度或重度三尖瓣反流与全因死亡风险升高显著相关(中度 HR=1.24,P<0.0001;重度 HR=2.02,P<0.0001)。然而,若在术中 TEE 发现后及时进行三尖瓣手术干预,患者的生存率明显提高(HR=0.74,P=0.004)。另一项研究发现,对于中度二尖瓣返流患者,体外循环建立前的术中 TEE 评估结果与远期死亡率的相关性高于术前经胸超声(TTE)评估(HR=1.31 vs 1.02,P=0.025)。目前仍需更多前瞻性、精细化的研究,以明确术中 TEE 在手术操作和血流动力学指导中的具体作用机制,从而更全面地评估其对远期结局的影响。

3、不同类型心脏手术中术中 TEE 的具体应用考量

3.1冠状动脉旁路移植术(CABG)

许多接受CABG的患者术前未进行完整的经胸超声心动图(TTE)评估,是否行血运重建主要依赖冠状动脉造影来判断解剖结构和病变程度,而常规术前 TTE 尚未成为标准操作流程。根据 ACC/AHA 2004 年发布的 CABG 指南更新,术前 TEE 仅在少数近期发生前壁心肌梗死的患者中被列为 IIb 类推荐。然而,TEE 作为术中评估工具的价值正不断提升。2011 年 ACCF/AHA 发布的 CABG 指南已将术中 TEE 纳入 IIa 类推荐,证据等级为 B,进一步肯定了其在 CABG 手术中的应用意义。对于接受 CABG 手术的患者,术中 TEE 往往是首次对瓣膜功能进行全面评估的机会,同时也可提供关于双心室局部及整体功能的最新信息,这些功能状态可能自术前评估以来已有所变化。术中 TEE 所获得的数据有助于进行精准的术中风险分层,并指导血流动力学和容量管理。

术中还应重点评估易受心肌缺血影响的二尖瓣和三尖瓣功能,判断是否存在需外科干预的异常。脱离体外循环后,TEE 对于评估心腔排气情况和移植血管功能至关重要,主要通过观察心室的整体及局部收缩功能实现。在关胸前应再次评估心脏的整体及局部功能,并结合血流动力学情况判断是否存在移植血管急性缺血,如移植血管扭曲或其他梗阻事件。

3.2 瓣膜修复或置换

术中 TEE 是心脏瓣膜手术中的核心工具之一,其主要作用之一是确认术前发现的瓣膜病变(详见表2)。然而,在体外循环建立前获取的评估结果应结合麻醉状态下的生理改变进行解读。术中患者因禁食、麻醉、机械通气和手术牵拉等原因,常出现低血容量,进而导致心脏和瓣膜功能发生变化。

研究发现,术前 TTE 与术中 TEE 在瓣膜手术中常存在多普勒参数不一致的情况,导致瓣膜病变严重程度评估不一致。某项研究对 319 名主动脉瓣狭窄患者进行分析,发现术前 TTE 与术中 TEE 所测得的最大血流速度和平均压差分别相差 0.59 m/s 和 12.5 mmHg(P<0.001),而两者对狭窄程度的一致评估率仅约为 50%。但若使用无量纲指数(又称速度比),一致率可提高至 83.3%。

补充表2对比了术前 TTE 与术中 TEE 在瓣膜分级方面的研究结果。为减少麻醉和负荷状态变化的干扰,麻醉医师可通过药物升高后负荷、输液增加前负荷来尽量模拟正常状态。然而,这些干预无法完全还原清醒或基线状态。

一项纳入 273 名患者的荟萃分析(包含 6 项研究)发现,术中 TEE 在未进行血流动力学调整的情况下评估 MR,其严重程度的误判率高达 48%(低估 39%,高估 9%);即使通过药物调整后匹配后负荷,误判率仍有 41%。不过仅约 10% 的误判对临床决策产生实际影响。其他小样本研究还发现,术中 TEE 对继发性 MR 的严重程度更易低估,但对原发性 MR 影响较小;与二维评估相比,三维 Vena Contracta 面积低估病变的比例更低(20% vs 44%)。在麻醉状态下,诸如有效反流口面积(EROA)和反流容量等定量参数,因受负荷状态影响较小,被认为在 MR 分级中具有更高准确性。

术中 TEE 常用于评估瓣膜修复是否优于置换的可行性。诸如瓣叶或瓣环钙化程度、瓣叶高度、瓣膜结构对称性以及腱索长度等因素均可在术中通过 TEE 进行评估,并用于制定具体的修复手术方案(详见补充表1)。此外,术前通过 TEE 可识别术后可能发生的二尖瓣前叶收缩期前移(SAM)风险因素,为术者提供修复策略的重要依据,也为麻醉医生在术后体外循环(CPB)撤离后的血流动力学管理提供指导。

在瓣膜修复或置换术后,立即进行的术中 TEE 评估可帮助发现显著的残余病变、人工瓣膜功能异常、瓣周漏等问题,必要时可及时进行二次外科干预(详见“短期结局”及“术中 TEE 与手术决策”章节)。

术中实时3D TEE可作为二维 TEE 的有力补充。多项前瞻性研究表明,与二维 TEE 相比,术中应用三维 TEE 能更准确识别分段性及复杂的瓣膜病变,同时不影响检查效率。对于二尖瓣而言,3D TEE 在识别瓣裂和脱垂瓣叶(包括多节段或联合区病变)方面较 2D TEE 具有更高的准确性、敏感性和特异性。此外,三维分析还可辅助评估瓣膜修复术后发生收缩期前叶前移(SAM)的风险。

借助自动或半自动分析软件,术中可快速完成三维瓣膜结构评估,其结果与多排螺旋 CT 的解剖结构评估高度一致。3D TEE 对二尖瓣返流的定量测量指标(如有效反流口面积和反流容量)被证实在准确性和可行性上均接近心脏磁共振检查。

在复杂病变的评估中,高分辨率三维图像可提供更直观的结构信息,有助于术者根据三维结果调整修复技术,从而提高修复成功率。瓣膜修复或置换术后,三维 TEE 还能进一步提升对瓣周漏的定位与定量评估能力。

3.3 主动脉手术

《2022年 ACC/AHA 主动脉疾病诊断与管理指南》指出,术中 TEE 在主动脉瘤综合征患者的评估中尤为重要,不仅可用于指导开胸手术或腔内修复策略,还能在手术前后及时评估真假腔的血流情况。

术中 TEE 可提供高质量的图像,能覆盖几乎整个胸主动脉,仅升主动脉远端及主动脉弓近端存在成像盲区。常用的成像模式包括二维和三维 TEE、正交双平面成像及彩色多普勒血流评估。

在近段主动脉手术中,TEE 有助于确认动脉插管位置、识别夹层真假腔、测量动脉瘤大小、定位血栓及判断是否存在心包积液(见表2)。在腔内修复中,TEE 可实时监测导丝与支架的置入,并用于术后评估是否存在内漏或逆行性主动脉夹层。

对于广泛的主动脉病变,混合手术(结合常规开胸术与腔内治疗)中术中 TEE 可同时为两种操作提供实时影像支持。在主动脉瓣合并主动脉手术中,TEE 有助于评估是否需要调整瓣环大小,并确认外部瓣环固定的稳定性。此外,在钝性胸部创伤的急救处理中,TEE 也可作为快速筛查工具,及时识别是否存在需紧急主动脉外科干预的情况。

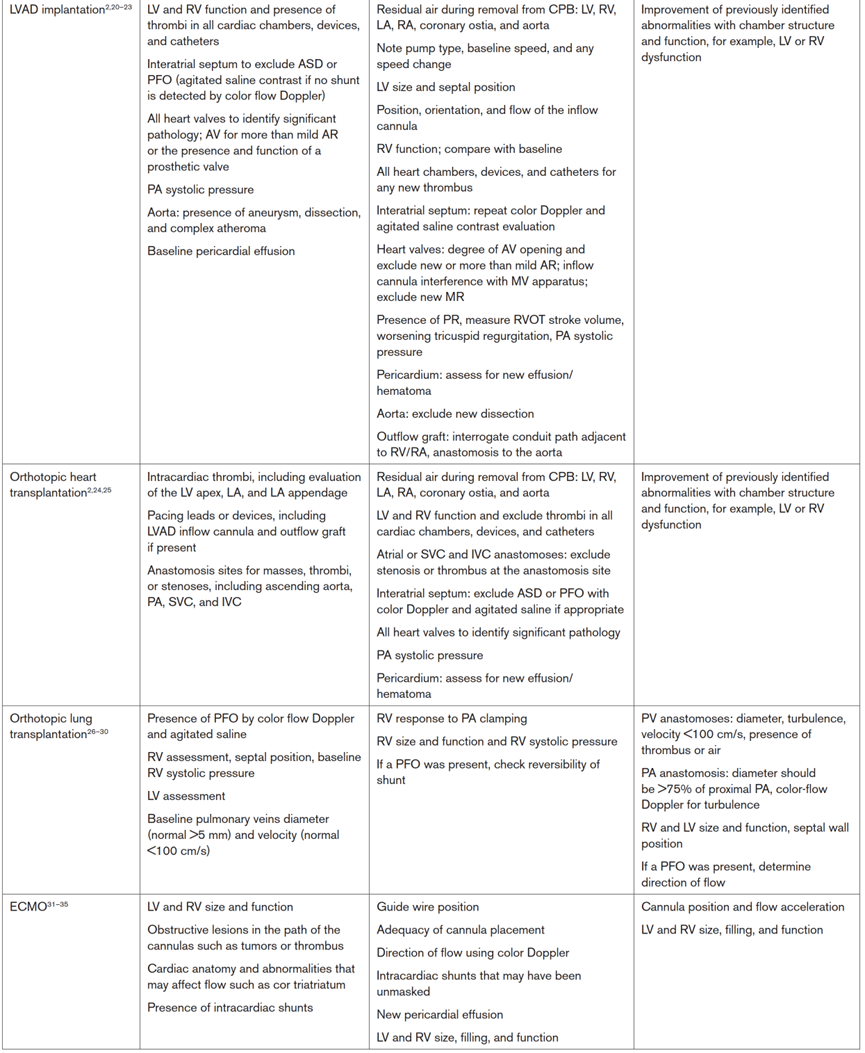

3.4左心室辅助装置(LVAD)

可植入的LVAD通常用于药物治疗无效的晚期心衰患者,可作为心脏移植的过渡方案,或作为终末治疗手段。术中 TEE 在 LVAD 的植入、启动及参数优化过程中发挥着关键作用。建立标准化的术前术后超声评估流程和检查清单,有助于提升成像质量,确保各阶段评估的完整性与一致性。

在紧急手术或术前 TTE 图像质量欠佳时,术前 TEE 尤为重要。评估内容包括左右心室大小与功能、瓣膜功能,以及是否存在影响手术方案甚至构成植入禁忌的病变,如中重度主动脉反流、心腔内血栓、房间隔或室间隔缺损和升主动脉病变等。定性评估应结合半定量和定量测量,以获得更可靠的心腔功能数据,并辅助术中风险评估。

LVAD 启动后,由于静脉回流增加,短暂的右心室功能障碍较为常见;若右心功能持续恶化,可能需要适当调低泵速。TEE 可用于监测术前和装置启动后的关键超声参数,有助于优化管理。术前 TTE 或 TEE 可用于评估右心衰竭风险,包括右心收缩与舒张功能指标(如三尖瓣 E/e'、右房应变),以及右心与肺动脉的耦合状态(结合肺动脉收缩压等参数)。将这些超声指标与临床和血流动力学数据整合成评分模型,有助于更准确地预测右心衰竭风险。此外,若术后 TEE 发现出流管血流速度异常升高,需警惕可能存在的出流管扭曲或梗阻等严重并发症,必要时需行手术调整。

3.5 正位心脏移植

正位心脏移植术后应立即进行全面的 TEE 评估,以检查左、右心室的功能情况。右心室急性功能障碍的原因可能包括:气体栓塞、缺血或心肌顿抑、容量负荷过重、肺血管阻力急剧升高、移植物原发性功能障碍或超急性排斥反应等。此外,应根据手术方式,重点评估升主动脉、肺动脉、腔静脉及心房吻合部位的结构和通畅情况。

回顾性研究发现,约 20% 的正位心脏移植患者在CPB撤离后通过TEE发现轻度或以上程度的三尖瓣反流(TR),该情况与右心功能障碍和死亡风险升高有关。一项纳入 542 例正位心脏移植患者的研究显示,CPB 后若存在中度及以上三尖瓣反流,其 30 天死亡率显著高于无明显反流者(5.3% vs 0.7%,P=0.002),1 年死亡率也显著升高(19.3% vs 8.7%,P=0.004)。这类患者通常住院时间更长,血清肌酐水平更高,提示预后较差。

3.6 正位肺移植

美国麻醉医师学会和心血管麻醉医师学会发布的术中 TEE 临床指南推荐在肺移植手术中使用 TEE,用于评估血流动力学情况及肺血管吻合情况。虽然美国超声心动图学会在 2003 年将术中 TEE 在肺移植中的推荐等级定为 IIb 类,但其在临床中的应用价值已逐渐得到重视(详见表2)。

术中 TEE 对于诊断肺静脉狭窄至关重要,若狭窄部位血流速度超过 100 cm/s,需警惕可能存在血栓、缝线压迫、导管扭曲或外部压迫等原因。系统评价显示,在报告的 63 例肺静脉吻合口功能障碍病例中,有 10 例(15.7%)通过术中 TEE 成功诊断,并在及时干预后取得更好的预后。

3.7 静脉动脉型体外膜肺氧合(V-A ECMO)

在心源性休克中启动 V-A ECMO 时,TEE 是关键的决策支持工具。其作用包括协助调整正性肌力药物使用、判断左心是否需要药物或机械辅助减轻负担,以及在体外心肺复苏期间评估左心容量状态。

无论是中心型还是外围型 V-A ECMO, TEE 均可用于识别潜在并发症,并实时评估左心减负效果(见表2)。一项对 421 例患者的研究发现,ECMO 启动后 2 小时内完成左心减负的患者,其 30 天全因死亡风险降低 36%,机械通气撤机成功率更高。术后 TEE 还可用于排除新发心包或胸腔积液,并帮助优化 ECMO 流速。在逐步减少 ECMO 流量过程中,通过评估左右心室对流量下降的反应,可判断心功能恢复情况并预测撤机成功的可能性。推荐监测的参数包括左室流出道速度时间积分(VTI)、二尖瓣隔间瓣环 S’ 波速、外侧 e’ 波速、三尖瓣环 S’ 波速,以及左右心室射血分数(EF)等。

3.8 静脉静脉型体外膜肺氧合(V-V ECMO)

在中心静脉双腔导管 V-V ECMO 中,TEE 可协助导管正确置入,其中引流口需分别定位于上、下腔静脉,回流口应位于右心房中部并朝向三尖瓣。若导管移位造成右心室壁穿孔,可通过 TEE 迅速识别。对于 V-V ECMO ,可通过在导管尖端设置的显影标记,在胸部X光片上确认导管在右心房中的位置。然而,在处理相关问题或评估心脏功能时,通常仍需要使用超声心动图。当TTE图像质量差或无法获得清晰视窗,或在某些需要避免干扰操作区域的情况下,可能需要使用TEE。对于合并呼吸衰竭和右心功能障碍的患者,可能需要经皮植入带有氧合器连接的右心辅助装置,TEE 可用于评估右心结构、已有植入装置的影响,并确认导管入口与出口位置是否正确。在合并左右心室功能障碍及呼吸衰竭、需复杂导管策略的患者中,TEE 同样用于评估双心室减负、导管定位、显著瓣膜病变及心腔内分流情况,指导整体治疗策略的制定。

3.9 成人先天性心脏病手术

成人先天性心脏病涵盖从解剖结构简单的缺陷到复杂程度不一的畸形。随着儿科先心病诊疗手段的进步(包括术中经食道超声TEE的应用),先心病患儿的生存率显著提高,使得成年先心病患者数量持续增长,且病情呈现高龄化和复杂化趋势。自 TEE 被引入围术期管理以来,已积累大量临床经验,证实其在先心病手术中的重要作用。术前和术后体外循环(CPB)期间的 TEE 评估,可实时判断手术干预的效果(见表2)。2019 年,美国超声医学会发布了专门针对该类人群的 TEE 评估指南,强调先心病患者在 TEE 影像上的特殊性。

尽管关于术中 TEE 对成人先心病患者临床结局影响的高质量证据仍较有限,现有文献(主要基于儿科群体的中等质量研究和观察性数据)已表明,术中 TEE 对术后疗效评估具有重要意义。最新研究显示,术中 TEE 可在约 1%~2% 的病例中引导调整手术方案,并促使约 4%~6% 的患者及时再次体外循环,进行补救干预。在先心病手术中常见的残余病变(如显著性分流、瓣膜返流、流出道狭窄)是术后主要的发病与死亡原因,而 TEE 能有效发现这些问题。因此,在开展先心病手术的专业中心中,TEE 已成为术中管理的标准组成部分,并被多项临床实践指南所推荐。

4、围术期超声中的人工智能应用

人工智能(AI)作为医学影像与临床决策的新前沿,在心脏超声领域也飞速发展,用于辅助心房与心室的定量分析和临床诊断。然而,在围术期环境中获取满足 AI 要求的高质量图像仍具挑战。一项涵盖 300 例接受 TTE(经胸超声)检查的研究表明,自动 3D 超声分析可在约 66% 的患者中准确评估左心房与左心室功能,其余 34% 因图像质量不佳而结果不可靠。

目前,术中 TEE 相关的 AI 研究仍较有限,主要集中于两类应用:其一是基于 3D TEE 的人工智能瓣膜建模与术中直接测量结果进行比较(包括二尖瓣和三尖瓣);其二是通过卷积神经网络预测标准 TEE 视图。后者通过术中数据训练的多分类深度学习模型可准确识别 8 种标准 TEE 视图,曲线下面积(AUC)介于 0.898 至 0.971 之间,表现优异。

目前大多数 AI 应用仍集中在对 2D 和 3D TTE 图像的自动分析。FAST-EFs 多中心研究评估了自动测量的左室射血分数(EF)与纵向应变的准确性,发现从心尖四腔心和两腔心图像自动测量 EF 在 98% 的病例中可行,且与人工测量结果一致性良好。另一项研究将机器学习方法得到的 EF 与经验丰富超声医师的双平面测量结果对比,发现其对左心功能分级(高动力、正常、轻中度降低、严重降低)的判断,ICC 介于 0.86–0.95,误差小于 2%,分类准确率达 85%–90%。此外,3D TTE 自动容积定量与心脏磁共振在多个方面进行比较,如左房、左室、右室的容积与 EF。部分研究显示,自动分析与磁共振的一致性良好,但样本量仍有限;也有研究指出,右心室功能的 3D 自动评估仅在 32% 的患者中成功完成,其余 68% 需人工修正心内膜边界。在一项纳入 300 名既往心肌梗死患者的研究中,研究者以 256 例、786 幅图像训练深度卷积神经网络,用于识别心尖部与短轴 TTE 视图中的局部运动异常,其检测结果在异常是否存在与定位两个维度上均与心脏病学专家表现相当(AUC 分别为 0.99 vs. 0.98 和 0.97 vs. 0.95)。另一项研究中,研究者使用术前 3D TTE 图像训练 AI 模型,预测 121 例 LVAD 植入术后右心衰竭的发生,其预测性能(AUC = 0.729)优于传统风险评分(如 Penn 和 CRITT 评分)及经典右心功能参数(如右室应变、右室 EF、三尖瓣环收缩期位移等)。

尽管当前仍存在技术与临床应用方面的局限,上述研究显示,AI 有望提升术中 TEE 的诊断速度与准确性,预测患者结局。因此,围绕 AI 在术中超声中的研究应被视为未来的重要方向。将 AI 融入术中心脏超声实践,可进一步优化围术期超声工作流程、提高诊断效率、实现更精准的风险分层和围术期管理,从而改善复杂心脏手术患者的预后。

5、术中经食道超声(TEE)的未来应用展望

自最新版临床指南发布以来,术中 TEE 的应用范围与实践方式已发生显著变化。术中 TEE 的适应证亟需根据最新文献与临床实践加以拓展,并由相关专业学会予以更新和认可。随着术中 TEE 在心脏手术中日益普及,其在高危患者风险分层、个体化血流动力学与容量管理中的作用愈发重要,应引起足够重视。

TEE 的使用应覆盖各类心脏疾病类型,并在不同人群中实现公平应用,避免资源分配不均带来的诊疗差异。未来研究应进一步明确 TEE 在心脏术中标准化应用的路径,并探索人工智能技术的融合如何为不同患者带来更精准的获益。

目前,TEE 在术中所展现的预测价值与诊断价值,仍主要依赖于临床经验、操作技能以及多学科团队的协同决策。未来的发展方向,应以循证医学为基础,推动 TEE 从经验驱动向标准化、智能化应用模式转变。

述评

此次AHA的新版科学声明再次强调了TEE在成人心脏手术中的临床价值,包括但不限于降低心脏手术死亡率、改变患者手术决策、节约医疗成本。新版声明首次基于STS数据库百万级数据证实:术中 TEE 可降低CABG手术死亡率,解决既往指南依赖小样本研究的局限;在瓣膜手术中3D-TEE通过更有效的识别瓣裂和脱垂瓣叶提升修复成功率,但应注意全麻和负荷变化对瓣膜异常情况的干扰,在测量时尽量进行“动态血流匹配”模拟生理状态;主动脉手术中TEE可协助识别真/假腔、引导支架植入;LVAD手术中预测右心衰、检测流出道梗阻;心脏移植术后识别中重度三尖瓣反流协助预测患者预后。

同时我们不应忽视TEE严重并发症发生率为0.01-0.5%(如食道穿孔、出血、纵膈感染),提示我们TEE的使用需仔细评估风险并严格规范操作。在AI技术进展方面,新版声明提出AI模型通过深度学习可准确识别8种标准TEE切面、自动EF测量与人工一致性98%(FAST-EFs研究)、预测LVAD术后右心衰优于传统评分。

建议在今后的成人心脏手术中,高危手术如CABG合并心衰、瓣膜病、主动脉根部置换、LVAD植入、心脏移植等需常规使用TEE(Ⅰ类推荐)。同时注意损伤预防,避免探头过度屈曲(>45°、持续>5分钟)、抗凝患者改用小儿探头(直径≤6mm)。未来需开展多中心研究验证AI算法普适性,并建立TEE相关食道损伤的实时预警系统,真正推动TEE从"术中监测工具"向"预后干预手段"转型。

原始文献:

Rong LQ, Shore-Lesserson L, Belani K, et al. Considerations of Intraoperative Transesophageal Echocardiography During Adult Cardiac Surgery: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2025;152(2):129-145. doi: 10.1161/CIR.0000000000001342.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#经食管超声心动图#

3 举报