血乳酸水平:过去、现在与未来

2025-06-30 重症医学 重症医学 发表于上海

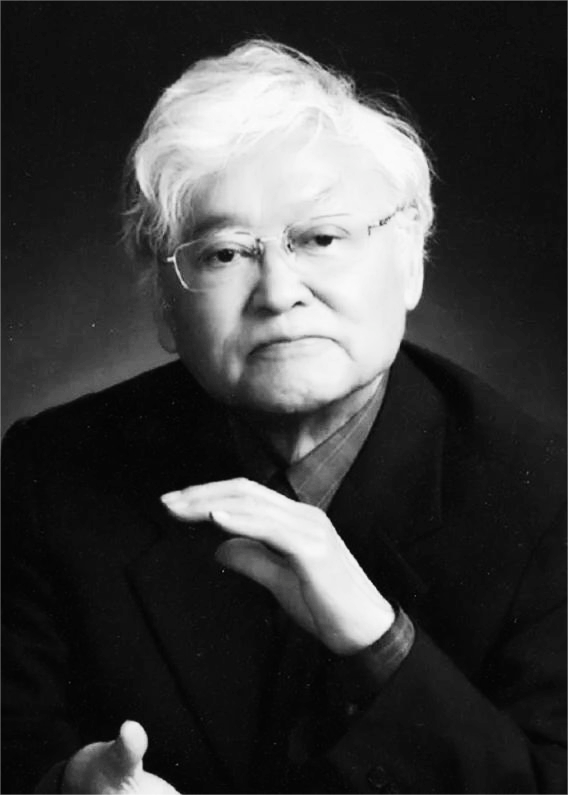

ISICEM 大会上,Jan Bakker 教授强调血乳酸作为重症标志物,需结合临床情境解读,其动态变化与预后相关,未来可结合 AI 实现精准评估。

在布鲁塞尔举行的 ISICEM 大会开幕式上,Jan Bakker 教授回顾了血乳酸水平的发展历程、当前认识以及未来前景。 乳酸长期以来被视为重症医学中的关键生物标志物,尤其用于评估循环衰竭和休克。已故的 Max Harry Weil 医生对此领域贡献良多,他强调:单纯乳酸升高不足以诊断休克——必须放在更广阔的临床语境中加以解读。 一次具有里程碑意义的讨论发生在某次研讨会上:会上展示了一个缺乏详细病史、仅给出数值的病例,乳酸水平达 4.5 mmol/L——这一值常与 50% 的病死率相关。专家小组最初建议采取激进治疗;然而当完整临床情况揭示——患者状态稳定,正一边喝咖啡一边看电视——方案随即截然改变。这一案例凸显了关键原则:乳酸指标必须与临床体征(如意识状态、皮肤湿冷、皮肤花斑等)结合判断,而非孤立解读。 乳酸是人体代谢的重要组成部分。肌肉、大脑和心脏均可将其用作能量来源。乳酸本身并不必然意味着组织缺氧或休克,其增高可由多种生理或病理因素驱动。早在 19 世纪,研究者就观察到乳酸升高与类似脓毒性休克的症状相关:脉搏加快、谵妄、四肢冰冷以及意识丧失。 数十年来的研究表明,乳酸升高可通过多条途径出现,而不仅限于缺氧状态。例如,当丙酮酸过量累积、超出柠檬酸循环处理能力时,就会出现“代谢过载”;又如,过度通气导致的碱中毒亦可升高乳酸;在可逆性循环衰竭(如心脏压塞)中,乳酸可迅速恢复,而在脓毒症中则因持续代谢功能障碍而居高不下。 尽管机制复杂,乳酸仍是强有力的预后指标。自 1965 年以来,研究持续证实乳酸水平与病死率之间存在明确相关性:历史数据显示,乳酸 >13 mmol/L 的患者几乎无生存希望;现代 ICU 研究亦表明,当乳酸 >10 mmol/L 时,即便医疗水平大幅提升,死亡率依旧居高不下。在急诊环境中,乳酸升高同样与不良结局高度相关。 乳酸随时间的变化与其绝对值同样重要。研究显示,若乳酸清除失败,死亡率显著升高。在脓毒性休克复苏中,以乳酸清除为目标已成为关键策略之一,尽管疗效因研究而异。 Andromeda Shock 研究比较了以乳酸为导向的复苏与以毛细血管再充盈时间(CRT)为导向的复苏。结果显示,只要 CRT 恢复正常,即便乳酸仍高,患者预后亦更佳。这提示:若过度依赖单一乳酸指标、忽视整体灌注评估,可能导致过度治疗。 类似于血糖传感器的连续乳酸监测技术正在发展,有望提高早期识别与干预效率。然而,此类技术必须结合人工智能(AI)实现情境感知决策,以免对良性高乳酸血症患者施加不必要干预。 乳酸依旧是重症护理中的宝贵工具,但其解读需充分考虑临床情境。乳酸升高可能提示危及生命的状况;若忽视临床表现与灌注状态,则易造成误判与不当治疗。当代临床医生的挑战,不仅是测量乳酸,更是围绕其数值构建有意义的临床语境。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#重症医学# #血乳酸#

9 举报