慢性心衰的器械治疗:CCM——心脏收缩力调节器(24年心衰指南)

2025-04-21 心血管时间 心血管时间

CCM 是增强心肌收缩力的器械疗法,通过非兴奋性电刺激改善心肌功能,适用于窄 QRS 综合征的 HFrEF 患者。本文介绍其原理、适应证、循证证据、植入及优势,为心衰治疗提供新选择。

什么是CCM?

CCM是一种能够在心室绝对不应期对心室进行非兴奋性电刺激,以增强心肌收缩力的器械疗法。该技术最早于1999年被发现,研究证实在心室肌绝对不应期施加正负双向方波电刺激可增加心肌收缩力,且不会诱发动作电位。与CRT不同,CCM主要通过改善心肌细胞钙离子处理和基因表达,而非通过纠正心脏同步性来发挥作用。

💡 笔者提示:在临床实践中,我们经常遇到窄QRS综合征的HFrEF患者,这部分患者不适合CRT治疗,而CCM恰好填补了这一治疗空白。个人观察发现,这部分患者植入CCM后,症状改善明显,生活质量提高,且不良事件相对较少。

CCM发展历史

CCM技术的发展已有20多年历史。2001年美国脉冲动力公司研发出第一代CCM产品(Optimizer I),并完成全球首例CCM植入。随着制造工艺和程序算法不断改进,性能不断提升的CCM迭代产品陆续获得欧洲CE认证和美国FDA批准上市。截至目前,全球接受CCM治疗的患者已超过7000例。

在中国,2014年12月由中国医学科学院阜外心血管病医院完成了首例CCM植入手术。2021年第五代CCM产品(Optimizer Smart)获国家药品监督管理局批准上市,国产CCM厂家如乐普医电、英律医疗也在加速研发中。

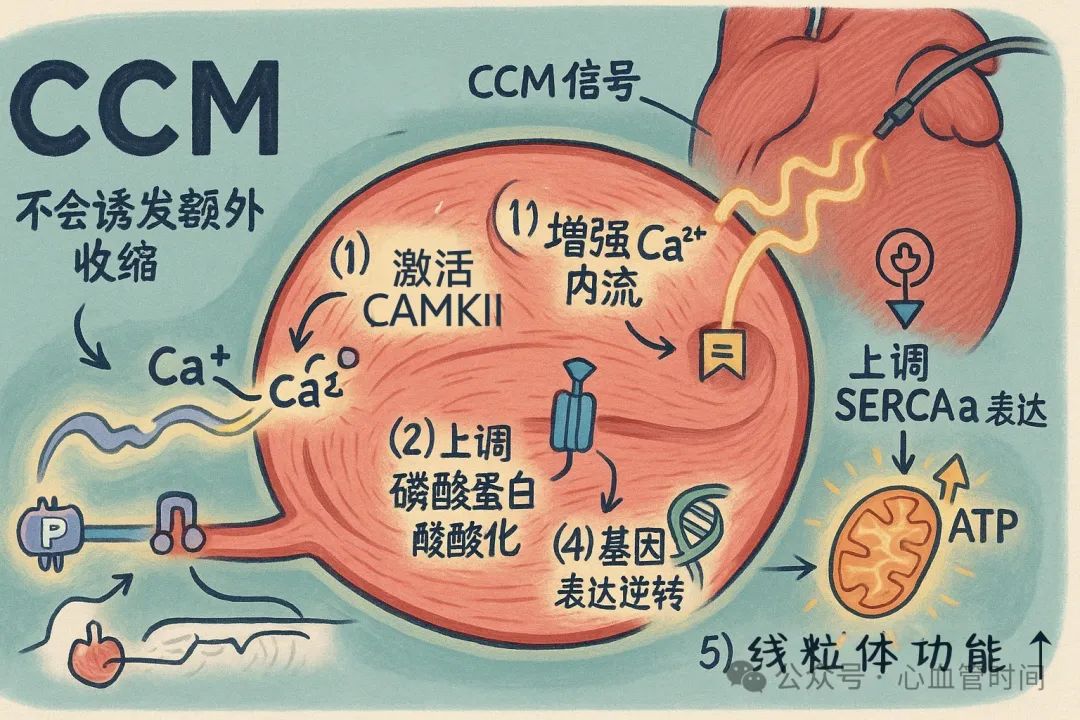

CCM工作原理

CCM通过在心室绝对不应期(即收缩期内,R波后30-40ms)施加高振幅、高频率的电刺激,这种电刺激不会触发新的心肌收缩或改变心律,但能够:

-

增强钙离子内流,改善钙稳态

-

对肌浆网钙释放产生影响,增强Ca²⁺-ATP酶活性

-

增强磷酸蛋白磷酸化,提高心肌收缩力

-

减少活性氧族(ROS)产生,激活CaMKⅡ,正常化舒张期钙水平

-

逆转心衰相关的基因表达变化,如增加肌质网Ca²⁺-ATP酶、β₁肾上腺素能受体和兰尼碱受体表达

-

抑制基质金属蛋白酶(MMP)过度表达,减少心肌纤维化

上述机制共同作用,增强心肌收缩力,改善心脏重构,从而提高心功能,且不增加心肌耗氧量。动物实验表明,CCM治疗3个月后,LVEF明显上升,心肌重构显著逆转。

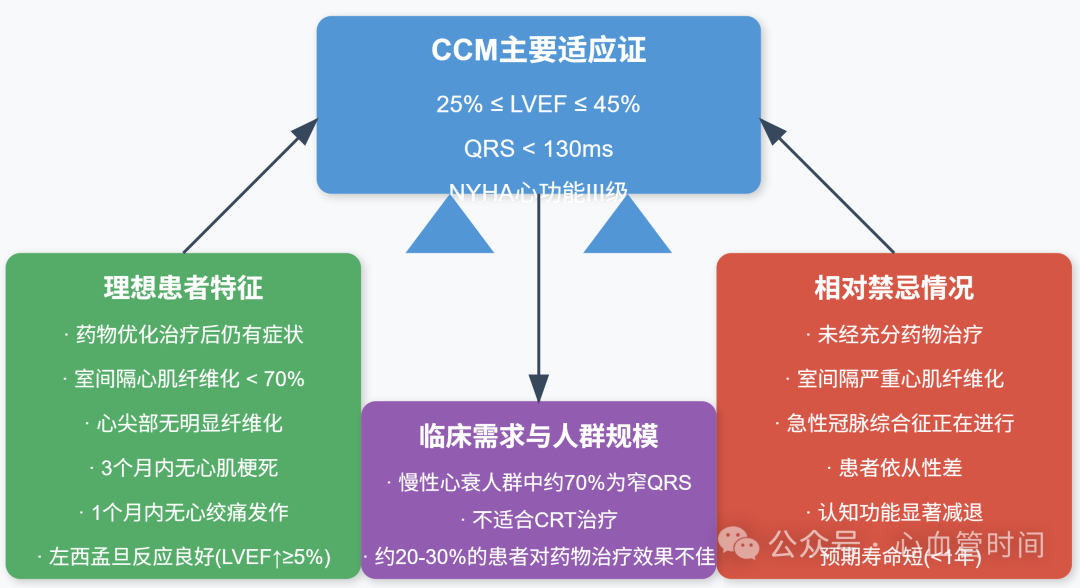

CCM的适应证

根据《中国心力衰竭诊断和治疗指南2024》,CCM主要适用于:

-

LVEF在25%~45%之间

-

NYHA心功能Ⅲ级且QRS<130 ms(无CRT适应证)

-

药物治疗无效的慢性心衰患者

其他临床筛选建议包括:

-

室间隔心肌纤维化面积<70%

-

心尖部无明显纤维化

-

近三个月内无急性心肌梗死

-

近一个月内无心绞痛发作

💡 笔者提示:在实际工作中,可以通过对左西孟旦的反应预测CCM效果。临床实践表明,若患者对左西孟旦反应良好(LVEF提升≥5%),则CCM的获益可能更为显著。此外,多数患者植入CCM前已尝试过CRT但效果不佳,而CCM可作为有益的补充治疗。

CCM的循证医学证据

当前推荐CCM用于心衰治疗的循证医学证据主要来源于以下几项关键研究:

FIX-HF-5研究

这项研究是CCM治疗HFrEF的关键性研究,共纳入428名患者,包括LVEF<35%和LVEF≥35%的患者。虽然主要终点(峰值摄氧量,pVO2)未达到统计学显著性差异,但亚组分析显示LVEF 25%-35%的患者有改善趋势。次要终点(NYHA分级、生活质量评分)显著改善。

FIX-HF-5C研究

该研究对FIX-HF-5研究进行了扩展,进一步证实了CCM的有效性。特别是对LVEF在25%~45%区间的患者,CCM提高了最大耗氧量(pVO2)、NYHA心功能分级和明尼苏达心衰生活质量评分(MLWHFQ),且安全性良好。

Muller等2017年研究

这是一项重要的多中心注册研究,共有28个德国中心参与,入组143名患者,是首个评估CCM在HFrEF与HFmEF患者中长期效果的研究。该研究将LVEF≥35%和<35%的患者均纳入分析,为期2年的随访显示:

-

NYHA心功能分级:两组患者均有显著改善,组间无显著差异

-

MLWHFQ生活质量评分:两组患者均有显著改善,改善程度相似

-

LVEF:两组患者均有显著提高,改善程度相似

该研究还发现,无论是缺血性还是非缺血性心肌病,CCM的效果均无显著差异,这表明CCM的获益不受心肌病病因影响。

💡 笔者提示:我曾遇到一位65岁男性患者,LVEF 32%,QRS 110ms,NYHA III级,为缺血性心肌病。尽管接受了优化药物治疗(包括ARNI、β受体阻滞剂、SGLT2i和MRA),但症状改善有限。植入CCM后6个月,其LVEF提高至38%,NYHA改善至II级,生活质量显著提升。这一案例印证了研究结论,表明CCM对缺血性心肌病患者同样有效。

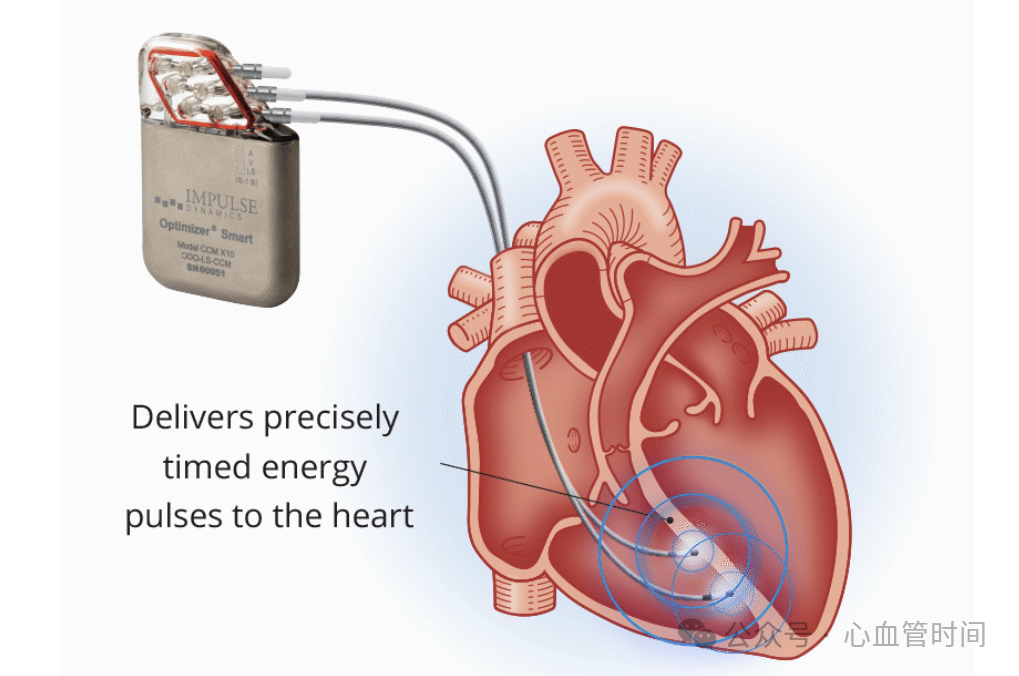

CCM装置的组成与植入

系统组成

CCM系统主要包括三部分:

-

脉冲发生器IPG:由高能量高密度固体可无线充电的锂电池、超大规模微功耗集成电路、电极连接插孔和全密封钛合金外壳组成,植入锁骨下方

-

刺激导线:通常为两根双极主动固定心室刺激导线,植入至右心室间隔,间距保持2cm以上

-

辅助设备:程控仪和充电系统

植入手术

CCM的植入手术与传统起搏器植入相似,主要步骤包括:

-

局部麻醉下,在锁骨下方切开

-

通过皮下隧道将导线经静脉送入右心室

-

将两根导线固定在室间隔,确保位置合适且间距足够

-

连接IPG并植入皮下囊袋

-

通过程控仪设定参数并测试功能

术后管理

CCM植入后,患者需要:

-

定期随访调整参数

-

每周充电1次,每次约1小时(如每天工作7小时,每周充电仅需1小时即可补充10%的电量消耗)

-

监测器械功能和患者症状

-

继续原有药物治疗

CCM的优势

-

适用人群广泛:心脏再同步化治疗(CRT)主要针对QRS波时限增宽的患者,而整体慢性心力衰竭人群中约70%都是窄QRS的患者,不适合CRT治疗,CCM为这部分患者提供了新选择。

-

安全性高:CCM借助两个感知系统实现"双认证",如果不能排除感知到的心电活动是室性期前收缩/室性心动过速等,将放弃本次电刺激,避免误刺激的不良后果。全球7000多例已植入CCM的患者尚未见相关严重不良事件报道。

-

使用方便:CCM系统的电池可无线充电,患者或家属接受简单培训后可在医院外自行完成充电。理论上电池能用18年左右,可减少因电池耗竭带来的更换手术费用和并发症。

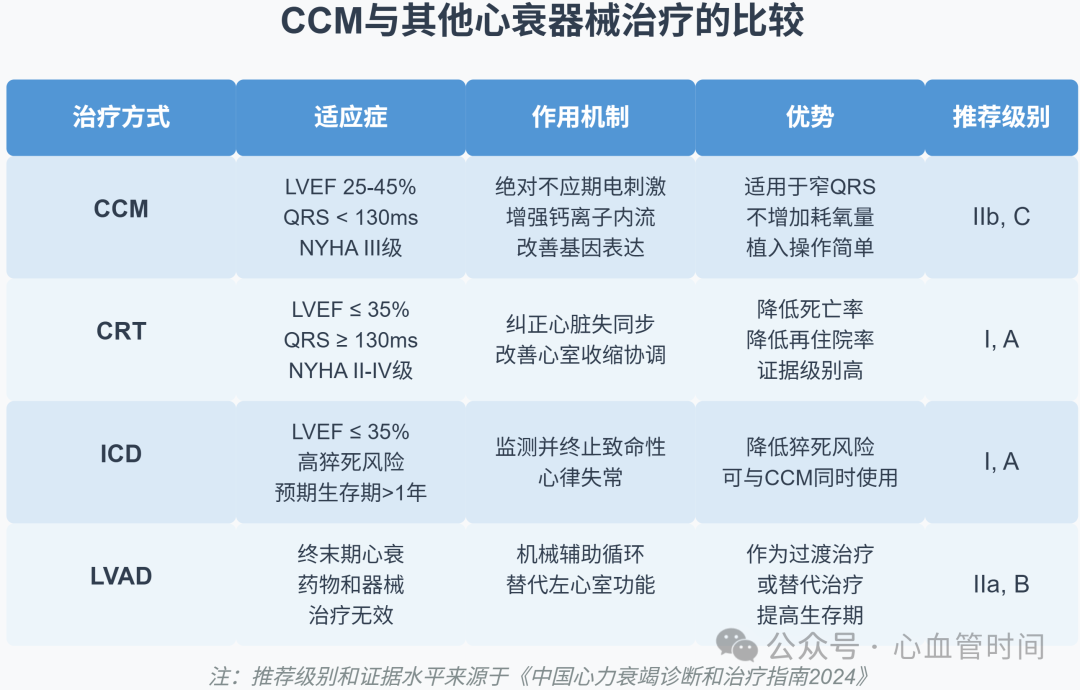

CCM与其他心衰治疗的关系

与药物治疗的关系

CCM不能替代标准药物治疗,而是作为药物治疗的补充。患者植入CCM前应已接受指南推荐的优化药物治疗(GDMT),包括ARNI/ACEI/ARB、β受体阻滞剂、MRA和SGLT2i。植入CCM后,药物治疗应继续维持。

与CRT的关系

CCM和CRT针对不同的患者群体:

-

CRT主要适用于QRS≥130ms的患者

-

CCM主要适用于QRS<130ms的患者

部分研究表明,对于CRT无效或CRT适应证边缘的患者,CCM可能提供额外获益。Muller等的研究中,有14名患者既往接受CRT治疗但效果不佳,在植入CCM后症状和功能均有改善。

与ICD的关系

对于同时符合ICD和CCM适应证的患者,可同时植入两种装置。ICD主要可降低室颤等心源性猝死发生率,但无法明显缓解心衰症状。而CCM主要是增强心肌收缩力,改善心功能。研究表明,CCM和ICD可安全共存,无明显相互干扰。

总结

CCM作为一种创新的心衰器械治疗方法,为窄QRS的HFrEF/HFmrEF患者提供了新的治疗选择。多项研究证实,CCM能改善患者症状、生活质量和左心室功能,安全性良好。根据《中国心力衰竭诊断和治疗指南2024》,对LVEF在25%~45%之间、NYHA心功能Ⅲ级且QRS<130ms、药物治疗无效的慢性心衰患者,可考虑应用CCM。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#心力衰竭# #CCM#

25