Food & Function:玉米须可能治疗胰腺癌,能让肿瘤缩小40%

2025-06-24 梅斯小智 MedSci原创 发表于威斯康星

每到秋季,金黄的玉米成熟,收获的喜悦充满农村的每个角落。然而,令人惋惜的是,玉米收获后,玉米须常常被人们视为废物,要么扔掉,要么焚烧。这种曾经被忽视的部分,却隐藏着丰富的生物活性成分,具有抗肥胖、抗糖

每到秋季,金黄的玉米成熟,收获的喜悦充满农村的每个角落。然而,令人惋惜的是,玉米收获后,玉米须常常被人们视为废物,要么扔掉,要么焚烧。这种曾经被忽视的部分,却隐藏着丰富的生物活性成分,具有抗肥胖、抗糖尿病、抗肿瘤以及神经保护等多重功效。近年来,科学界开始逐步揭开玉米须的秘密——一项由中国科学院团队发表在《Food & Function》期刊的最新研究,更是将玉米须的潜力推向了科学的前沿。

一、玉米须的“宝藏”成分:多糖、纤维与黄酮类化合物

玉米须中富含多种生物活性化合物,包括多糖、粗纤维、黄酮类化合物等。其中,粗多糖被认为是其药理活性的重要成分。多糖和粗纤维不仅对调节血糖、促进肠道健康具有益处,还被研究证实具有抗氧化和抗肿瘤的潜能。而黄酮类化合物,作为天然抗氧化剂,广泛被关注于抗癌和抗炎等方面。

二、从“废物”到“明星”——玉米须的抗癌新篇章

这次由中国科学院牵头的研究聚焦于玉米须中的粗多糖,尤其是一种名为S1的提取物。令人兴奋的是,S1在体外和体内实验中都展现出抗胰腺癌的强大能力,这为传统的“废物”利用开启了新的方向。

三、实验揭秘:S1对胰腺癌细胞的强力抑制作用

- 体外实验:抑制癌细胞增殖与迁移

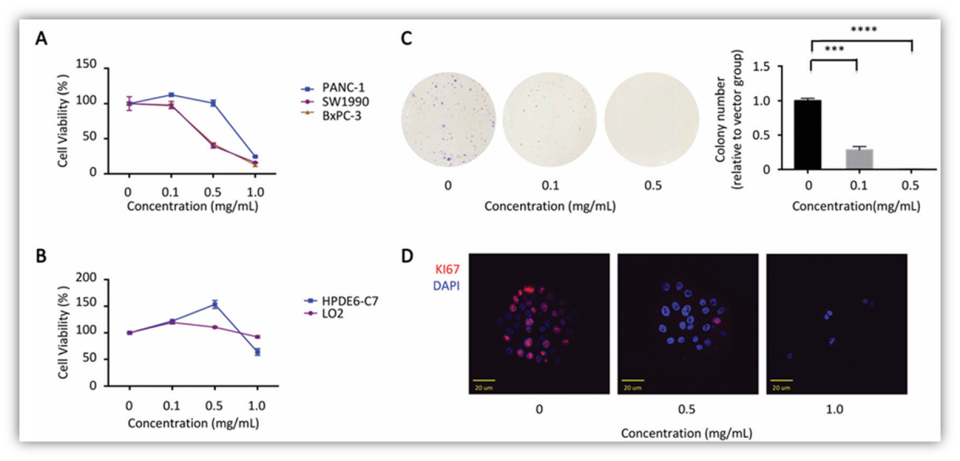

研究团队首先在实验室中利用PANC-1、SW1990和BxPC-3等胰腺癌细胞系,观察S1的作用效果。结果显示,S1显著降低了这些癌细胞的活性,能以浓度依赖的方式抑制它们的繁殖。同时,S1还有效减少了细胞的集落形成能力,显示其抗增殖性质。

令人欣喜的是,S1对正常胰腺导管上皮细胞和人肝细胞几乎没有毒性——这对于肿瘤治疗中的副作用控制来说,是一个重要的优势。更进一步,S1还能抑制癌细胞的迁移和侵袭能力,有效阻断肝转移的可能途径。

- 细胞机制:诱导凋亡与阻断细胞周期

在细胞层面,S1展现了诱导凋亡和阻滞细胞周期的双重机制。具体表现为:诱导细胞发生程序性死亡,凋亡比例在1.0 mg/mL浓度下高达76.7%。同时,S1促使胰腺癌细胞停滞在S期,阻止其进行DNA复制和分裂。

这些作用通过调控关键的分子通路实现。例如,S1激活了经典的凋亡途径,增强了caspase-3和Bax的表达,同时抑制了抗凋亡因子Bcl-2。此外,还通过调节细胞周期调控蛋白(如上调p21,抑制PKK的磷酸化)让癌细胞陷入困境。

三、机制解析:阻断EGFR/PI3K/AKT/CREB信号通路

为何S1如此有效?答案指向其干预的核心信号通路——EGFR/PI3K/AKT/CREB。

-

EGFR(表皮生长因子受体):在多种肿瘤中异常激活,推动癌细胞增长和存活。S1通过减弱EGFR的磷酸化状态,阻断了上游信号的传导。

-

PI3K/AKT:这一信号轴广泛参与细胞生长、存活、代谢调控。抑制其活性,意味着癌细胞免疫“养分”,变得脆弱。

-

CREB(cAMP响应元件结合蛋白):作为下游转录因子,调控多种癌症相关的基因表达。S1干扰CREB的表达,进一步降低癌细胞的存活率。

这样的多靶点、多层次的干预策略,使得S1在抗癌治疗中的潜力不可忽视。

四、在动物模型中的成功验证

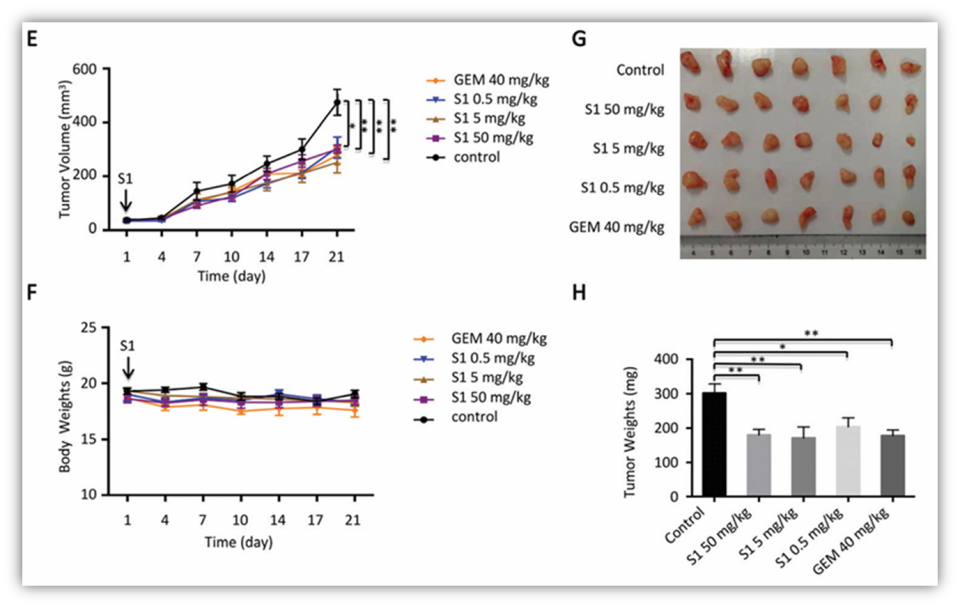

除了实验室细胞研究,研究团队还在动物模型中验证了S1的抗癌效果。通过在小鼠体内植入BxPC-3胰腺癌细胞形成的肿瘤,研究者用口服S1,发现其对肿瘤生长具有显著抑制作用。

具体数据为:不同剂量的S1其肿瘤抑制率分别达32.61%、43.36%和40.45%,与传统化疗药吉西他滨的效果相当(抑制率41.15%)。更令人欣喜的是,S1在治疗过程中没有引起体重下降或其他明显毒性反应,说明其安全性较高。

五、抗转移:在“转战”中的S1

胰腺癌的难治性很大程度上源于其极强的转移能力。S1的研究也表明,它能显著抑制癌细胞向其他组织迁移。这一功能尤为关键,因为转移是造成胰腺癌疗效差和预后不良的主要原因。

通过抑制β-catenin的活性,阻断Snail的表达,S1有效减少了癌细胞的迁移和侵袭能力。这样的多重机制,有望显著改善胰腺癌的治疗效果。

六、食品到药物:玉米须的未来展望

玉米须作为一种普通的植物副产物,其潜在药用价值首次被系统证实。未来,利用合理的提取工艺,开发出标准化、多功能的玉米须衍生物,将有望成为抗癌药物的补充或替代方案。

当然,研究仍在进行中。从临床前到临床试验,玉米须的安全性、有效性和剂量优化等问题,仍需要进一步探讨。值得注意的是,玉米须中的活性化合物或许还能协同其他抗癌药物,发挥“1+1>2”的效果。

七、结语

随着科技的不断发展和对天然药物的持续挖掘,来自田野的宝藏——玉米须正向我们展示它潜在的价值。从被忽视的“废物”,变为抗癌“明星”,其背后是科学对自然资源深度探索的成果。未来,期待有更多的研究突破,让玉米须在肿瘤治疗领域展现更大作为,为患者带来福音。

好奇宝宝:如何提取玉米须中多糖S1?

原料提取:将3公斤玉米须(玉米花柱)用9升沸水进行三次提取,每次提取2小时,并间歇搅拌(每次30分钟)。 2.溶液浓缩与过滤:将所有提取液加热浓缩至约3升,然后用白纱布进行过滤。 3.透析:过滤后的溶液用自来水进行透析,持续2天。 4.离心:透析后,进行离心处理。 5.乙醇沉淀:将上清液与三倍体积的95%乙醇在4°C下混合,沉淀12小时,随后再次进行离心。 6.溶解与冻干:将得到的沉淀物溶解在去离子水中,然后进行冻干,最终获得粗多糖S1。

【梅斯编辑点评】

玉米须的研究无疑是天然资源在肿瘤治疗中的一次突破,不仅为胰腺癌提供了潜在的新药源,也为其他癌症的探索打开了新思路。值得思考的是,如何将其转化为临床应用?在实际生产中,应如何确保其活性成分的稳定性和安全性?未来是否可以结合现代药物研究方法,将玉米须中的多糖与其他抗癌药物合用,提升疗效?这些问题留待科学界继续探索。

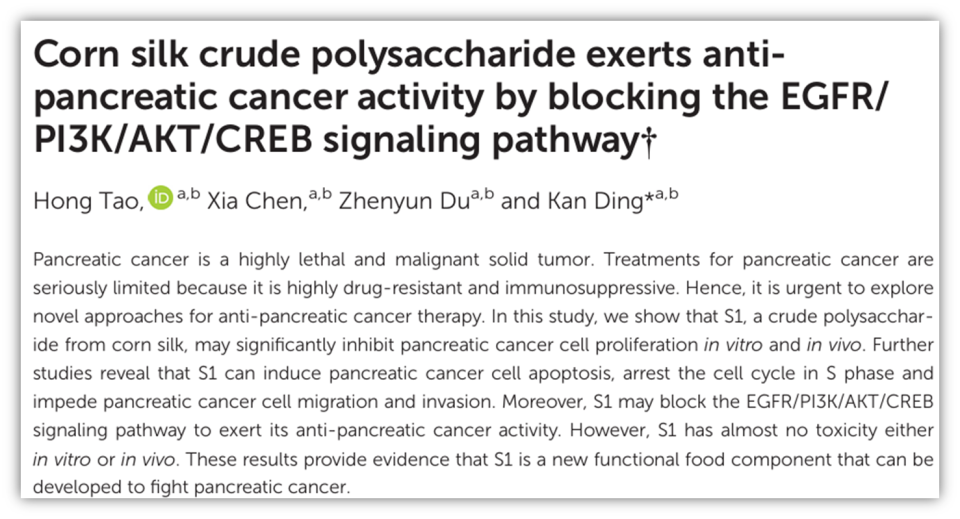

参考文献:Corn silk crude polysaccharide exerts anti pancreatic cancer activity by blocking the EGFR/PI3K/AKT/CREB signaling pathway

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

玉米须在中医中被称为玉麦须或龙须,是一种药食同源的天然药材。

6 举报

#胰腺癌# #玉米须#

14 举报