编者按:乳腺癌是中国女性中发病率最高的癌症之一,严重威胁着女性的健康。根据全球肿瘤流行病统计数据(GLOBOCAN 2020),乳腺癌在全球新发癌症中占比高达11.7%,首次跃居癌症之首。而早期筛查及规范治疗对于提高乳腺癌患者的生存率和生活质量非常关键。

【医悦汇】特邀中国工程院徐兵河院士做客“科普ONCO”栏目,分享乳腺癌防治前沿观点。

医悦汇:2025年肿瘤防治科普周的主题为“科学防癌、健康生活”,从乳腺癌的防治角度,该如何通过更健康的生活方式来控制癌症风险?

徐兵河院士:乳腺癌是女性中最常见的恶性肿瘤,其发病率和死亡率呈现逐年上升的趋势,我国乳腺癌的发病人数位居全球首位,这与我国庞大的人口基数密切相关,乳腺癌的发病增长速度也较快,每年以3%~4%的速度递增。

乳腺癌的发病与多种因素有关:

1、遗传因素,其中BRCA1和BRCA2基因的突变是较为关键的遗传因素之一,家族中存在乳腺癌患者也会增加发病风险,这部分因素约占乳腺癌发病总数的5%~10%。

2、生活方式的改变也对乳腺癌的发病产生了重要影响。不健康的饮食习惯,如高脂、高能量饮食以及油炸食品的摄入,会增加乳腺癌的发病风险;蔬菜水果摄入不足、饮食不均衡,以及精神压力过大、工作紧张等因素,也会对乳腺癌的发病产生影响。此外,运动不足等其他因素也不容忽视。虽然遗传因素是不可控的,但大部分乳腺癌的发病因素是可以通过改变生活方式来控制的。

3、乳腺癌的发病与激素水平的异常分泌有关。减少激素水平的异常分泌,有助于降低乳腺癌的发病风险。例如,高能量饮食会导致女性发胖,进而产生更多的雌激素,而绝经后的肥胖则是乳腺癌的高危因素之一。

4、生育和哺乳情况也与乳腺癌的发病有关。未婚、未育、未哺乳会致激素分泌紊乱,增加发病风险。建议适龄生育(35岁前,最佳30岁前)和母乳哺乳。

预防乳腺癌可从以下几方面入手:

1、运动:运动不仅可以减少心血管疾病、肥胖等其他疾病的发生,还能降低乳腺癌的发病风险。通过运动保持健康的体重,对预防乳腺癌也有积极的作用。

2、饮食:倡导均衡饮食,不偏食。建议每天摄入5种蔬菜和水果,总量约500克左右,同时合理摄入脂肪、蛋白质和糖分,这有助于降低乳腺癌的发病风险。

3、精神压力管理:与西方国家相比,我国乳腺癌患者的发病年龄相对较轻,主要集中在45岁~55岁年龄段,而西方国家的高发年龄段为55岁~65岁。这一年龄段的女性多处于职场,工作压力较大,经常熬夜,饮食不规律,这些因素会导致内分泌紊乱和免疫功能下降,从而增加乳腺癌的发病风险。因此,女性在面对工作压力的同时,也要学会适当放松,缓解生活和工作的压力。

医悦汇:作为国内乳腺癌个体化诊疗的倡导者,您认为乳腺癌应该如何实现更好的早诊早治?

徐兵河院士:早诊早治是降低乳腺癌死亡率的关键,而筛查是实现早诊早治的最重要手段之一。女性需要了解哪些人群属于高风险群体,以便更好地进行筛查。

1、筛查的重要性与高风险人群

40岁以上的女性是国内外普遍推荐进行乳腺癌筛查的重要年龄段。美国癌症研究协会(AACR)的统计显示,过去美国女性的筛查年龄为50岁,但将筛查年龄提前到40岁,可以将乳腺癌死亡率降低约20%。虽然美国女性乳腺癌的高发年龄段主要集中在55岁至65岁,但提前筛查仍能显著降低死亡率。在中国,乳腺癌的高发年龄段相对更早,因此40岁左右的筛查显得尤为重要。对于有家族史的女性,如母亲或其他直系亲属患有乳腺癌或卵巢癌,筛查年龄应提前至30岁左右。

2、筛查手段与频率

筛查手段主要包括医院体检、超声筛查等。国内推荐的筛查方法是X线结合超声筛查,这种组合筛查方法能够更全面地发现乳腺癌的早期迹象。筛查的频率一般为1年~2年一次。目前,国内许多大城市已经开始推广“两癌筛查”项目,这有助于尽早发现乳腺癌,从而实现更精准的治疗。

3、确诊后的规范治疗

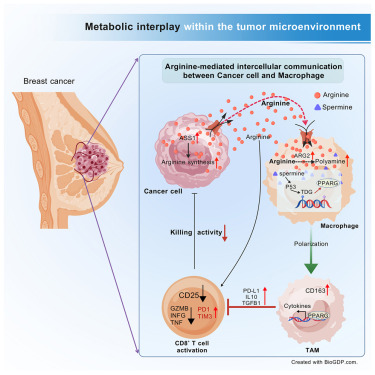

一旦发现乳腺癌,必须到正规医院进行就诊。乳腺癌的治疗较为复杂,尽管体表肿瘤看似容易处理,但乳腺癌的治疗远不止手术那么简单。乳腺癌分为多种亚型,目前主要分为4种亚型,每种亚型的治疗手段各不相同,每种亚型还可以进一步细分为更小的亚型,这使得治疗更加复杂。治疗手段不仅包括手术,还涉及放射治疗、药物治疗(如化疗、免疫治疗、靶向治疗、内分泌治疗等)。

因此,患者应到专科医院寻求专科医生的诊疗建议,以获得规范、综合的治疗方案。规范化治疗是精准治疗的基础。在规范的基础上,根据不同的分子亚型和疾病分期,选择最适合的手术、放疗或药物治疗方案。例如,对于某些亚型的乳腺癌,靶向治疗可能更为有效;而对于另一些亚型,内分泌治疗可能是更好的选择。

医悦汇:随着癌症的5年生存率越来越高,很多肿瘤已经成为了一种慢性病,对于长期与乳腺癌共存的患者,在规范化治疗方面您有什么建议?

徐兵河院士:乳腺癌,尤其是晚期乳腺癌,已被视为一种慢性疾病。这种观念的形成基于以下几点原因:

1、长期治疗过程

对于早期乳腺癌患者来说,手术只是治疗的开始,而非终点。术后还需接受长期的治疗,包括放疗、药物治疗、内分泌治疗等。例如,内分泌治疗可能需要持续5年~10年,靶向治疗也可能需要1年~2年甚至更长时间。这种长期治疗不仅是为了治愈肿瘤,还可能带来一些治疗相关的伴随疾病,如心血管疾病和骨质疏松等。

2、晚期乳腺癌患者的长期生存

过去,晚期乳腺癌患者的长期生存率较低,但随着治疗手段的进步,如今,晚期乳腺癌的5年生存率甚至高于一些可手术的其他癌症。例如,激素受体阳性和HER2阳性的晚期乳腺癌患者,经过规范治疗后,5年生存率可接近50%,这一比例是消化道肿瘤和肺癌等癌症难以企及的,即使这些癌症经过手术治疗也难以达到如此高的生存率。甚至部分晚期乳腺癌患者能够生存10年或更长时间。因此,我们可以将乳腺癌,包括晚期乳腺癌,视为一种慢性疾病,就像高血压和糖尿病一样,虽然这些疾病无法完全治愈,但患者可以通过服药等方式长期带病生存。

3、治疗带来的伴随疾病

然而,带瘤生存也会导致其他疾病的风险增加。英国医学会杂志的一项统计显示,在接近10万例乳腺癌患者中,术后5年左右,死于乳腺癌和死于心血管疾病的比例相当。但超过5年后,死于心血管疾病的比例逐渐增加,到10年后,死于心血管疾病的比例已超过死于乳腺癌的比例。这是因为随着患者年龄的增长,心血管疾病风险本身就会增加,而关键因素是长期的治疗,包括靶向治疗、化疗、放疗等,都可能增加心血管疾病的风险,从而使心血管疾病的风险超过了乳腺癌本身的风险。

因此,乳腺癌的治疗理念比其他肿瘤更进一步。其他肿瘤目前仍主要提倡多学科综合治疗,而乳腺癌不仅提倡多学科综合治疗,还应强调以患者为中心,实施全方位、全周期、跨学科的治疗模式。这不仅包括外科、内科、放疗科、影像诊断科和病理科等肿瘤相关科室的医生参与,还纳入了心血管医生、消化科医生、精神科医生、妇科医生、骨科医生和心理科医生等。我们的目标不仅是延长患者的生存期、提高生存率,更是要提高患者的生活质量,降低因治疗导致的伴随疾病发生甚至死亡的风险。伴随疾病不仅包括心血管疾病,还有抑郁心理障碍、骨质疏松、妇科疾病、消化道疾病和肝脏疾病等。通过跨学科、全方位、全周期的管理,我们不仅要让患者活得长,更要让患者活得更好。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

前往app查看评论内容

3 0

前往app查看评论内容

9 0