Adv Sci:中山大学夏建川等人研究揭示了EBV相关上皮癌中肿瘤相关中性粒细胞免疫抑制的新机制

11小时前 iNature iNature 发表于上海

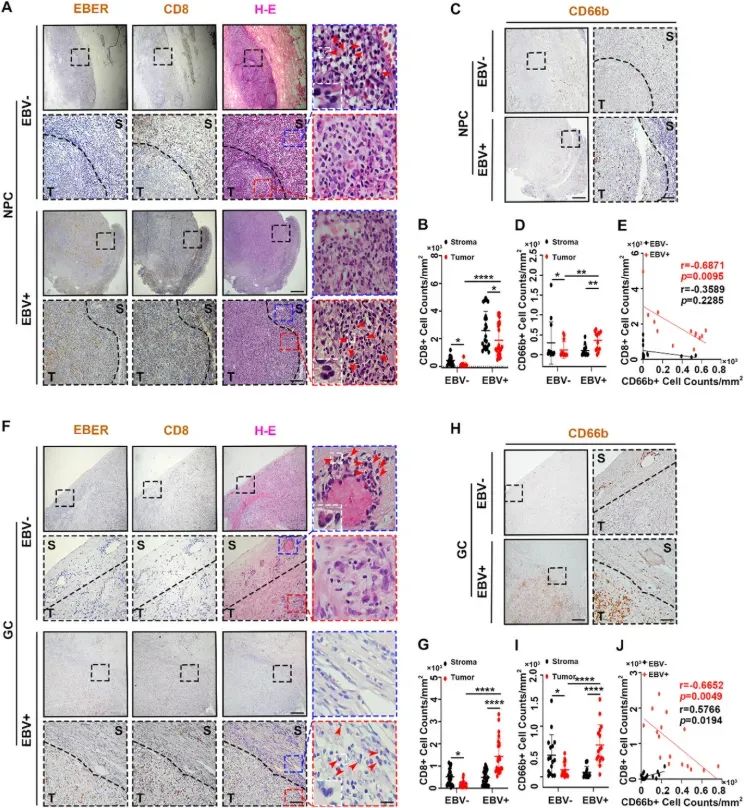

该研究发现,在EBV相关上皮癌中,中性粒细胞的浸润与含有颗粒酶B的细胞毒性T淋巴细胞(CTLs)的浸润呈负相关。

尽管EBV相关上皮癌在免疫学上被归类为“热”肿瘤,但其对免疫疗法的应答并不理想。越来越多的证据表明,治疗失败是由于EBV建立的免疫抑制性肿瘤微环境所致。

2025年7月21日,中山大学夏建川、Yang Qi、Pan Qiuzhong共同通讯在Advanced Science在线发表题为“The CXCL10-CXCR3 Axis Induces Tumor-Associated Neutrophils to Interfere with CTLs-Mediated Antitumor Activity in EBV-Associated Epithelial Cancers”的研究论文。该研究发现,在EBV相关上皮癌中,中性粒细胞的浸润与含有颗粒酶B的细胞毒性T淋巴细胞(CTLs)的浸润呈负相关。

EBV相关上皮癌细胞中的CXCL10-CXCR3轴控制中性粒细胞胞外陷阱(NETs)的排出,从而干扰EBV抗原特异性T细胞在体内外的抗肿瘤活性。 NETs与EBV相关上皮癌中功能失调的CTLs数量呈正相关,并被证实是EBV相关上皮癌患者的独立预后因素。总而言之,这些发现揭示了EBV相关上皮癌中肿瘤相关中性粒细胞(TANs)免疫抑制的新机制。靶向TANs中的NETs形成可能是提高EBV相关上皮癌免疫治疗疗效的潜在策略。

EB病毒(EBV)是疱疹病毒科的一种,也是最常见的人类病毒之一,影响着全球90%以上的人口。虽然EBV通常与良性疾病有关,或者不会在大多数终身携带者中引起主要症状,但它也与一系列淋巴瘤的发展有关,例如伯基特淋巴瘤、经典霍奇金淋巴瘤和NK / T细胞淋巴瘤以及上皮恶性肿瘤。鼻咽癌(NPC)和EBV相关胃癌(EBVaGC)是最常见的EBV相关上皮癌,占所有EBV相关恶性肿瘤的80%。NPC是东南亚和北非部分地区最常见的EBV相关上皮癌之一。约95%的鼻咽癌病例为EBV阳性的非角化性鼻咽癌,而EBVaGC约占所有胃癌的10%。

具有丰富CD8+ T细胞的鼻咽癌和EBVaGC被称为“热”肿瘤。然而,在这些“热”肿瘤中也发现了耗竭的T细胞,导致肿瘤免疫逃逸。免疫疗法,包括免疫检查点抑制剂(ICIs)和过继细胞疗法(ACT),已成为克服肿瘤免疫逃逸机制的关键治疗方法。临床试验表明,ICIs在鼻咽癌和EBVaGC患者中未达到预期疗效。此外,ACT在临床试验中显示出对鼻咽癌患者的益处有限。这些现象表明EBV相关的上皮癌存在免疫抑制。

越来越多的研究致力于阐明EBV如何促进免疫抑制的维持。例如,据报道,EBV驱动的潜伏膜蛋白、细胞因子和microRNA可上调鼻咽癌和EBVaGC中的PD-L1表达。此外,肿瘤微环境(TME)中的免疫细胞在EBV相关上皮癌的免疫抑制调控中发挥着重要作用。EBV依赖的表观遗传修饰和鼻咽癌细胞的EBV激活,促进Treg细胞的增殖,从而形成免疫抑制微环境。鼻咽癌中的巨噬细胞通过EBV诱导的CSF-1和ATR极化为M2巨噬细胞,导致肿瘤进展。然而,EBV相关上皮癌中的TME是一个复杂而动态的生态系统,目前尚不完全清楚。

肿瘤微环境中的中性粒细胞,又被称为肿瘤相关中性粒细胞 (TANs),近年来受到越来越多的关注。据报道,TANs 发挥着一种矛盾的作用,既影响肿瘤进展,又影响肿瘤抑制。TANs 通过吞噬作用发挥作用;释放活性氧 (ROS)、颗粒和酶;或形成中性粒细胞胞外诱捕网 (NETs),这些诱捕网受肿瘤操纵,进而调节肿瘤微环境 (TME)。NETs 是一种网状结构,包含由中性粒细胞挤出的细胞外 DNA 纤维和相关颗粒蛋白。NETs 通过诱导细胞凋亡和抑制肿瘤细胞增殖或迁移发挥抗肿瘤作用,并通过促进转移、唤醒休眠癌细胞和保护癌细胞免受细胞毒性发挥促肿瘤作用。它们还可以通过抑制其他免疫细胞(例如 T 淋巴细胞)的活化和功能来创造免疫抑制环境。 NETs 的形成过程被称为 NETosis。NETosis 的典型机制是依赖于活性氧 (ROS) 的产生和肽基精氨酸脱亚胺酶 4 (PAD4)。PAD4 是一种 Ca2+ 特异性酶,主要位于细胞核内,它通过将精氨酸转化为瓜氨酸来修饰组蛋白,导致染色质解聚。当细胞核破裂时,瓜氨酸化的组蛋白会与核 DNA 一起被释放。该过程受多种因素诱导,例如慢性应激、组织蛋白酶 C 和趋化因子。

该研究探究了 EBV 相关的上皮癌细胞如何诱导 NETs 的形成,以及 NETs 如何影响杀伤细胞的细胞毒性,从而促进 EBV 相关的上皮癌的进展。了解这些机制可以促进开发新的治疗策略,旨在重新编程 NETs 或 TANs 以减轻其促肿瘤作用,从而提高免疫治疗的疗效,并为 EBV 相关上皮癌患者带来更好的临床结果。

图1 EBV相关上皮癌中的TANs与CD8+ T细胞数量呈负相关(图源自Advanced Science)

参考消息:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202500950

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#中性粒细胞# #EBV相关上皮癌#

9 举报