难治神经病理性疼痛『灼口综合征』:当前的药物治疗总结

19小时前 疼痛之声 疼痛之声 发表于上海

灼口综合征(BMS)是慢性神经病理性口面部疼痛障碍,全球患病率约 1.73%,与神经病变、激素、心理等因素相关,多模式抗抑郁药等药物可靶向其神经生物学机制治疗。

灼口综合征(BMS)是一种慢性神经病理性口面部疼痛障碍,其特征是口腔内持续性的灼烧感或感觉异常,且无可识别的器质性病因。全球患病率约为1.73%,在临床环境中可升至7.72%。

现有证据表明,中枢和外周神经病变以及激素水平、心理因素和社会因素均参与BMS的发病机制。情绪障碍、睡眠障碍和认知障碍常与BMS相关,这凸显了个性化和综合治疗的必要性。

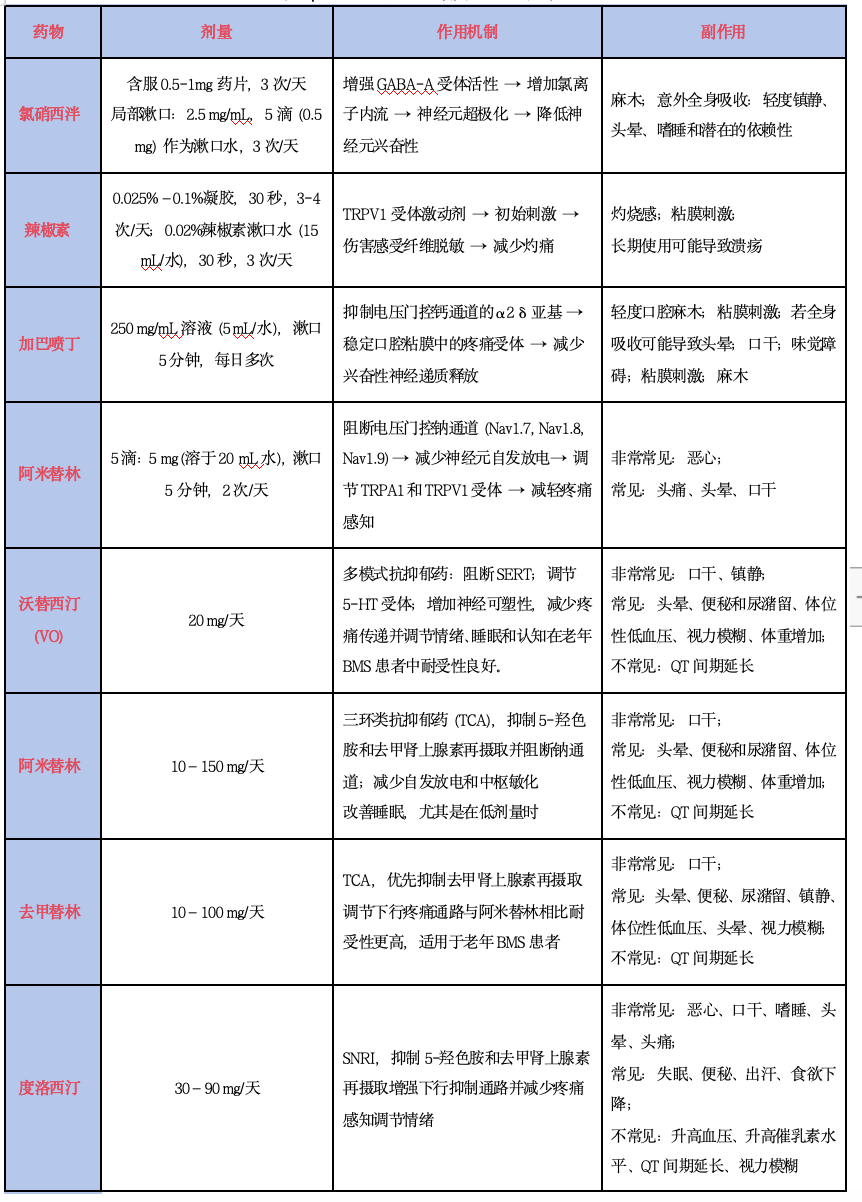

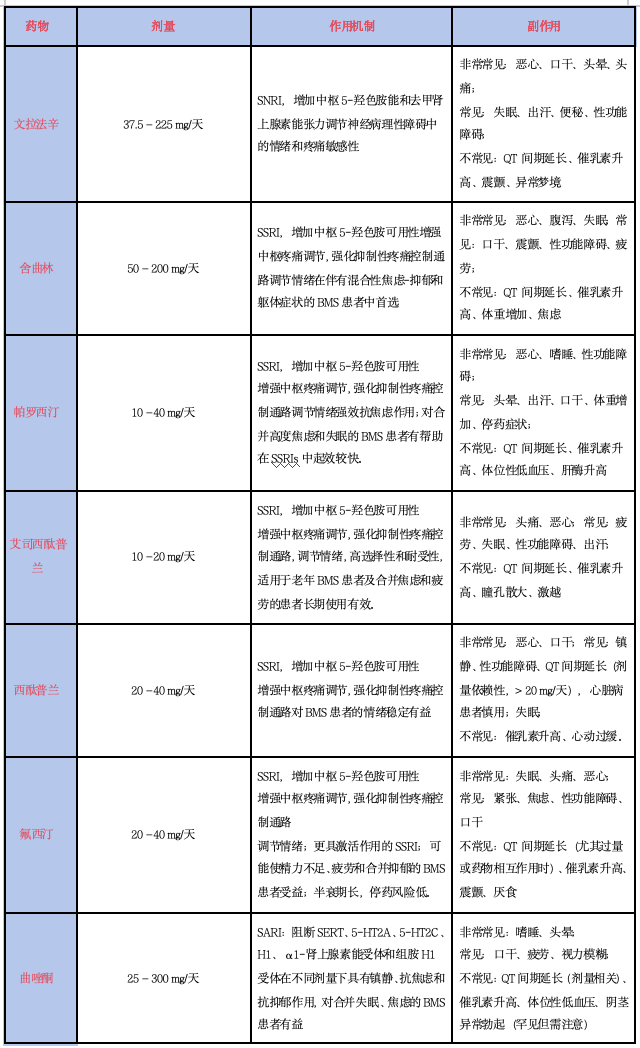

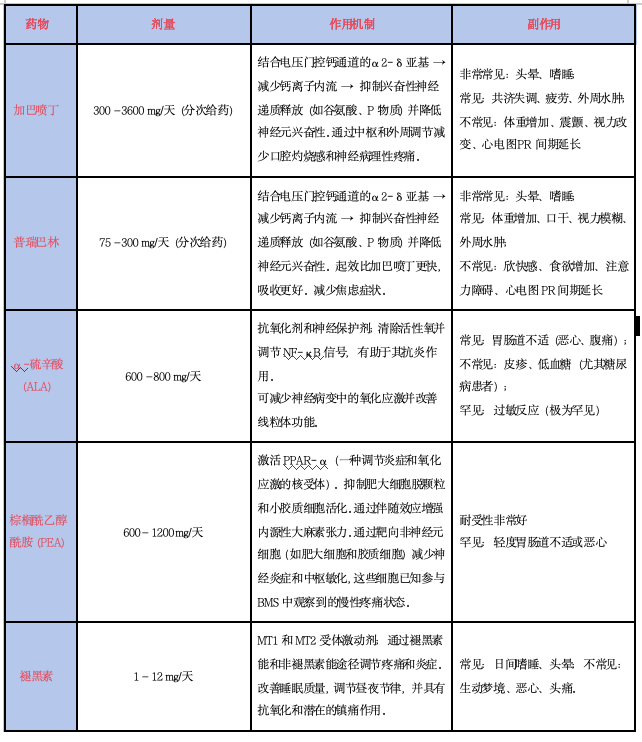

虽然局部使用氯硝西泮和辣椒素在减轻症状方面显示出疗效,但近期的进展引入了更广泛的药物选择。这些药物包括多模式抗抑郁药(ADs),如沃替西汀 (VO)、三环类抗抑郁药 (TCAs)、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)、5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRIs) 以及抗癫痫药,它们都靶向BMS潜在的复杂神经生物学机制。

下表全面更新了当前和新兴的BMS药物治疗策略,重新审视了这些药物的作用机制、临床疗效以及在支持更有效、个性化治疗方法中的潜在作用。

缩写: 5-HT:5-羟色胺(血清素);ALA:α-硫辛酸;BMS:灼口综合征;DA:多巴胺;ECG:心电图;GABA:γ-氨基丁酸;GABA-A:GABA A型受体;H1:组胺H1受体;MT1/MT2:褪黑素受体亚型1和2;Nav1.7/Nav1.8/Nav1.9:电压门控钠通道亚型;NE:去甲肾上腺素;NF-κB:活化B细胞的核因子κ轻链增强子;PPAR-α:过氧化物酶体增殖物激活受体α;PR间期:心电图PR传导间期;SARI:5-羟色胺拮抗和再摄取抑制剂;SERT:5-羟色胺转运体;SNRI:5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂;SP:P物质;SSRI:选择性5-羟色胺再摄取抑制剂;TCA:三环类抗抑郁药;TRPA1:瞬时受体电位锚定蛋白1;TRPV1:瞬时受体电位香草酸1;α1:α-1肾上腺素能受体;α2-δ:电压门控钙通道的α-2-δ亚基。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#发病机制# #灼口综合征#

9 举报