以长期肝功异常、IgG升高为主要表现 不典型自身免疫性肝病1例报道

2025-02-08 消化界 消化界 发表于陕西省

本文主要报道西部战区总医院消化内科诊治1例以长期肝功异常、IgG轻度升高为主要表现,但自身免疫性肝炎抗体阴性的不典型自身免疫性肝病相关肝硬化患者,为该类患者诊治提供借鉴。

自身免疫性肝病(autoimmune liver disease,AILD)主要由包括以肝细胞损伤为主的自身免疫性肝炎(autoimmune hepatitis,AIH)、以胆管细胞损伤为主的原发性胆汁性胆管炎(primary biliary cholangitis,PBC)及原发性硬化性胆管炎(primary sclerosis cholangitis,PSC),也包括具有上述两种疾病主要特征的重叠综合征(overlap syndrome,OS)。但部分患者可能有非典型表现或实验室标志物,少部分患者血清自身免疫性肝炎抗体为阴性,称为不典型自身免疫性肝病。本文主要报道西部战区总医院消化内科诊治1例以长期肝功异常、IgG轻度升高为主要表现,但自身免疫性肝炎抗体阴性的不典型自身免疫性肝病相关肝硬化患者,为该类患者诊治提供借鉴。

病例资料

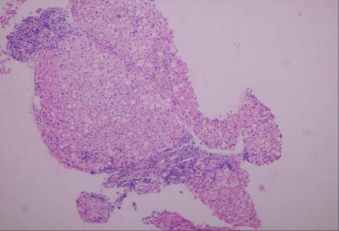

患者女性39岁,23年前体检时发现HBV,6余年前当地医院就诊发现肝功异常,考虑“慢性乙型病毒性肝炎”,予以“阿德福韦酯片”抗病毒治疗。此后患者定期复查肝功未见明显异常。入院前2年患者至我院门诊复查,完善肝功检查示:AST:89.4 IU/L,ALT:66.6 IU/L,改用“恩替卡韦”抗病毒治疗。入院前2年患者至我院门诊肝功示:乙肝表面抗原阴性,HBV-DNA 阴性,AST:89.4 IU/L, ALT:66.6 IU/L,IgG:16.2 g/L,自身免疫性抗体(-),之后长期服用“熊去氧胆酸、甘草酸二胺”等多种方式药物保肝治疗,及尝试恩替卡韦抗病毒治疗,ALT指标波动于70-140 IU/L之间,IgG波动于15.9-16.8g/L之间; 2023-9-23复查肝功:AST:141.4 IU/L,ALT:112 IU/L,IgG:16.2g/L。肝纤维化无创检测示:F4期肝硬化。遂入院行肝脏穿刺活检进一步诊疗。2023-9-26查lgG:18g/L,肝功:ALT:176.6 IU/L,AST:150.5 IU/L。2023-09-27行肝穿活检病理提示(图1):组织结构紊乱,局部肝细胞条索塌陷、假小叶形成:肝细胞浊肿、毛玻璃样变伴大,肝实质见点状坏死及陈旧性桥接坏死;汇管区小胆管及纤维增生,伴较多淋巴细胞、浆细胞及少量分叶核细胞浸润。报告意见:结节性肝硬化(活动期)。免疫标记CD34(灶+)、CK19(胆管+)、HbsAg(-)。乙肝表面抗原阴性,自身免疫抗体阴性,余无特殊。出院后2023-10-11复查肝功:AST:84.9IU/L、ALT:128.6IU/L,考虑诊断:不典型自身免疫性肝炎。因年轻患者肝损害长期存在,IgG长期高于正常上限,肝组织学活检示肝硬化活动期(F4期),通过多种保肝、利胆等治疗疗效欠佳,如不能有效控制肝脏炎症,患者会逐步进入失代偿期肝硬化阶段。与患者充分交流沟通,并知情同意后(2023-10-11)开始接受免疫抑制治疗(并同时启动恩替卡韦 0.5mg/次 隔日一片预防HBV再激活):泼尼松片 20mg/日,2023-10-15复查肝功能AST:36.2 IU/L、ALT:82.4 IU/L,IgG:15.1g/L,lgG恢复正常。2023-10-22复查肝功能AST:27.2IU/L、ALT:57.8IU/L,2023-11-9复查(肝功与IgG基本恢复正常)AST:25IU/L、ALT:41.4IU/L,lgG:15.3g/L。治疗改为:泼尼松片 10mg/日 加硫唑嘌呤 50mg/日维持治疗。后于2023-11-25、2023-12-28复查血常规、肝功、lgG均正常。治疗改为:泼尼松片 5mg/日加硫唑嘌呤 50mg/日维持治疗;2024-1-30复查肝功能、IgG正常;遂改为硫唑嘌呤 50mg/日单药维持,同时复查肝纤维化无创检测:F2期,提示患者肝硬化已得到有效逆转;之后规范随访血常规、乙肝表面抗原与DNA均为阴性。

2024-4-16硫唑嘌呤 50mg/日单药维持3月复查肝功能正常、IgG轻度升高:16.1g/L;继续在硫唑嘌呤 50mg/日单药维持后,2024-10-8复查复查 ALT升高(59.5 IU/L),AST升高(49.4 IU/L),IgG(16.4g/L)升高,考虑硫唑嘌呤 50mg/日单药维持不能达到理想的免疫抑制治疗效果,遂加用泼尼松 5mg/日 联合硫唑嘌呤 50mg/日治疗;1月后复查肝功能与IgG均恢复正常;遂将激素减量至 2.5mg/日 联合硫唑嘌呤 50mg/日治疗后1月复查:肝功能正常,IgG(16.6 g/L)升高。最终确定按泼尼松 5mg/日 联合硫唑嘌呤 50mg/日的长期维治疗方案。

图1 肝穿病理图片 组织结构素乱,局部肝细胞条索塌陷、假小叶形成:肝细胞浊肿、毛玻璃样变伴大,肝实质见点状坏死及陈旧性桥接坏死;汇管区小胆管及纤维增生,伴较多淋巴细胞、浆细胞及少量分叶核细胞浸润。

讨论

自身免疫性肝病是一种特殊类型的慢性肝病,血清自身抗体ANA、SMA、抗LKM-1等阳性是AIH的特征之一,然而约5%的患者常规自身抗体检测结果呈阴性。马雄教授团队研究发现在确诊167例AIH中17 例(10.2%)为抗体阴性生化学、组织炎症及免疫抑制治疗应答率无差异IgG水平低于典型AIH,抗体阴性患者肝硬化程度重[1]。自身抗体阴性自身免疫性肝炎在中国自身免疫性肝病患者中并不罕见,患者需要接受与典型自身免疫性肝炎基本相似的治疗措施才能控制病情,由于患者表现不典型易被误诊或延误诊断,可能导致治疗延误影响预后,可进展至肝硬化甚至肝细胞癌等严重阶段。

由于AIH患者可有多种血清学、组织病理学及临床表现差异较大,存在多种不典型AILD和类似自身免疫性肝病的肝损伤的鉴别,包括临床生化指标不典型(如胆汁淤积表现的AIH、胆管酶正常PBC等)、自身抗体不典型(自身抗体阴性的AIH、PBC)、免疫球蛋白不典型(IgG正常的AIH、IgG升高的PBC、IgG4不升高的IgG4-SC等)及病理改变不典型或因病理改变的不均一性所致(如肝穿取样差异、病理切片差异)不典型。对于诊断不典型的AILD需采用临床观察、实验性治疗来协助诊断。上述病例表现为自身抗体阴性的AIH(snAIH)。而snAIH合并慢性病毒性肝炎患者常难以识别和确诊,易造成诊断延误,多数患者诊断时就已进入肝硬化阶段。我国AIH患者中HBsAg检出率仅为0.83%,而非自身免疫性疾病患者检出率为4.58%[2]。本例患者既往由明确慢乙肝病史,经抗病毒治疗后HBV DNA及HBsAg均为阴性情况下,仍然长期肝功能损害、肝组织病理学进展至肝硬化阶段。借鉴抗病毒治疗理念[3],经重新启动口服抗乙肝病毒治疗后肝功能无改善。

对于该类患者,文献报道需全面评估,个性化治疗,才能避免漏诊误诊。(1)DGT:自身免疫性肝病缺乏像病毒性肝炎单一特异性诊断指标,多为综合性诊断方法,不典型形式多样,包括生化学不典型、自身抗体不典型、免疫球蛋白不典型、影像学及病理改变不典型,因此可借鉴研究中[3]中所列举的不典型自身免疫性肝病的特点,进行诊断及鉴别诊断。(2)RGT:非典型自身免疫性肝病存在诊断难点,在完善检查指标后仍不能完全确诊,通常可采取实验性治疗方案,根据治疗效果,停用后病情发展趋势指导治疗方案。同时即使诊断明确,在治疗过程中也需要根据治疗效果评价是否采取二线治疗方案。因此免疫性肝病开始治疗后,仍需密切监测病情变化,依据治疗效果决定治疗方案。(3)IGT:自身免疫性肝病诊断明确,治疗效果理想的情况下,仍需注意治疗方案可能出现的不良反应。因治疗药物常存在一些不良反应,在AIH治疗中应用的激素和免疫抑制剂多为双刃剑,极少数情况下甚至出现严重不良反应。此在治疗过程中,应充分做好可能出现不良反应的评估,密切监测可能出现的不良反应,及早发现,及时调整治疗方案。(4)PGT:自身免疫性肝病治疗周期较长,甚至需要终身用药,追求的目标是改善远期预后,追求更高的生活质量和生存时间。然而,对治疗缺乏反应的患者也并不能排除诊断[4]。无论血清学结果如何,所有患者都应考虑使用皮质类固醇进行为期三个月的试验治疗,以进一步确认阳性反应患者的诊断。

本例患者青中年女性,既往“慢性乙型病毒性肝炎”病史,予以有效抗病毒后,近2年复查示肝功能轻中度异常持续,IgG升高,而乙肝表面抗原阴性、HBV-DNA 阴性、自身免疫性抗体阴性。各类保肝、利胆药物均不能使肝功能恢复正常,肝纤维化无创检测示F4期肝硬化;肝穿活检病理提示结节性肝硬化(活动期)。综上该患者诊断为自身抗体阴性的自身免疫性肝炎。考虑到自身抗体阳性的AIH(spAIH)和snAIH在除血清学外的大多数方面相似,理论上,两者的治疗应该是相同的[5]。而对于不典型自身免疫性肝炎,应强调个性化治疗。本例案例中采用试验性治疗,患者糖皮质激素逐渐减量后3月复查肝功能、lgG逐步恢复正常、肝硬化有效逆转,改为硫唑嘌呤 50mg/日单药维持3月后复查肝功能示ALT与lgG均轻度升高,考虑硫唑嘌呤 50mg/日单药维持不能达到理想的免疫抑制治疗效果,遂加用泼尼松 5mg/日联合硫唑嘌呤 50mg/日治疗;1月后复查肝功能与IgG均恢复正常;遂将激素减量至 2.5mg/日 联合硫唑嘌呤 50mg/日治疗后1月复查:肝功能正常,IgG(16.6g/L)升高。最终通过长达半年多的尝试,确定按泼尼松 5mg/日 联合硫唑嘌呤 50mg/日的长期维持治疗方案,后期根据患者复查肝功结果个性化调整治疗方案。

参考文献

[1]WANG Q X, JIANG W J, MIAO Q, et al. Clinical and histological features of autoantibody-negative autoimmune hepatitis in Chinese patients: a single center experience [J]. Journal of digestive diseases, 2013, 14(4): 175-80.doi:10.1111/1751-2980.12022

[2]CHEN J, ESLICK G D, WELTMAN M. Systematic review with meta-analysis: clinical manifestations and management of autoimmune hepatitis in the elderly [J]. Alimentary pharmacology & therapeutics, 2014, 39(2): 117-24.doi:10.1111/apt.12563

[3]黄春洋, 刘燕敏. 重视不典型自身免疫性肝病患者的早诊早治 [J]. 临床肝胆病杂志, 2022, 38(04): 748-53.doi:

[4]ALVAREZ F, BERG P A, BIANCHI F B, et al. International Autoimmune Hepatitis Group Report: review of criteria for diagnosis of autoimmune hepatitis [J]. Journal of hepatology, 1999, 31(5): 929-38.doi:10.1016/s0168-8278(99)80297-9

[5]CZAJA A J. Autoantibody-negative autoimmune hepatitis [J]. Digestive diseases and sciences, 2012, 57(3): 610-24.doi:10.1007/s10620-011-2017-z

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#自身免疫性肝病# #IgG升高#

18