European Radiology:急性缺血性脑卒中远端闭塞侧支循环评估革新,ODACS 评分精准定位受影响区域

2025-05-15 网络 网络 发表于上海

在一定程度上,侧支循环能够维持对受影响脑组织的灌注,并减缓从处于危险状态的组织(半暗带)向梗死组织(核心区)的进展。人们已经提出了各种(自动的)侧支评分(CSs)来评估侧支循环状态。

急性缺血性脑卒中患者体内存在开放的侧支动脉网络(简称侧支循环),这是与良好功能预后相关的一个预测因素。此外,侧支循环会影响早期时间窗内血管内治疗(EVT)的治疗效果,侧支循环较好的患者接受治疗的效果更佳。在一定程度上,侧支循环能够维持对受影响脑组织的灌注,并减缓从处于危险状态的组织(半暗带)向梗死组织(核心区)的进展。人们已经提出了各种(自动的)侧支评分(CSs)来评估侧支循环状态。这些评分通常评估大脑中动脉(MCA)下游区域的灌注情况,因为它们是为近端大血管闭塞情况而设计的。对于近端闭塞,即几乎整个大脑中动脉供血区域都受到影响的情况,这种评估方法简单直接、高效、快速且实用。

然而,在远端闭塞的情况下,评估整个大脑中动脉供血区域会高估侧支循环状态,因为未受影响区域的血管会被错误地计为侧支血流,这反过来可能会降低侧支评分的预测价值。鉴于血管内治疗设备的进步和相关经验的积累,治疗更多远端闭塞患者的趋势正在兴起。为了评估侧支循环对远端闭塞患者治疗获益的影响,需要一种新的评估下游侧支循环的方法。

我们提出了一种自动的闭塞下游区域侧支评分(ODACS)来解决这些局限性。这种新方法专门针对远端闭塞患者的受影响区域,对侧支循环进行客观评估,克服了大脑中动脉供血区域评估方法的高估问题,以及由于更远处血管的脑血管解剖结构差异而导致的视觉评估方面的挑战。我们的主要目标是开发一种方法,能够在无需明确血栓定位的情况下,准确确定远端闭塞患者的侧支循环状态,并且对血管解剖结构的变化具有较强的适应性。

最近,发表在European Radiology 上的一篇文章开发并评估了一种对急性缺血性脑卒中患者颅内动脉闭塞下游区域侧支循环状态的定量评估方法,并将该方法与基于大脑中动脉(MCA)的评估方法进行比较,同时确定了自动闭塞下游区域侧支评分(ODACS)与专家评估者评估结果之间的一致性,并将其与评估者之间的一致性进行比较。

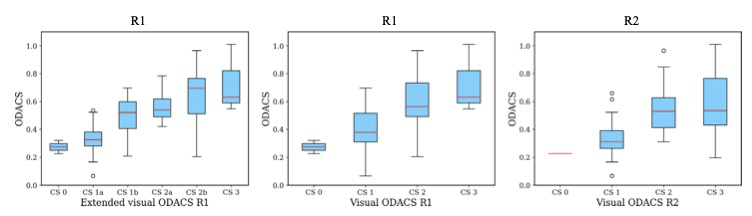

研究纳入了来自 MR CLEAN-NO IV 研究和 MR CLEAN 注册研究中存在大脑中动脉 M1 段近端闭塞、M1 段远端闭塞或 M2 段闭塞的患者。使用计算机断层扫描灌注成像(CTP)得出的低灌注区域作为闭塞下游区域的替代指标,并结合计算机断层扫描血管造影(CTA)的自动血管分割结果,将 ODACS 计算为同侧下游区域与对侧区域之间的血管体积比。将 ODACS 与基于整个大脑中动脉供血区域的评估方法进行比较,并与两名专家评估者的视觉评分进行对照评估,这两名专家评估者通过 CTA 和 CTP 对 ODACS 进行视觉估计,同时评估他们之间的评估一致性。

本研究纳入了 204 例患者,其中大脑中动脉 M1 段近端闭塞占 52%,M1 段远端闭塞占 32%,M2 段闭塞占 16%。对于所有的闭塞位置,ODACS 得出的侧支评分均低于基于大脑中动脉的评分,且在更远处的闭塞中差异更大。对于 M2 段闭塞,使用 ODACS 评估时,58% 的患者从闭塞区域的侧支灌注良好(>50%)转变为侧支灌注较差(≤50%)。观察到评估者之间的一致性为中等水平(加权科恩卡帕系数 κ = 0.45),ODACS 评分与评估者评估结果之间的一致性为一般水平(κ = 0.35)至中等水平(κ = 0.51)。

图 方框图为ODACS评分与两位专家评分者的视觉阻塞-下游侧支评分

本项研究表明,与基于大脑中动脉的评分相比,ODACS 得出的侧支评分更低,且与专家评估者的评分相当。

原文出处:

Lucas de Vries,M M Quirien Robbe,Ivo G H Jansen,et al.Automated collateral assessment restricted to the hypoperfused area for distal vessel occlusions in ischemic stroke.DOI:10.1007/s00330-025-11442-2

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#缺血性卒中#

6