JAMA Neurology:首次证实脑皮层峰值α频率联合大脑皮层运动兴奋性可精准预测疼痛敏感性,机器学习模型 AUC 达 0.88

2025-06-25 吾乃喵大人 MedSci原创 发表于上海

本研究旨在为慢性疼痛的早期筛查和干预提供新的科学工具。

研究亮点

- 研究首次验证了以脑皮层峰值α频率(PAF)和大脑皮层运动兴奋性(CME)为基础的神经生物标志物组合,能准确预测个体对慢性疼痛的敏感程度。

- 在150名健康成人中,建立的机器学习模型在训练集上表现出完美的判别能力(AUC=1.00),在独立测试集上也达到了优异的预测效果(AUC=0.88),显示出极高的临床潜力。

- 该 biomarker 具有良好的重复性和可靠性,为未来个性化疼痛管理提供有力的生物学依据。

慢性疼痛已成为全球范围内主要的健康难题之一,严重影响患者的生活质量和劳动能力。尽管如此,临床上对于疼痛敏感差异的个体化评估一直存在挑战。传统的诊断手段依赖主观疼痛描述,缺乏客观的生物学标志物来帮助识别高风险个体。近年来,神经影像学和神经电生理研究识别出一些潜在的疼痛生物标志物,但缺乏经过严格验证的、具有临床转化潜力的指标。

发表在JAMA Neurology期刊上一项研究,旨在验证一种基于脑皮层电生理信号的生物标志物,包括脑电的峰值α频率(PAF)和经颅磁刺激(TMS)评估的大脑皮层运动兴奋性(CME),能否准确预测个体的疼痛敏感性,为慢性疼痛的早期筛查和干预提供新的科学工具。

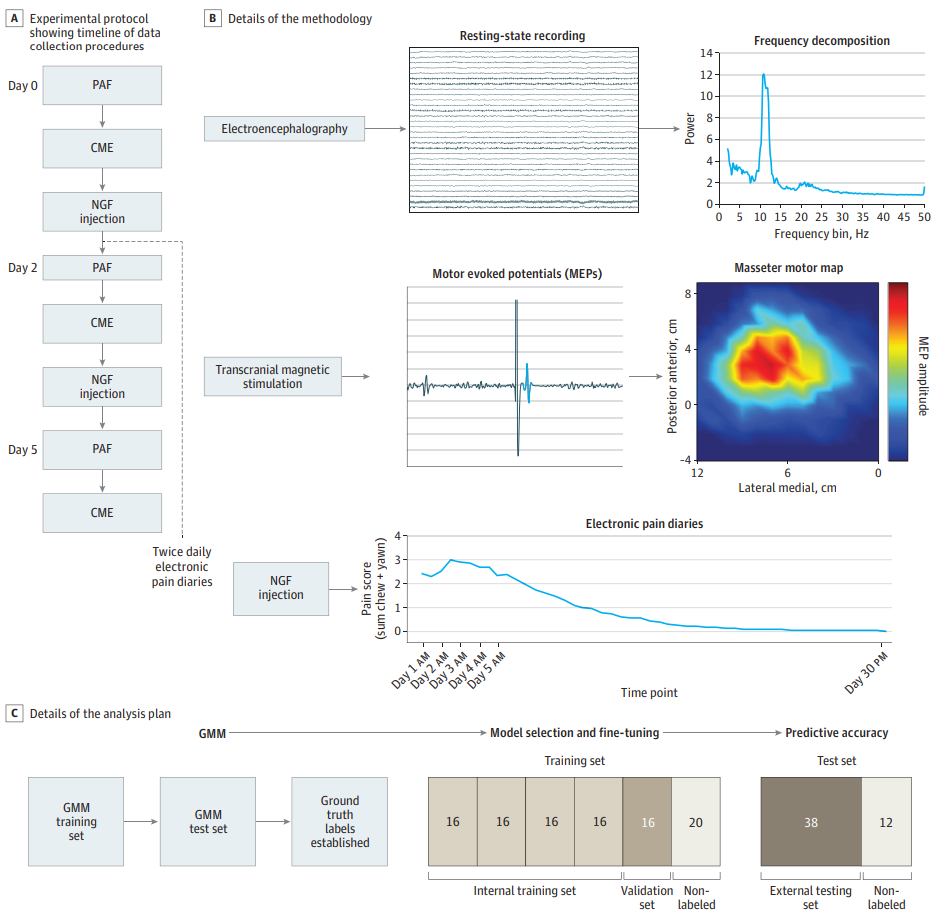

本研究涉及一个单中心的前瞻性队列设计,共招募了150名健康成人,年龄在18至44岁,排除有慢性疼痛、神经精神疾病史的个体。采用模型模拟临时颚关节痛,分别在第0、2、5天测量脑电的PAF和经颅磁刺激的CME指标,连续30天收集疼痛日记。通过神经电生理和影像技术,获得个体的神经活动指标,然后利用多种机器学习算法(如逻辑回归、随机森林、支持向量机)建立疼痛敏感性预测模型。模型的性能由训练集和独立测试集的AUC值代表,验证了该生物标志物组合在痛感预测中的有效性和稳健性。

详细研究结果

样本特征

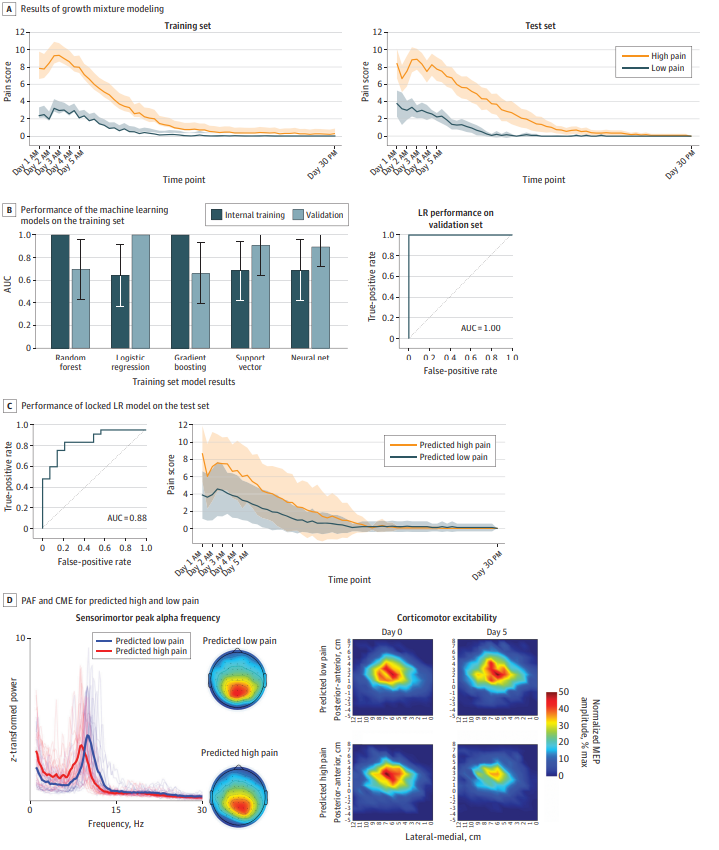

最终入组的150名参与者中,有66位女性,84位男性,平均年龄为25.1岁(标准差6.2)。通过成长混合模型(GMM)分析,将参与者分为高敏感和低敏感两类。

主要模型性能

在训练集上,逻辑回归模型表现出最佳性能,AUC达到1.00,意味着模型能完美分辨出高低疼痛敏感者(假设阈值调整后)。在独立的测试集中,该模型的AUC降至0.88(95%置信区间:0.78-0.99),表现依然极佳。

图 模型性能曲线和重要参数指标

生物标志物的可靠性

PAF和CME具有高的重测相关性,说明其指标在时间上稳定且敏感。这意味着即使在不同的时间点进行监测,也能得到一致的结果,为临床应用中的反复检测提供保障。

生物标志物多参数联合优化

包括性别和疼痛灾难化倾向(Pain Catastrophizing Scale, PCS)在内的辅助变量未显著提升模型性能,表明PAF和CME已足够强大。

图 PAF与CME在高低敏感者中的差异显示

在预测高敏感个体中,CS的PAF值明显低于低敏感者(t线性检验显著,p<0.001),CME的变化也显示出抑制趋势(p=0.007)。

方法多样性验证

多次采用不同分析参数(如区域提取法、频段划分)进行验证,模型表现始终保持良好(AUC在0.73-1.00之间),验证了结果的稳健性。

研究价值与未来展望

这项突破性的研究首次在规范的疼痛模型中,严谨验证了脑电和神经电生理指标联合构建的疼痛敏感性预测工具,表现出高准确率、出色的重测性和稳定性。其价值在于为未来实现个性化疼痛管理提供了客观、可靠的研究基础,为早期识别高风险患者、制定预防性干预策略开辟了新道路。更重要的是,该生物标志物具有良好的通用性潜能,能应用于术前、术后及创伤等多场景,有望改变传统主观评价为主的临床诊断模式,推动精准医学发展。

梅斯张博士点评

“这项研究精准定位了痛感预测的核心生物学基础,结合脑电和神经调控指标,开拓了个性化疼痛诊断的新方向。未来,结合影像和多组学数据,或许能形成更加全面的疼痛风险模型,为慢性疼痛的早诊早治提供多维支撑。”

未来方向建议

- 进一步验证该模型在临床患者中的普适性与准确性。

- 探讨结合多模态神经影像和基因表达,优化预测精准度。

- 开发便捷的临床检测设备,推动从实验室走向临床实践。

原始出处

Chowdhury NS, Bi C, Furman AJ, Chiang AKI, Skippen P, Si E, Millard SK, Margerison SM, Spies D, Keaser ML, Da Silva JT, Chen S, Schabrun SM, Seminowicz DA. Predicting Individual Pain Sensitivity Using a Novel Cortical Biomarker Signature. JAMA Neurol. 2025 Mar 1;82(3):237-246. doi: 10.1001/jamaneurol.2024.4857. PMID: 39869323; PMCID: PMC11773403.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#疼痛# #生物标志物#

12 举报