血液系统恶性肿瘤重症管理的新进展

昨天 聊聊血液 聊聊血液 发表于上海

《Blood Reviews》近日发表综述,探讨了血液学领域重症监护的演变情况,强调该领域的独特并发症、管理策略和未来发展方向(注:本文重点关注淋巴瘤、白血病和骨髓瘤)。

血液系统恶性肿瘤(HM)患者越来越容易出现危及生命的并发症,需要重症监护病房(ICU)的管理。尽管在治疗、诊断和重症监护协议方面的最新进展改善了这些患者的预后,但仍存在重大挑战,特别是在解决免疫抑制、感染和治疗毒性方面。

《Blood Reviews》近日发表综述,探讨了血液学领域重症监护的演变情况,强调该领域的独特并发症、管理策略和未来发展方向(注:本文重点关注淋巴瘤、白血病和骨髓瘤)。

简介

血液系统恶性肿瘤患者常需要转入ICU

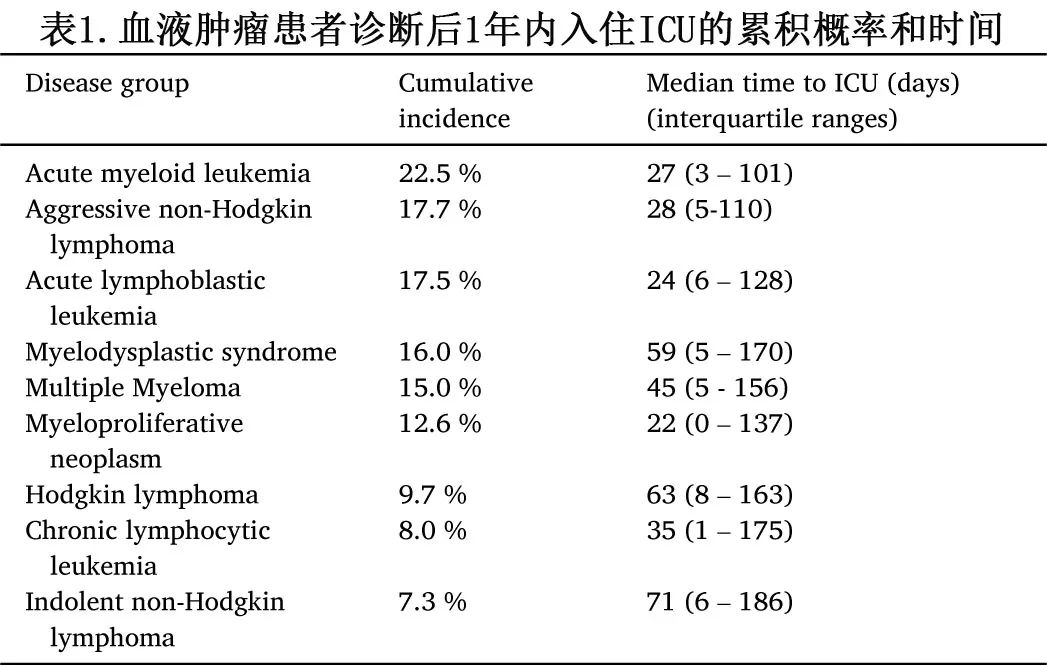

血液系统恶性肿瘤占全球新发癌症病例的7%,并在过去40年中发病率呈上升趋势。血液系统恶性肿瘤包括多种具有不同临床特征、并发症和预后的疾病。总体而言,这些患者可能因潜在疾病本身或治疗(如化疗、放疗、造血干细胞移植或免疫治疗)的影响而发展为危重症(表1)。

免疫抑制是血液系统恶性肿瘤患者的常见特征,可能由疾病本身或接受的治疗引起。不同疾病亚型及其相应治疗相关的免疫缺陷存在重要差异,了解免疫缺陷的类型、程度和持续时间,对于判断患者可能易患的感染性危重症类型以及指导急性/危重症发作时的经验性治疗至关重要。例如,化疗后早期和造血干细胞移植(HSCT)受者在植入前常出现中性粒细胞减少症。多发性骨髓瘤和慢性淋巴细胞白血病患者的免疫缺陷主要涉及B淋巴细胞和体液免疫,而T细胞淋巴瘤和霍奇金淋巴瘤患者则更多地影响T淋巴细胞。HSCT受者最为复杂,从移植时到植活后数月,主要的免疫缺陷类型差异显著。最后,免疫抑制的持续时间也可能存在差异,因为部分治疗方案可能持续数月(急性髓系白血病[AML]),而其他可能需要持续治疗数年(急性淋巴细胞白血病[ALL])。

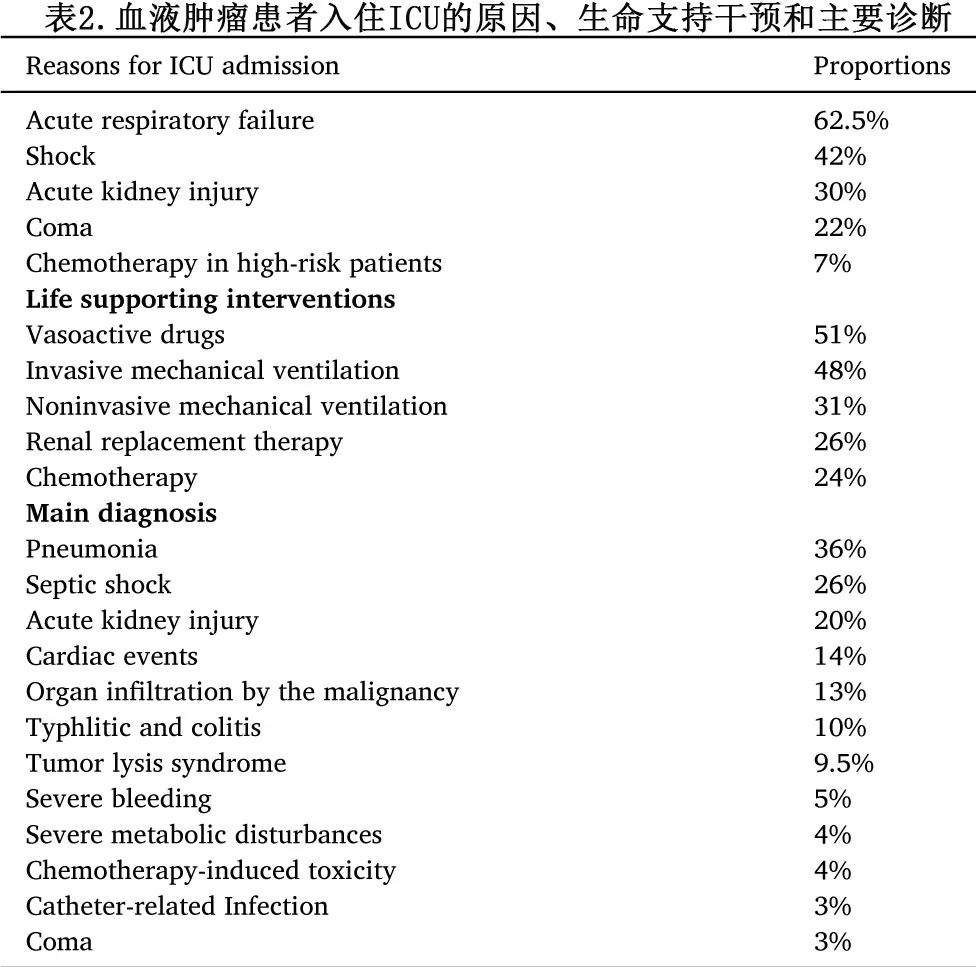

除了免疫抑制,血液系统恶性肿瘤患者还可能出现多种促炎过程,导致危重症(表2),包括白细胞淤滞引起的炎症(在AML中更为常见)、CAR-T细胞治疗后的细胞因子风暴、急性早幼粒细胞白血病患者的分化综合征、造血干细胞移植受者的围植入期综合征、非霍奇金淋巴瘤和急性白血病患者的肿瘤溶解综合征以及急性髓系白血病在细胞计数恢复期间的免疫重建。此外,凝血级联反应的激活可能导致血栓形成和出血事件。在急性早幼粒细胞白血病(APL)患者中,凝血激活可能导致弥散性血管内凝血,表现为血栓形成和出血事件,是患者转入ICU的常见原因。

脓毒症和急性呼吸衰竭仍然是大多数血液系统恶性肿瘤患者转入ICU的最常见原因,但相对频率可能因基础疾病而异。急性肾损伤是多发性骨髓瘤患者转入ICU的最常见原因。淋巴瘤患者可能因气道阻塞或与纵隔肿块相关的上腔静脉综合征而转入ICU。大出血在急性白血病、造血干细胞移植受者和骨髓增生异常综合征等长期血小板减少症患者中更为常见。

ICU中血液系统恶性肿瘤患者的管理

危重血液病患者的管理需要在积极干预和现实的护理目标之间取得平衡。近期的证据强调,早期转入ICU、多学科团队合作以及限时试验(time-limited trials)以评估治疗反应能够带来更好的治疗结果。全面的护理计划应当融入患者的个人意愿,当康复无望时,着重强调姑息治疗的重要性,同时为所有患者提供症状控制。

AML患者

在过去的十年中,AML治疗的进步为各个年龄和基因特征的患者拓宽了治疗选择,也改变了住院政策,特别是对于曾经被认为只能接受姑息治疗的老年患者,现在也可能从新的疗法中获益。尽管对于大多数较年轻的AML患者,以阿糖胞苷和蒽环类药物为基础的强化疗仍然是标准治疗方案,但一线治疗选择已经显著增加。如今的个性化治疗会综合考虑患者的体能状况、合并症以及疾病特征,例如细胞遗传学和分子特征,包括FLT3、NPM1、IDH1/2以及TP53突变。在诊断时如果出现高白细胞症,常因器官衰竭需要转入ICU,在诱导化疗前使用羟基脲进行降细胞治疗,以降低白细胞数量,减少短期死亡率。近期的数据显示,在诱导化疗期间加入地塞米松可能会减少对机械通气的需求以及短期死亡率。可开展研究,探索在ICU中早期使用靶向治疗(例如FLT3抑制剂)以快速控制高白细胞症。

淋巴瘤患者

恶性淋巴瘤是一组异质性的淋巴细胞增殖性疾病,大约18%的病例中需要转入ICU(表1)。T细胞淋巴瘤患者的长期预后通常较差,而弥漫大B细胞淋巴瘤患者的预后则相对较好。

在诊断时,淋巴瘤肿块对心脏、肺部、大血管、神经系统或其他器官的压迫可能导致危及生命的并发症。通过CT扫描或活检进行快速诊断,并通过化疗迅速减少肿瘤负荷,同时提供器官支持,是至关重要的操作。在疾病过程中,转入ICU的情况通常与治疗有关:肿瘤溶解综合征(TLS)可能发生在高达三分之一的高危患者中,特别是在B细胞和伯基特淋巴瘤患者中钾、磷酸盐和核酸的释放可能导致心律失常、呕吐、神经系统症状和急性肾衰竭。早期转入ICU可能会改善预后。

在化疗诱导的中性粒细胞减少期间或由于潜在疾病引起的免疫抑制期间,感染较为常见。脓毒症常是转入ICU的原因,真菌或肺孢子菌感染在T细胞淋巴瘤中尤为普遍。

此外,淋巴瘤可能引发噬血细胞性淋巴组织细胞增多症(HLH)、自身免疫性溶血性贫血或血小板减少症。与免疫调节治疗(例如CAR-T细胞)相关的并发症包括细胞因子释放综合征(CRS)和免疫效应细胞相关神经毒性综合征(ICANS),通常需要ICU护理和特定的干预措施。鉴于恶性淋巴瘤的高度专业化和复杂的管理需求,重症医学科医生与血液科医生之间的密切合作至关重要。

多发性骨髓瘤患者

如今,包括免疫调节剂、化疗、自体干细胞移植、单克隆抗体和双特异性抗体(bsAB)、蛋白酶体抑制剂、BCL-2抑制剂、XPO1抑制剂以及CAR-T细胞疗法在内的众多治疗选择,都与多发性骨髓瘤长期生存的前景相关。在ICU治疗后的生存率和功能恢复情况较为乐观,可能甚至比其他血液系统恶性肿瘤更好。

多发性骨髓瘤患者在ICU护理中面临的挑战包括急性肾衰竭的管理、感染并发症(部分与免疫球蛋白缺乏或治疗的副作用有关)以及血栓栓塞事件。在多发性骨髓瘤患者中,治疗线数的增加和患者年龄的增长导致与非血液系统相关的合并症及其相关问题比其他血液系统疾病更为普遍。根据个体风险,可能需要使用免疫球蛋白、特定的抗感染预防措施或抗凝治疗(特别是在免疫调节剂治疗的情况下)。最终,双特异性抗体和CAR-T细胞疗法的常见副作用,如CRS和ICANS,以及其他部分晚期神经毒性,最近已成为重症监护领域需要关注的问题。

血液病急症

复杂性中性粒细胞减少症

病例摘要1

一名16岁患者因高白细胞白血病(AML)送入ICU。在接受蒽环类药物类似物和阿糖胞苷的诱导治疗后,患者出现严重且持续的中性粒细胞减少症。ICU住院期间患者发生多次细菌感染,包括由大肠杆菌引起的严重肠炎和菌血症,通过抗生素保守治疗得到控制。患者需要液体复苏和血管活性药物支持三天。随后出现急性呼吸衰竭,原因为侵袭性肺曲霉病和毛霉病,通过使用艾沙康唑进行治疗,并且使用高流量鼻导管吸氧五天。患者在ICU三个月后成功出院,并且在出院九个月后仍然保持完全缓解状态。

这个病例说明了深度和持续的中性粒细胞减少症患者发生细菌和真菌感染的风险。治疗方面强调了及时使用抗生素和抗真菌药物。使用血管活性药物和随后的高流量吸氧并在ICU进行适当的监测,这一点需特别强调。

1.急性呼吸衰竭

近年来,因急性呼吸衰竭(ARF)转入ICU的患者的预后有所改善,原因有多方面。尽管回顾性研究的结果尚未得到证实,但在严重器官衰竭发生之前早期入院似乎与更好的结局相关。非侵入性诊断策略的进步减少了支气管肺泡灌洗(BAL)的需求,而BAL可能与高死亡率有关。此外,上呼吸道病毒的检测也有助于对ARF的严重程度进行分层,从而实现更精准的管理。此外,非侵入性氧合策略也发生了变化,从强调避免为对高流量氧有反应的患者进行气管插管,转变为优先考虑对严重病例进行早期插管,该转变有助于近年来降低插管患者的死亡率。

2.AML患者的肺部白血病浸润

白细胞淤滞、白血病肺浸润和急性细胞溶解性肺病(ALP)是白血病浸润的三种主要肺部表现。根据患者病情恶化的速度,在真实临床环境中区分这些并发症尤其具有挑战性。高白细胞症(白细胞计数超过50×10⁹/L)与大约40%的病例中的肺部受累有关,这种情况称为白细胞淤滞,其潜在机制包括白细胞比容升高导致血液黏度增加、白血病细胞与肺内皮的相互作用、金属蛋白酶介导的组织损伤,以及微血管水平的异常氧消耗。羟基脲被国际指南广泛推荐为一线治疗。尽管白细胞分离术可以迅速降低白细胞计数,但无法解决已经存在的血管内细胞栓塞或抑制进一步的细胞增殖。荟萃分析也表明,白细胞分离术并不能降低死亡率。可以考虑加入皮质类固醇。

白血病肺浸润(LPI)指白血病细胞在肺实质内的血管外存在,可能与高白细胞症无关。尽管LPI并不一定会导致急性呼吸衰竭(ARF),但当伴有其他肺部并发症时可能会导致ARF。白血病细胞倾向于浸润肺泡间隔、细支气管周围、血管周围、叶间和胸膜下空间,这可能是由于它们对淋巴路径的亲和力。虽然诊断LPI并不会改变AML的总体管理,但可促使临床医生立即开始诱导治疗。

ALP的特征为高白细胞症患者在白细胞计数急剧下降后出现ARF。ALP可能会恶化患有白细胞淤滞或LPI的患者的呼吸状态,可能导致弥漫性肺泡损伤。ALP没有特定的治愈方法,但有研究观察到,在与肿瘤溶解综合征相关的代谢异常获得恢复时,ALP可能会自发改善。

3.急性呼吸窘迫综合征

病例摘要2

一名61岁女性因急性呼吸衰竭转至ICU,患者最近诊断为AML,并在入院前15天开始接受诱导化疗。患者转入ICU后不久就需要插管。胸部X光显示双侧浸润,PaO₂/FiO₂比率为134 mmHg,表明中度ARDS。体温为39°C,发生重度中性粒细胞减少症,中性粒细胞计数为零。早期诊断ARDS并及时进行管理,包括优化氧合和确定肺部受累的原因,对于降低死亡率至关重要。

ARDS是急性呼吸衰竭的最严重阶段。大约80%的免疫受损插管患者符合ARDS的标准。在血液系统恶性肿瘤患者中,ARDS具有特定特征,包括真菌感染的高发生率、疾病相关浸润以及原因不明病例。值得注意的是,由真菌感染引起的ARDS或原因不明的ARDS与更高的死亡率相关,强调了早期诊断策略和在某些情况下经验性治疗干预的重要性。与其他ARDS患者一样,血液系统恶性肿瘤患者应接受肺保护性通气,包括:低潮气量、量身定制的呼气末正压(PEEP)、限制平台压和驱动压,以及在PaO₂/FiO₂比率<100–150 mmHg时采用俯卧位。最后,重要的是要认识到,与非癌症患者相比,血液系统恶性肿瘤ARDS患者的死亡率更高。

4.感染性休克

脓毒症休克仍然是血液系统恶性肿瘤患者的治疗难题,原因在于他们免疫功能脆弱、临床表现异质性强、临床实践存在差异(例如医生的偏见和ICU/医院的政策),以及多重耐药菌感染率上升。尽管死亡率随时间有所下降,但仍居高不下,尤其是在乳酸水平升高且符合Sepsis-3标准的患者中。

一些因素与生存率提高有关,包括白蛋白水平较高(但未输注白蛋白)、使用氨基糖苷类药物以及G-CSF的使用;相反,生存率较低与合并呼吸衰竭、疾病严重程度较高以及乳酸水平升高有关,但与中性粒细胞减少无关。需要机械通气、肾脏替代治疗或异体造血干细胞移植也与预后较差有关。重要的是,早期识别和ICU入院是改善预后的关键策略。此外,体能改进项目(performance improvement programs)、对血流动力学复苏的个性化方法以及现代监测和诊断技术的整合,有助于提高这一复杂人群的生存率。

5.血小板输注无效

病例摘要3

一名55岁男性,患有急AML,最近接受了诱导治疗,因脓毒症休克被送入ICU。入院时血小板计数为17×10⁹/L。插管后患者出现气道出血。接受红细胞(RBC)和血小板输注治疗。尽管出血有所减少,但并未完全停止。到第二天早上,患者的血小板计数进一步降至5×10⁹/L。

血小板输注无效通常归因于临床因素,而非同种免疫(alloimmunization)。在低增生性血小板减少症的情况下,由于严重感染导致的外周血小板消耗通常会导致高比例的输注无效,影响约三分之一的患者;这种情况与更差的预后相关。

临床管理应优先处理基础疾病,因为试图通过重复输注维持预定的血小板计数阈值,在感染得到控制之前不太可能有效。仔细评估出血部位和严重程度至关重要,并应考虑局部治疗,如咽部填塞(pharyngeal packing)。

抗纤溶药物也可以考虑使用;然而,最近关于血液系统恶性肿瘤患者预防性使用氨甲环酸的随机对照试验(RCT)并未显示出减少出血的效果。在输注无效的情况下,分次血小板输注是需要考虑的策略之一。

6.凝血功能障碍

危重血液病患者的凝血功能障碍包括但不限于弥散性血管内凝血(DIC)。纤溶亢进是急性早幼粒细胞白血病(APML)的标志,但也可在许多其他类型的血液病中看到(如AML、ALL、NHL、NPH等)。除了DIC之外,血液病患者还可以观察到一系列与凝血功能障碍相关的生物学异常(原发性纤溶、血栓性微血管病、抗凝血酶3缺乏等)和临床事件(动脉或静脉血栓栓塞、自发性出血等)。凝血功能障碍也可能作为治疗的副作用出现(如L-天冬酰胺酶、蛋白酶体抑制剂、酪氨酸激酶抑制剂、肝素、CAR-T细胞疗法等)。凝血功能障碍的预防和治疗取决于临床和生物学表现的类型、严重程度和假设机制。

7.血细胞减少症和器官功能障碍

尽管知识和技能有所提高,但噬血细胞性综合征(HS)在危重患者中的预后近年来并未改善。主要挑战仍然是在缺乏可靠的金标准的情况下正式确定诊断,特别是在危重患者中,因为存在许多干扰因素。此外,进行积极的诊断探索(包括活检等)的时间窗口常常因病情恶化(由于血细胞减少和器官衰竭)而受到限制,可能导致一场“与时间赛跑”的局面。依托泊苷仍然是最严重患者的标准治疗。抗干扰素-γ抗体(emapalumab)在儿童中的应用结果不佳。JAK1/JAK2抑制剂芦可替尼可能会在未来几年改变HS患者的预后,因为它在临床前小鼠模型中与HS表现的改善和生存率提高有关。人类数据虽然稀缺但令人鼓舞,需要进行更大规模的研究。

8. 高黏滞综合征(HVS)

病例摘要4:

一名65岁男性,因双侧视力模糊两周,伴有鼻出血、头晕和嗜睡,被送入ICU,处于昏迷状态。眼底检查显示视网膜静脉扩张、迂曲和视网膜出血。进一步检查发现:轻度贫血(血红蛋白:10 g/dL),脑部CT扫描正常,血清电泳和免疫固定检测发现显著的单克隆IgM-κ轻链带(35 g/L)。骨髓活检确诊为华氏巨球蛋白血症。

HVS是单克隆免疫球蛋白病的罕见并发症,尤其是涉及IgM的情况,因为其五聚体结构导致分子量较高。HVS最常与华氏巨球蛋白血症相关。HVS的经典三联征包括黏膜出血、视力障碍和神经系统异常。目前没有特定的黏度阈值来指导治疗的启动。在HVS中应避免输注红细胞(RBC),因为会增加脑出血的风险。对于有严重神经系统损害的患者,紧急血浆置换(使用白蛋白)是首选治疗方法。通常来说,对于IgM相关的HVS,三次血浆置换就足够了,因为IgM主要存在于血管内。相比之下,对于由主要储存在组织中的IgG介导的HVS,第三次血浆置换会延迟进行,以便让IgG有时间从组织重新分布到血管腔。在紧急情况下,高容量水化和血浆置换被认为是标准治疗。此外,针对基础恶性肿瘤的特定治疗对于长期管理至关重要。

9. 急性移植物抗宿主病(aGVHD)和危重症

接受异体造血干细胞移植(allo-HSCT)的患者中大约25%可能因危及生命的并发症需要转入ICU,包括严重感染、免疫介导的反应和治疗相关毒性。血液学和重症监护领域的最新进展显著改善了这些危重患者的预后,ICU生存率现已超过75%。值得注意的是,ICU史不再是长期生存的负面影响因素,从而强调了有效的ICU入院政策在优化患者护理中的重要性。

转入ICU后,应系统评估关键的死亡率决定因素,以使护理目标与患者偏好保持一致。除了器官衰竭和内在因素——如年龄、自allo-HSCT以来的时间以及合并症——急性移植物抗宿主病(aGVHD)仍然是关键预后因素,尤其是在对皮质类固醇耐药的情况下。与aGVHD相关的对危重症的增加易感性是由直接组织受累、增强的免疫抑制、治疗相关毒性和营养不良驱动的,这些因素共同导致这一患者群体的预后更差。

10. CAR-T细胞受者的急性器官功能障碍

病例摘要5:

一名58岁男性,患有难治性弥漫大B细胞淋巴瘤,在R-CHOP和挽救治疗失败后接受CD19 CAR-T细胞治疗。第3天患者出现低热(38.5°C),C反应蛋白轻度升高。第5天病情恶化,出现高热(40°C)、心动过速和需要血管活性药物支持的低血压。实验室检查显示铁蛋白水平为12000 ng/mL,IL-6升高。诊断为3级CRS,并接受托珠单抗治疗,随后被转移到ICU。第6天出现神经功能恶化,表现为嗜睡、意识模糊和间歇性言语困难,而CT成像未显示颅内异常,诊断为3级ICANS,并接受地塞米松治疗。支持治疗包括液体复苏、血管活性药物、氧疗和感染预防。由于症状没有改善,又加用anakinra。患者在第10天逐渐恢复神经功能,逐渐减少类固醇和anakinra的使用。患者转回肿瘤科病房接受进一步治疗。随后的重新分期检查显示完全缓解。

在ICU中有效管理CRS和ICANS需要早期识别、排除感染、及时启动针对性治疗(如CRS使用托珠单抗,ICANS使用皮质类固醇)以及支持治疗,以防止多器官功能障碍。为了优化预后,密切监测炎症标志物、器官功能和神经状态是必不可少的,同时还需要进行感染预防和多学科管理。重要的是,目前仍存在一些挑战,包括缺乏可靠的区分CRS和脓毒症的标准,在ICANS中越来越多地使用anakinra等新疗法(尽管证据有限),以及在管理相关毒性的同时保持CAR-T细胞功能和扩增的特殊挑战(有时是相互矛盾的目标)。

11. 心脏毒性

病例摘要6

一名50岁男性,患有糖尿病、高脂血症和弥漫大B细胞淋巴瘤,在入院前两天出现进行性呼吸困难和下肢水肿。到达医院时出现低氧血症,需要高流量鼻导管吸氧,心电图显示弥漫性ST段抬高,肌钙蛋白和前脑钠肽(pro-BNP)水平升高,床旁超声心动图显示射血分数严重降低(20%)。紧急心脏导管化检查未发现缺血性表现,且感染性检查结果为阴性,强烈提示为免疫检查点抑制剂相关心肌炎,该诊断得到了患者近期曾使用帕博利珠单抗(PD-1抑制剂)的支持。及时开始大剂量皮质类固醇治疗,这是治疗该病的基石。尽管如此,患者病情迅速恶化,出现心源性休克、心房颤动、肾功能和呼吸衰竭,以及难治性心室性心动过速。作为二线治疗,使用了静脉注射免疫球蛋白(IVIG),但多器官功能障碍的进展已不可逆转,尽管进行了复苏努力,患者最终因心搏骤停而死亡。

该病例突显了免疫检查点抑制剂(ICI)相关心肌炎的毁灭性风险,这是一种罕见但危及生命的并发症,与帕博利珠单抗有关。诊断该疾病具有挑战性,因为它需要排除其他常见病因,如急性冠状动脉综合征和感染性心肌炎。尽管心脏活检仍然是诊断的金标准,但在临床高度怀疑的情况下,不应延迟治疗。对于对类固醇无反应的病例,使用皮质类固醇和额外的免疫调节剂(如IVIG或更新的疗法,如麦考酚酯或英夫利昔单抗)的组合可能会改善预后。然而预后仍然不佳,尤其是在以暴发性心肌炎为表现、伴有心律失常和多器官衰竭的患者中。该病例还强调了多学科方法的重要性,需要重症医学科医生、心脏病学家、血液学家和风湿病学家之间的密切合作,以优化治疗。展望未来,迫切需要预测性生物标志物和标准化治疗方案,以改善ICI相关心肌炎的早期检测和指导治疗,以及识别和降低易感患者风险的策略。尽管存在挑战,及时干预仍然是改善这种毁灭性疾病的最佳希望。

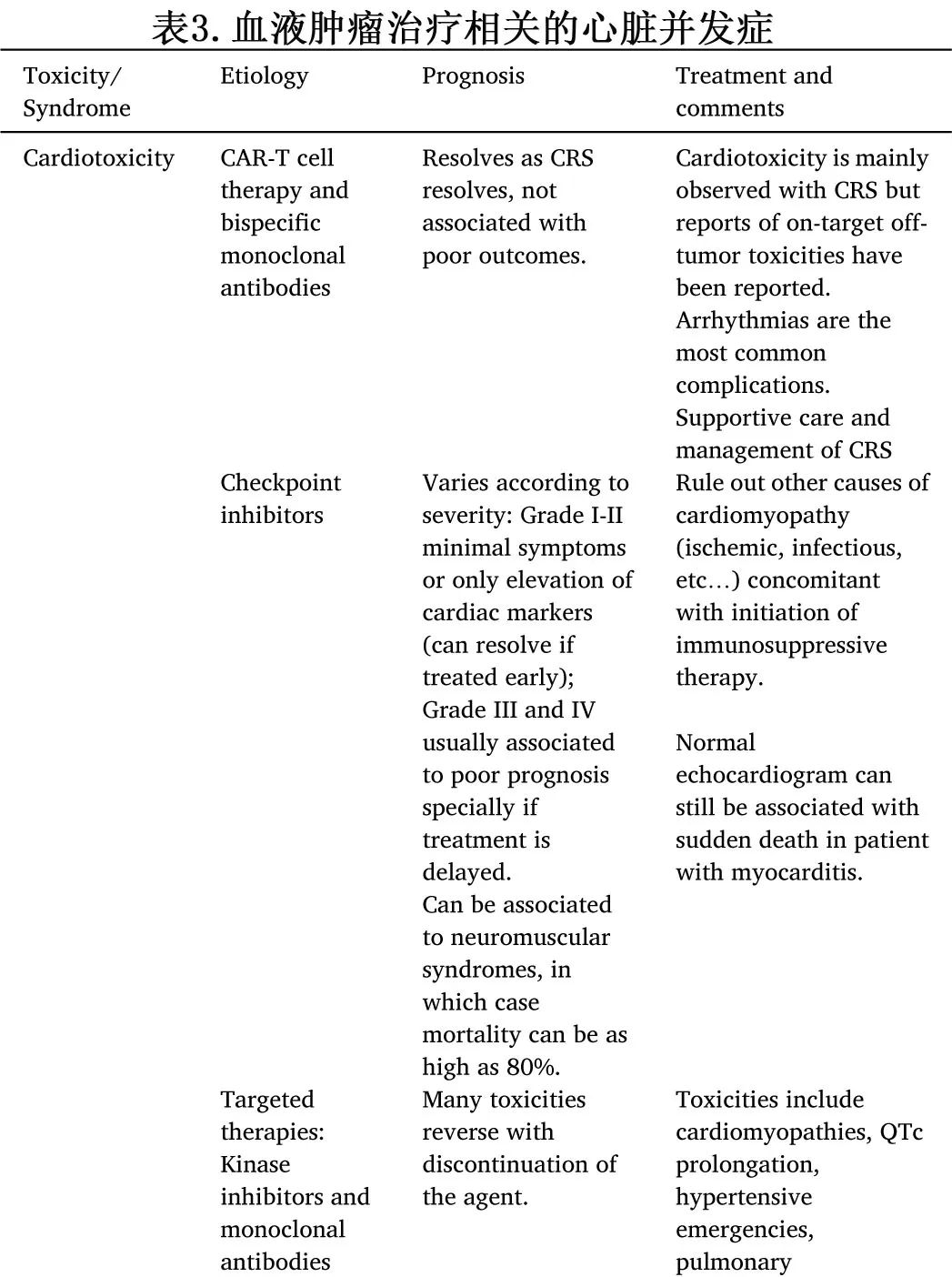

与蒽环类药物或新癌症疗法相关的心脏毒性预后可能差异显著。排除其他常见原因(如感染性并发症和缺血)的干预措施很重要,同时应停止使用相关药物并进行相应治疗(表3)。与细胞疗法和双特异性单克隆抗体(BiTES)相关的心脏毒性包括CRS背景下的心律失常和心肌病;这些毒性随着CRS的改善而缓解,且不与不良预后相关。与靶向治疗(激酶抑制剂和单克隆抗体)相关的心脏毒性包括QT间期延长、心房颤动和其他心律失常、高血压(HTN)、肺动脉高压和心肌病;治疗为支持性,且在停止治疗后毒性通常可逆。Menin抑制剂是一种阻断menin与KMT2A或NPM1相互作用的靶向药物,可引起分化综合征,多达20%的患者可能出现心包积液;与CRS一样,如果分化综合征改善,心脏毒性也应缓解。许多患者即使出现这些毒性也可以继续治疗。ICI可引起心肌炎、心包炎和心律失常,需紧急忌治疗,即使是无症状的患者,因为如果延迟治疗,死亡率可能很高。对于1级心肌炎患者,在密切监测下可以重新开始使用ICI。在讨论新的癌症疗法引起的心脏毒性的预后时,不应仅限于毒性的严重程度,还应考虑其可逆性以及患者接受进一步治疗的能力。

危急病症的诊断与管理

转入ICU

随着老年血液系统恶性肿瘤患者进入ICU的人数不断增加,也反映出患者群体的变化:他们合并症更多,但整体健康状况相对较好。当患者出现急性器官功能障碍时,建议将其收入ICU。由于临床评估和生理评分存在局限性,分诊决策不应仅以此为依据。在评估患者时,除了器官功能障碍的数量和严重程度外,更应优先考虑能够评估整体健康状况和合并症负担的验证评分,而非单纯依据年龄。此外,患者是否适合接受抗癌治疗比恶性肿瘤本身的特征更具决定性意义。关于ICU收治的最佳时机仍存在争议,虽然延迟收治与更高的死亡率相关,但早期收治的获益仍有争议。重症医学科医生与血液科医生之间的密切协作对于避免延误以及在非工作时间做出知情决策至关重要。最后,近期的医学进展已改善了异基因造血干细胞移植患者在ICU中的预后。

ICU中靶向药物的使用

目前已有超过40种靶向药物被批准用于临床。值得注意的是,NTRK融合抑制剂和PD-1拮抗剂的批准仅基于其生物学功能,而与肿瘤的起源无关,这在临床领域引发了重大变革。诊断方法包括针对已知单个突变的靶向分析,或使用基因panel、全外显子组/全基因组测序。

这一发展趋势持续加速,并为ICU带来了诸多挑战。靶向药物的适应症只能基于相对较新的组织学结果,而使用基因panel诊断则需要时间。因此,为了提供相关的分子信息,可能需要在患者仍处于重症监护状态下进行活检,而这些患者往往伴有血小板减少、凝血障碍、有创通气等不利条件。诊断的执行和结果的解读需要正式的资质认证和实际操作经验。因此,这种治疗方式只能在大型医疗中心或与这些中心合作的情况下提供。如今,虚拟分子肿瘤委员会可以提供远程会诊,无需转移患者。

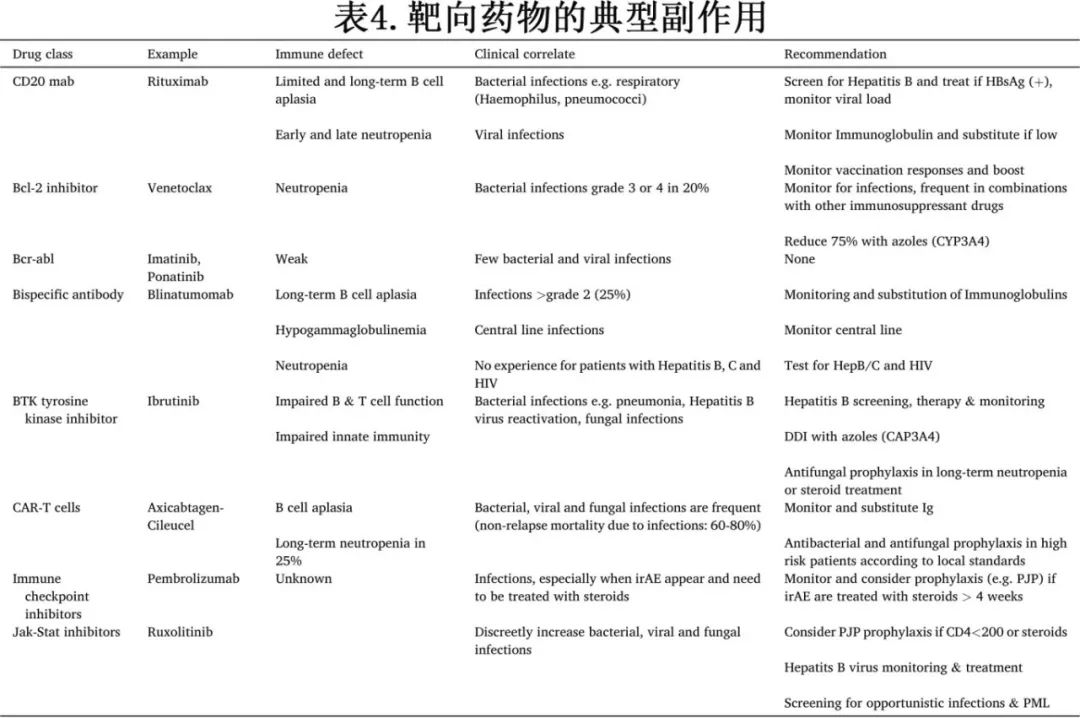

尽管这些药物视为个性化和靶向治疗,但也存在类别特异性的off-target毒性,例如房颤(如伊布替尼)、QT间期延长(如midostaurin)、肿瘤溶解综合征(如抗体药物、维奈克拉)、自身免疫反应(如免疫检查点抑制剂)、以及CRS、ICANS和免疫效应细胞相关血液毒性(ICAHT,如CAR-T细胞、双特异性抗体)。这些副作用在有经验的多学科团队管理下可以早期识别并有效处理。虽然上述毒性是特定药物类别所特有的,但继发性免疫缺陷在大多数靶向治疗中都很常见(表4)。

血液病患者的血液制品输注

治疗血液系统恶性肿瘤常常会导致贫血和血小板减少,加上营养缺乏、严重炎症和骨髓浸润等因素,这些患者本身就有较高的贫血风险。尽管在一般重症人群中,大量临床试验已证明限制性红细胞(RBC)输注策略(以血红蛋白7 g/dL为阈值)是安全的,但尚未有专门研究评估重症血液病患者的输血策略。尽管“拯救脓毒症运动”支持限制性输血策略,但近期在重症癌症患者(不包括血液系统恶性肿瘤患者)中的研究表明,更宽松的RBC输注策略可能带来更多获益。在ICU之外,一项涉及300名接受造血干细胞移植(HSCT)的血液病患者的随机对照试验(RCT)发现,限制性与宽松性RBC输注策略在临床结局上无显著差异,而限制性策略减少了输注次数。

在血小板输注阈值方面,多项RCT一致表明,仅在出血时进行血小板输注(治疗性输注)相比预防性输注(阈值为10×10⁹/L)具有更高的出血风险。在非ICU患者中,将阈值提高至10×10⁹/L以上并未显示出降低出血率的效果。美国临床肿瘤学会和英国血液学学会的指南建议,在接受积极抗癌治疗或进行HSCT的患者中,当血小板计数低于10×10⁹/L时应进行预防性输注。对于重症血液病患者,他们常常伴有额外的出血风险因素,如活动性感染、脓毒症、严重黏膜炎或血小板计数快速下降,因此考虑将输注阈值提高至10–20×10⁹/L可能是审慎的做法。这些调整在该患者群体中尤为重要,因为这些风险因素在ICU中非常常见。对于急性早幼粒细胞白血病(APL)患者,应考虑更高的血小板输注阈值。

死亡率的风险因素

很多血液肿瘤已经成为慢性病,随着新疗法的出现,患者的生存期延长,但也更容易出现以往未曾观察到的新并发症或病情失代偿。转入ICU的最常见原因包括:1.非特异性但在血液系统恶性肿瘤中常见的并发症,如脓毒症和呼吸衰竭。尽管这些并发症的预后随时间有所改善,但仍较差;2.血液系统恶性肿瘤特有的并发症;3.免疫靶向治疗相关并发症(如免疫检查点抑制剂或CAR-T细胞治疗);4.造血干细胞移植后慢性GVHD的晚期效应(如继发肿瘤);5.与基础疾病相关的并发症(如慢性阻塞性肺病急性加重)。

血液病患者的死亡风险因素涉及患者自身、治疗团队和环境三方面:患者因素包括年龄、合并症、虚弱程度、病情严重程度评分、抢救意愿(code status);护理团队因素包括熟悉血液病患者和血液科医生的可用性,包括更广泛的多学科团队(例如,临床药剂师或输血专家);环境因素包括是否有结构化的院前急救系统、早期识别与由专门培训的快速反应团队实施的早期救治、床位可用性、早期ICU收治、明确诊断,以及远程医疗的使用(如重症远程护理项目),还有与患者及其家属持续进行的治疗目标讨论。一些特定治疗(如氨基糖苷类抗生素、集落刺激因子、体外循环)仍在研究中。治疗的重点不应仅限于死亡率(如30天死亡率),而应关注基础恶性肿瘤的治愈和生活质量(如能否自行回家)

限时试验(Time-limited trials, TLT)

由于难以判断危重病情是否可逆以及患者的真实意愿,识别哪些患者将从生命支持治疗(LST)中获益可能具有挑战性。为此,ICU限时试验(TLT)被提出,用于应对这种不确定性,避免仓促做出负担沉重且不恰当的紧急决策,同时也避免维持过度治疗,这不仅影响患者,也影响其家属和照护者。

协作与沟通是TLT的两大基石。 应由多学科团队(至少包括重症医学科医生和血液科医生)共同讨论,明确TLT的具体方式,包括:根据患者意愿确定可接受的生命支持治疗;TLT的持续时间;评估治疗反应的标准;试验结束后可能做出的决策。TLT计划应与患者本人(如有可能)和/或其代理人以及所有照护者共享。应定期召开会议,根据患者病情变化重新评估治疗目标。例如,若出现新的器官功能衰竭,其预后往往比最初的单一器官衰竭更差,应据此指导决策。ICU试验的最佳持续时间取决于多种因素(如患者的虚弱程度、器官衰竭的严重程度和病因、预期治疗反应时间),应个体化。

设定更现实的治疗目标,保持希望,同时避免不必要的痛苦

随着对患有血液系统恶性肿瘤的重症患者治疗手段的进步,患者及其家属进入ICU时常常带着对强化治疗的高度期望和希望。然而他们也可能经历恐惧和不确定性,这种情绪在短期内或长期内都可能令人痛苦,甚至造成创伤。患者、家属和临床医生都希望提供与患者目标一致的重症治疗,但可能未能进行充分沟通以实现目标一致性。为了确立有意义的护理目标,沟通框架必须是相互交流,在这种交流中,患者或其代理人可以阐明患者的核心健康相关价值,而跨专业/跨学科团队提供临床专业知识和同理心作为共同决策的背景。当询问患者“你希望什么?”时,讨论可能会特别丰富、有启发性且富有成效,但仅此一问可能不够,还应引导患者提出既有可能实现又值得追求的目标。了了解患者作为一个人的真实情况,以及对这位独特个体而言最重要的事情,是开展以人为本的沟通、护理和决策的基础,这能肯定患者的人格,带来切实的希望,最大限度地合理利用重症监护资源,同时减少患者、其亲人以及医护人员的痛苦。ICU 存活者与未曾转入 ICU 或非血液学重症患者可获得相同的生活质量,这一发现为这些患者的 ICU 管理提供了新的视角。

临终关怀与症状管理

ICU患者常常经历许多由疾病或ICU治疗和操作引起的不良症状,如疼痛、口渴、焦虑、疲劳和呼吸困难,多年前就已识别这些症状负担的高风险患者,但该问题至今仍然存在。在患有血液系统恶性肿瘤的重症患者中,已识别出多种症状,包括疼痛和呼吸困难。近期重症医学领域的组织性倡议强调,应关注晚期疾病患者的症状评估,系统性的症状评估是进行有针对性症状管理的前提。针对特定症状或不适的干预措施可改善ICU患者的多种不适,并降低幸存者创伤后应激障碍的发生率。尽管目前已识别出缓解疼痛、呼吸困难和口渴的方法,但仍需继续探索减轻这些症状以及其他ICU患者症状的方法。

感染的管理

免疫防御与免疫缺陷患者的感染类型

在ICU中,对血液病患者疑似感染的诊断和管理方法根本上取决于免疫抑制的类型和程度,而这又因基础血液病和既往治疗的不同而存在显著差异。这些患者特别容易感染,但他们是一个异质性群体,其面临的病原体风险由其免疫缺陷决定。

对于短期中性粒细胞减少(少于7天)的患者,主要面临细菌感染的风险;长期中性粒细胞减少常见于急性髓系白血病诱导治疗后,易使患者发生侵袭性真菌感染,如曲霉属或毛霉目真菌感染。体液免疫受损,如脾切除或低丙种球蛋白血症(如多发性骨髓瘤,尤其是接受双特异性抗体治疗后),会增加患者对荚膜细菌(如肺炎链球菌)感染的易感性,这些感染可能危及生命。

T细胞缺陷常与淋巴系统恶性肿瘤或涉及T细胞清除的治疗(如氟达拉滨)相关,这类患者发生真菌感染(如肺孢子菌或隐球菌)以及疱疹病毒(包括巨细胞病毒和单纯疱疹病毒)感染的风险增加。单核细胞和巨噬细胞功能障碍,如毛细胞白血病,会使患者易发生细胞内病原体感染,如分枝杆菌和军团菌。此外,使用新型疗法如布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂伊布替尼,与侵袭性真菌感染风险增加相关,特别是在同时使用类固醇治疗的情况下脑曲霉病的风险较高。

抗生素管理

在重症血液病患者中,尤其是中性粒细胞减少或多发性骨髓瘤伴低丙种球蛋白血症患者,细菌感染与死亡率有较高关联。及时启动抗生素治疗至关重要,因为在发现器官功能障碍后,即使延迟1小时开始适当治疗,也会使中性粒细胞减少患者的调整后死亡率增加十倍。这种紧迫性即使在临床表现类似脓毒症的情况下(如CRS)也同样重要,因为这一人群中细菌感染的发病率和严重程度都很高。

经验性抗生素治疗应首选对铜绿假单胞菌有活性的β-内酰胺类抗生素。对于脓毒症或脓毒性休克患者,建议加用对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)有效的药物,如糖肽类、达托霉素或利奈唑胺。尽管联合使用氨基糖苷类抗生素在许多中心仍是重症患者的标准做法,但其获益和耐受性仍存在争议。这种经验性广谱抗生素治疗应根据临床和微生物学结果迅速评估并降阶梯。糖肽类、达托霉素或利奈唑胺通常可作为非ICU患者的二线治疗,或在无耐药金黄色葡萄球菌或β溶血性链球菌感染证据的患者中于第三天停用。氨基糖苷类通常在获得微生物学证据后停用,或在无证据的情况下于第三天停用。一旦获得微生物学结果并指导治疗,初始β-内酰胺类药物的降阶梯是安全的。

对于无器官功能障碍或临床确诊感染的中性粒细胞减少患者,若持续无发热三天,可考虑停用经验性抗生素。但该方法尚未在重症患者中进行验证;在这些患者中,抗生素通常需在整个中性粒细胞减少期间使用。对于确诊感染的患者,抗生素通常持续使用至标准疗程结束且中性粒细胞减少恢复。在无明确感染证据的情况下,抗生素通常在中性粒细胞恢复后的第二天停用。目前的研究旨在明确降阶梯策略的影响以及氨基糖苷类在重症中性粒细胞减少患者中的作用,未来研究还需评估在这一高危人群中早期停用抗生素的可行性和安全性。这些努力将有助于优化抗生素管理,同时确保重症血液病患者获得最佳预后。

侵袭性真菌感染

在免疫功能低下的重症患者中,侵袭性真菌感染是重大挑战,其驱动因素之一在于抗生素的过度使用,会破坏微生物群,导致菌群失调和继发感染。这种生态失衡导致了非白色念珠菌血症的增加,这类感染通常对常规抗真菌药物耐药,会增加治疗难度。先进的分子诊断技术,如下一代测序和基于聚合酶链反应(PCR)的检测方法,能够实现快速、精准的病原体识别,有助于早期发现和治疗。与此同时,新型抗真菌药物(如新一代唑类药物和棘白菌素类)正在扩展治疗选择,应对耐药问题,并改善治疗效果,尤其是在普遍开展抗曲霉预防的背景下。

抗菌药物管理

在免疫抑制患者中,抗菌药物管理面临更大挑战,因为他们更容易发生机会性感染。在这一人群中,广谱抗生素和经验性抗真菌治疗的过度使用不仅促进耐药性产生,还增加突破性感染和毒性的风险。有效的抗菌药物管理项目需要采取个体化策略,强调早期、积极的诊断手段,并结合精准医学来指导治疗。先进的分子诊断工具,如T2Candida panel(T2磁共振技术)和β-D-葡聚糖检测,有助于早期发现感染,从而实现靶向抗真菌治疗,减少不必要的药物暴露。此外,新型抗真菌药物如异氟康唑和脂质体两性霉素B在应对耐药模式和改善高风险患者预后方面显示出良好前景。多学科协作对于将这些进展整合到临床实践中至关重要,有助于在免疫抑制重症患者中实现IFI的最佳管理,同时平衡治疗的风险与收益。

机会性感染

血液病患者发生机会性感染的主要风险因素为损害T细胞免疫的治疗,如糖皮质激素、急性淋巴细胞白血病治疗方案,以及HSCT。既往是否暴露于该微生物以及是否采取预防措施,是影响感染发生的最关键因素。

肺孢子菌肺炎(PjP) 是导致急性呼吸衰竭的重要原因,在转入ICU的血液病患者中发生率高达12%,死亡率可达50%。非侵入性诊断策略的进步,如在诱导痰中检测到阳性定量PCR联合血清(1,3)-β-D-葡聚糖水平升高,已减少对支气管镜的依赖,从而降低了操作相关并发症。

抗病毒预防措施的引入,包括用于单纯疱疹病毒的阿昔洛韦,以及用于CMV血清阳性HSCT受者的莱特莫韦,显著降低了病毒再激活的发生率。但病毒再激活在ICU中仍较常见,并可能导致严重的器官疾病。CMV肺炎是重症血液病患者中最常见的CMV相关终末器官疾病,死亡率高。其他病毒如腺病毒和人类疱疹病毒6型(HHV6)尚无明确的预防措施,HHV6是异基因HSCT受者脑炎的主要原因,可能进展为多器官受累,导致患者的管理更加复杂。

较不常见的机会性感染,如弓形虫病和分枝杆菌感染(包括结核病和非结核分枝杆菌感染),也带来了额外的诊断和治疗挑战。这些感染尤其棘手,因为可能存在药物相互作用,并且需要长期、复杂的治疗方案。这些机会性感染共同强调了强有力的预防策略、早期诊断和个体化管理的重要性,以改善重症血液病患者的预后。

脓毒症管理的通用和特定指南带来的启示

由于多种免疫功能障碍,包括治疗相关中性粒细胞减少、淋巴细胞减少以及T细胞和B细胞功能受损,治疗患者面临严重感染的显著风险。脓毒症和脓毒性休克是该人群的主要死亡原因之一。癌症治疗种类繁多,其对免疫系统的影响可能导致非典型的感染反应和独特的脓毒症过程,因此早期识别不明确或非特异性的临床症状至关重要。及时识别和干预对于确保及时治疗至关重要,因为加强脓毒症护理有可能降低与肿瘤治疗相关的死亡率。

癌症患者的脓毒性休克管理应遵循基于证据的脓毒症和脓毒性休克标准指南,强调早期复苏、感染源控制和适当的抗菌治疗的重要性。对于患有脓毒症的肿瘤患者,及时转入ICU尤为关键,因为延迟与更差的预后相关。关于ICU收治的决策应超越僵化的、预先设定的标准,因为这些标准在不同机构、文化背景和国家之间可能存在很大差异。相反,推荐采用更灵活、以患者为中心的方法,考虑个体的临床状况、预后和治疗目标,以优化这一脆弱人群的预后。

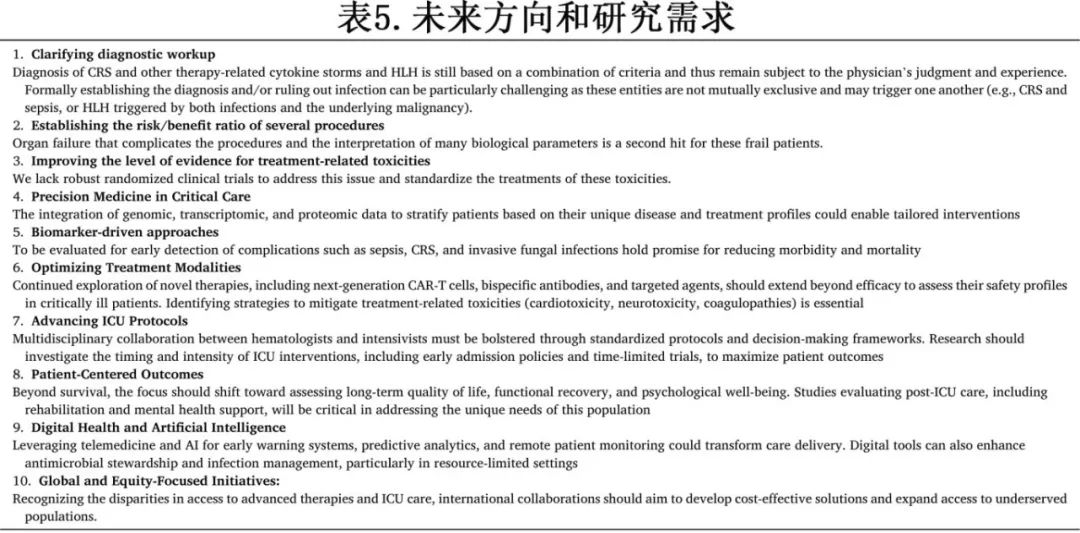

未来方向与研究需求

重症医学与血液系统恶性肿瘤的交叉领域需要持续创新,以应对现有挑战并改善预后。未来研究应优先考虑表5中详述的几个关键领域。未来研究必须采用多学科方法,确保血液学、肿瘤学和重症医学的进展得到整合,以全面改善患者预后。

总结

血液系统恶性肿瘤患者的重症管理已取得显著进展,为改善生存率和生活质量提供了新的机会,但也带来了复杂性,需要细致入微且多学科协作的治疗。本文强调了血液系统恶性肿瘤的流行病学变化,强调早期ICU收治、个体化治疗策略和医疗团队间有效协作的关键作用。管理并发症(包括感染、凝血病和器官功能障碍)的挑战因创新疗法(如CAR-T细胞和双特异性抗体)的日益普及而加剧。

展望未来,精准医学、数字健康工具和以患者为中心的护理框架的整合将是推动该领域发展的关键。同时,研究工作必须解决知识空白、优化资源利用,并确保公平获得挽救生命的干预措施。最终,目标依然明确:不仅要延长生存期,还要维护患者的尊严、自主性和生活质量。通过汲取过去的经验教训并拥抱未来的可能性,血液系统恶性肿瘤的重症护理可以继续发展成为创新与关怀的典范。

实践要点

-

血液系统恶性肿瘤患者转入ICU的人数正在上升。

-

主要驱动因素包括呼吸衰竭、感染、脓毒症和治疗毒性。

-

复杂病例(如白血病浸润、肿瘤溶解综合征、机会性感染)增加了ICU的需求。

-

新疗法(CAR-T、双特异性抗体、检查点抑制剂)前景广阔,但也带来毒性风险。

-

生存率正在提高。

-

早期ICU收治、团队协作和精准医学可改善预后。

-

需要更明确的指导方针,以规范限时试验和目标导向医疗。

研究议程

-

重症医学中的精准医学:整合基因组、转录组和蛋白质组数据,根据患者独特的疾病和治疗特征进行分层,可为重症血液病患者提供个体化干预。

-

生物标志物驱动的方法:评估用于早期检测并发症(如脓毒症、CRS和侵袭性真菌感染)的生物标志物驱动方法,有望降低发病率和死亡率。

-

优化治疗方式:继续探索新疗法,包括下一代CAR-T细胞、双特异性抗体和靶向药物,应超越疗效评估,评估其在重症患者中的安全性。识别减轻治疗相关毒性(包括心脏毒性、神经毒性和凝血病)的策略至关重要。

-

推进ICU方案:通过标准化协议和决策框架加强血液科医生与重症医生之间的多学科协作。研究应探索ICU干预的时机和强度,包括早期收治政策和限时试验,以最大化患者预后。

-

以患者为中心的结局:除了生存率,重点应转向评估长期生活质量、功能恢复和心理健康。评估ICU后护理(包括康复和心理健康支持)的研究对于解决这一人群的独特需求至关重要。

-

数字健康与人工智能:利用远程医疗和人工智能进行早期预警系统、预测分析和远程患者监测,可以改变护理服务的提供方式。数字工具还可以加强抗菌药物管理和感染控制,特别是在资源有限的环境中。

-

全球与公平导向的倡议:获得先进疗法和ICU护理方面存在差异,国际协作应致力于开发具有成本效益的解决方案,并扩大服务不足人群的覆盖范围。

参考文献

Elie Azoulay et al., Blood Reviews, https://doi.org/10.1016/j.blre.2025.101306

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#血液系统恶性肿瘤#

1 举报