Nature:曾木圣/钟茜团队发现EBV感染“钥匙”——R9AP受体,或开启病毒攻防新篇章

2025-06-24 梅斯小智 MedSci原创 发表于威斯康星

R9AP的生物学特性、在人体组织中的表达情况、以及潜在的副作用和安全性,还需要进一步验证。临床应用的路途尚远,但其意义已毋庸置疑。

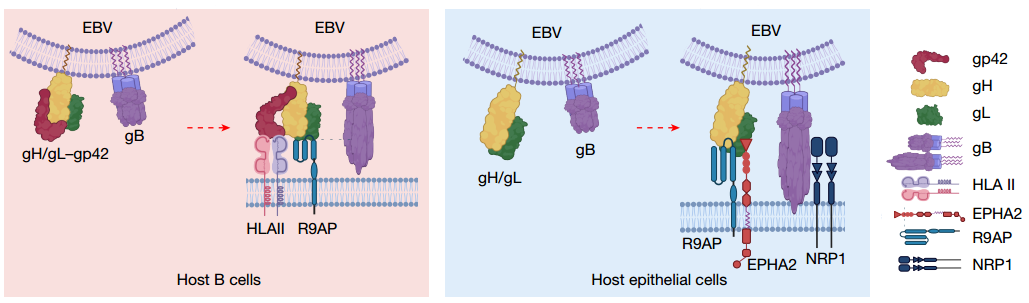

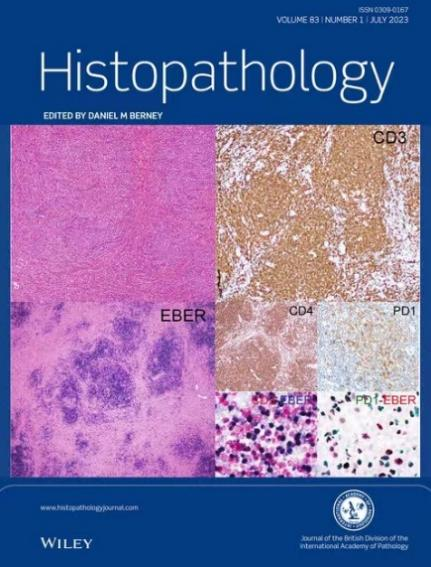

近年来,随着对病毒学与免疫学研究的深入,Epstein-Barr Virus(EBV)作为一种具有高度致瘤潜力的γ疱疹病毒,逐渐成为全球医学界关注的焦点。EBV的持续感染率高达90%以上,虽绝大多数携带者终生无明显症状,但其潜在的危害却不容忽视。它不仅与传染性单核细胞增多症(“单核细胞增多症”)密切相关,还与多种自身免疫性疾病、以及多种B细胞瘤和上皮细胞的恶性肿瘤密不可分。每年因EBV引起的癌症案例高达20万例,其中包括伯基特淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤、鼻咽癌和胃癌等。 一、EBV感染机制:旅途中的“复杂迷宫” 理解EBV感染的机制,是研究病毒致病性和开发疫苗的基础。EBV的感染过程极其复杂,尤其是在宿主细胞的选择和侵入路径上存在明显差异。 在B细胞中,EBV的主要进入方式依赖于病毒糖蛋白gp350与补体受体2型(CR2,也称CD21)或CD35的结合。此复合物的结合触发一系列信号传导,促使病毒膜与宿主细胞膜融合,病毒粒子得以侵入。这一过程还依赖gH/gL和gB两个核心融合蛋白的协同作用。此外,病毒的gp42蛋白在B细胞的感染中扮演着关键角色,它通过与人类白细胞抗原(HLA)II类结合,激活

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#EBV# #疱疹病毒# #R9AP受体#

14 举报