多替拉韦 vs 蛋白酶抑制剂:儿童 HIV 二线治疗谁更优?NEJM 研究给出答案

17小时前 MedSci原创 MedSci原创 发表于上海

这项研究的发现有望改变当前非洲儿童 HIV 治疗的临床实践,推动二线治疗方案的优化,从而进一步改善非洲儿童 HIV 感染者的治疗效果和预后。

艾滋病,全称是获得性免疫缺陷综合征,是由人类免疫缺陷病毒(HIV)感染引起的疾病。HIV是一种RNA逆转录病毒,一旦感染,会攻击机体的免疫系统,造成进行性的免疫缺陷。HIV最主要的传播途径是性传播、血液传播、母婴传播。婴幼儿、儿童发生HIV感染最主要是通过母婴传播方式,如宫内感染、分娩时感染或哺乳经乳汁感染。部分患儿可通过输入被病毒污染的血液或血液制品、性虐待等感染。

由于儿童生理特点和药物代谢的特殊性,并非所有适用于成人的二线治疗药物都能直接应用于儿童群体,二线抗逆转录病毒治疗(ART)的选择极为有限。这一现实困境促使相关科学家们寻找更有效且安全的治疗方案,以改善这一特定人群的治疗效果和生活质量。近期,发表在顶刊NEJM期刊上的一项题为“Second-Line Antiretroviral Therapy for Children Living with HIV in Africa”的研究,旨在探索适合非洲儿童的新型二线 ART 方案。

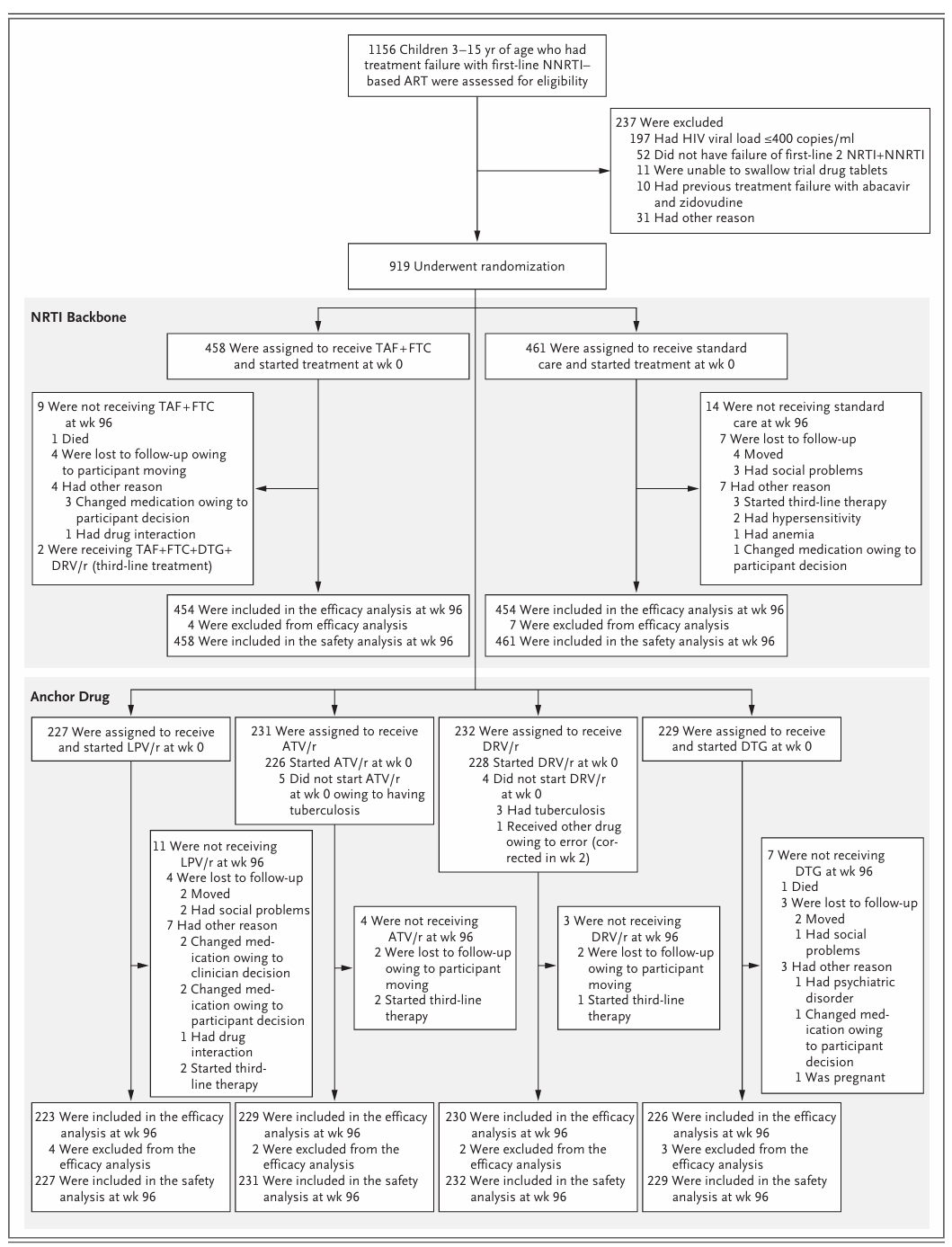

这项研究采用了开放标签、2-by-4 因子设计的试验方案,这种复杂的设计允许研究者同时评估多种药物组合对治疗效果的影响。研究核心目标是对比两种儿童二线ART治疗方案的疗效与安全性。其一,旨在比较以丙酚替诺福韦(TAF)-富马酸恩曲他滨(FTC)为明星药物的治疗方案与传统的标准治疗方案(即以阿巴卡韦或齐多夫定联合拉米夫定的治疗方案)在儿童群体中的表现差异。其二,研究还致力于评估新型整合酶抑制剂多替拉韦(DTG)与多种蛋白酶抑制剂(包括利托那韦增效的达芦那韦、阿扎那韦和洛匹那韦)作为锚定药物时的疗效优劣,从而为临床医生提供更具针对性和有效性的治疗选择依据,最终改善非洲儿童 HIV 治疗的总体效果。

研究人员共收纳了919 名儿童,按照随机原则被分入不同的治疗组别:其中 458 名儿童接受了以 TAF-FTC 为主的治疗方案,而另外 461 名儿童则接受了标准治疗方案。在研究中,除了使用不同的主要药物治疗外,锚定药物也分为四组:多替拉韦、利托那韦增效的达芦那韦、阿扎那韦和洛匹那韦。研究的主要疗效终点设定为 96 周时儿童体内病毒载量低于 400 拷贝 / 毫升。为了准确评估治疗效果,研究人员在基线时对儿童的病毒载量等关键指标进行了详细测量,并在后续 96 周的研究期间持续跟踪观察。

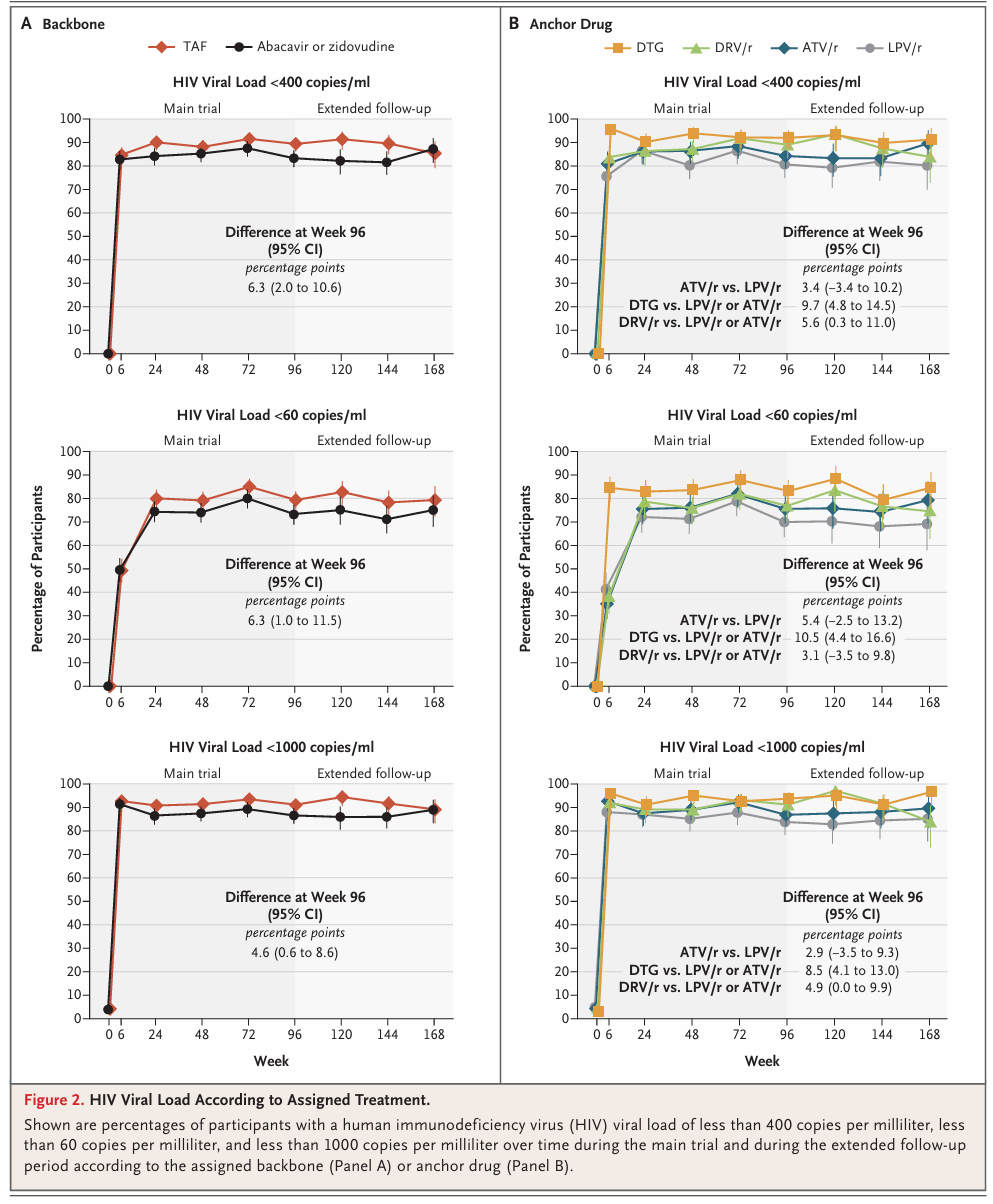

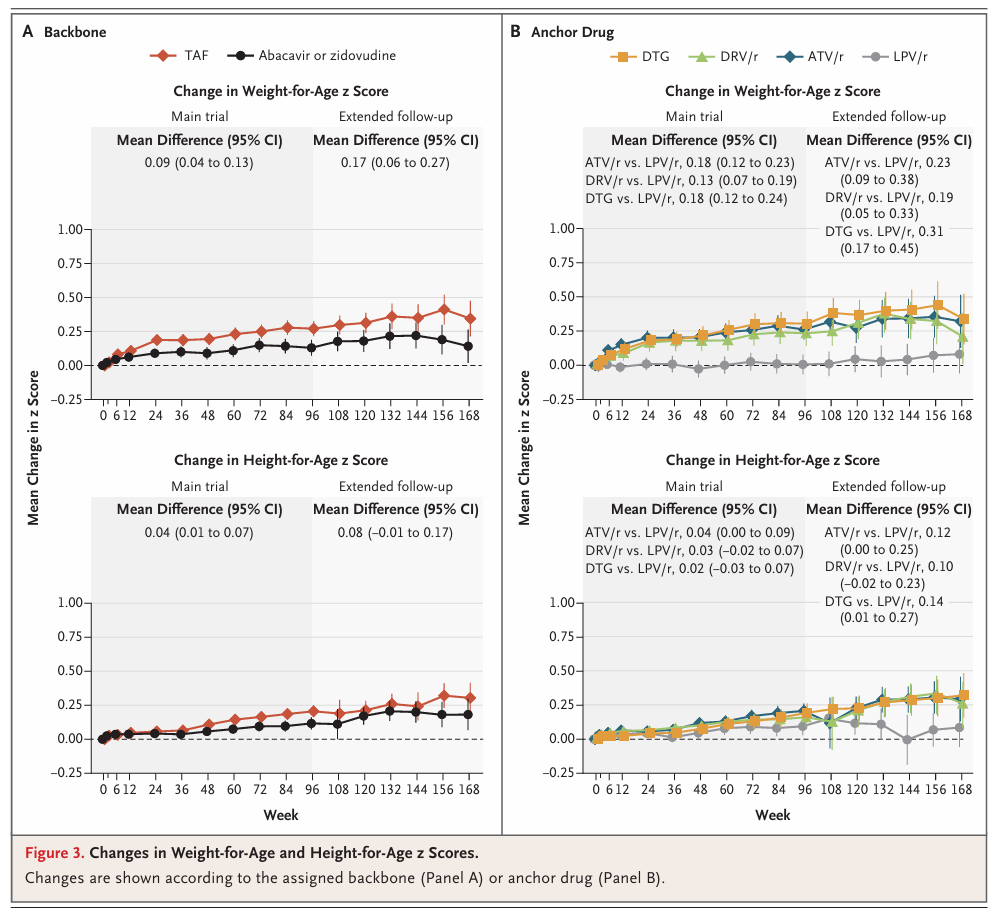

结果显示,在 96 周时,TAF-FTC 组在病毒抑制方面表现出了显著优势。与接受标准治疗的儿童相比,TAF-FTC 组中病毒载量低于 400 拷贝 / 毫升的儿童比例更高,两组间的调整差异达到了 6.3 个百分点(95% 置信区间为 2.0 至 10.6,P = 0.004),这一结果具有统计学意义,表明 TAF-FTC 作为二线治疗方案在提高病毒抑制率方面优于传统标准治疗。同时,多替拉韦组也显示出优于蛋白酶抑制剂组合(利托那韦增效的达芦那韦、阿扎那韦、洛匹那韦)的疗效,其调整后的差异为 9.7 个百分点(95% 置信区间为 4.8 至 14.5,P < 0.001)。

然而,利托那韦增效的达芦那韦组与蛋白酶抑制剂组合相比,其调整差异为 5.6 个百分点(95% 置信区间为 0.3 至 11.0,P = 0.04),未达到预设的 P = 0.03 阈值,意味着其在统计学意义上并未显著优于蛋白酶抑制剂组合。而利托那韦增效的阿扎那韦与利托那韦增效的洛匹那韦在疗效上则显示出非劣性。在整个研究期间,只有一名儿童死亡,共有 29 名(3.2%)儿童出现了严重不良事件,但各治疗组之间在不良事件的发生率上并无显著差异。

综上所述,本研究结果为非洲儿童的二线ART治疗提供了重要的循证医学依据。研究证实,含 TAF-FTC 的二线 ART 方案在儿童群体中具有良好的疗效和安全性,能够有效提高病毒抑制率,且未发现明显的安全性问题。同时,多替拉韦作为锚定药物,相较于传统的蛋白酶抑制剂组合,展现出了更优的治疗效果,为儿童二线治疗提供了新的、更有效的药物选择。利托那韦增效的达芦那韦虽然也表现出一定的疗效,但在统计学意义上未达到显著优于蛋白酶抑制剂组合的标准。

尽管如此,其在临床上仍可能具有一定的应用价值,尤其是在无法使用多替拉韦的情况下。此外,利托那韦增效的阿扎那韦与利托那韦增效的洛匹那韦在疗效上的非劣性结果,也为临床医生在选择二线治疗方案时提供了更多参考。总体而言,这项研究的发现有望改变当前非洲儿童 HIV 治疗的临床实践,推动二线治疗方案的优化,从而进一步改善非洲儿童 HIV 感染者的治疗效果和预后。

原始出处

Victor Musiime, Ph.D., Mutsa Bwakura-Dangarembizi, Ph.D. et al.Second-Line Antiretroviral Therapy for Children Living with HIV in Africa.May 14, 2025 N Engl J Med 2025;392:1917-1932 DOI: 10.1056/NEJMoa2404597

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#HIV# #二线治疗# #蛋白酶抑制剂# #多替拉韦#

4