医疗机构罕见病药学服务专家共识(2025)

14小时前 协和医学杂志 协和医学杂志 发表于上海

本共识中的罕见病药学服务是指药师提供的以提高罕见病患者生活质量为目的,以合理药物治疗为中心的相关服务。

罕见病不仅是重要的医学和公共卫生挑战,也是亟待解决的社会保障问题。全球目前已知的罕见病超7000种,累计影响人群高达(2.6~4.5)亿,但仅有约5%的罕见病存在有效治疗方法[1]。

中国已报道的罕见病数量约1400余种,患者群体规模突破了2000万[2],防治形势尤为严峻。从药物可及性来看,截至2024年9月30日,美国上市的罕见病药物为769种,欧盟上市的罕见病药物仅216种。来自法国[3]、加拿大[4]的调查及一项2020年基于欧亚12个国家的研究显示,由于国家药事管理政策、医疗预算、医疗保险和报销制度等差异,罕见病患者药物可及性不足的问题在全球范围内仍凸显[5]。

中国政府高度重视罕见病防治工作,自“十三五”以来相继出台了针对罕见病预防诊疗、药品研发及注册审评、生产流通、患者医疗保障的支持政策。由于罕见病药物相关研究数据较少、临床诊疗经验不足、用药经验缺乏,相关药物在中国人群中应用的有效性和安全性亟待验证。

来自加拿大[6]、美国[7-8]的多项研究显示,药师的参与有效提升了患者罕见病药物的可及性和可负担性,鼓励药师多方位深入参与罕见病患者诊疗全过程。但实际诊疗过程中药师的参与度不容乐观,例如对《北京协和医院罕见病多学科合作诊疗病例集(2021版)》收录的所有罕见病病例进行统计后发现,仅约10%患者的诊疗过程中有临床药师的参与[9]。

为进一步规范罕见病药学服务,促进罕见病诊疗事业高质量发展,中国药学会罕见病药物专委会组织相关领域专家,基于国内外最新研究进展和循证医学证据,经充分讨论共同制订了《医疗机构罕见病药学服务专家共识(2025)》。该共识的核心目标是建立符合中国国情的医疗机构罕见病药学服务标准体系,明确药师在罕见病诊疗中的职责定位与服务规范,切实保障罕见病患者用药的可及性、合理性、有效性和安全性。

本共识中的罕见病药学服务是指药师提供的以提高罕见病患者生活质量为目的,以合理药物治疗为中心的相关服务。其内容包括整个医疗卫生保健过程中,围绕提高生活质量这一既定目标,直接为罕见病患者提供负责任的、与罕见病药物相关的医疗服务。医疗机构罕见病药学服务的范畴包括:药品可及性保障、药品信息服务、药品综合评价、超说明书用药管理、特殊途径入境药物院内管理、罕见病药学门诊/会诊/用药教育/使用监测,以及罕见病药物真实世界研究等。

1 共识制订方法

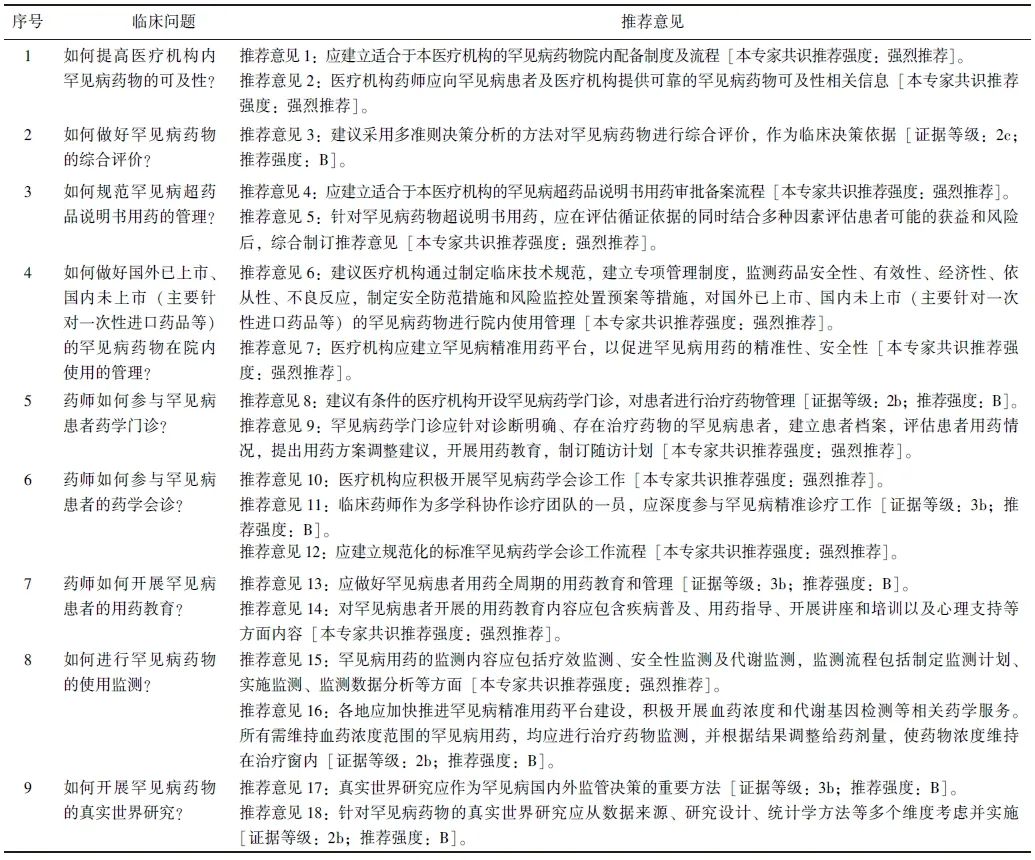

本共识由中国药学会罕见病药物专委会发起,共识专家组由该专委会成员及其推荐的临床药学、循证医学、药事管理、药物研发等领域专家共同组成。2024年5月启动共识制订工作,专家组拟订关键问题和共识提纲后,以“rare diseases” “pharmacy” “pharmaceutical care”及“罕见病”“药学”“药学服务”为检索词,系统检索PubMed、Embase、Cochrane library、中国知网、万方数据知识服务平台、维普网等数据库,检索时限为建库至2024年9月30日。共获取相关文献4733篇,经去重、阅读全文后最终纳入文献327篇。结合我国罕见病诊疗实际情况,经专家组2次公开讨论、修改和投票,最终确定9个临床问题、18条推荐意见(表1)。

表1 医疗机构罕见病药学服务专家共识(2025)推荐意见

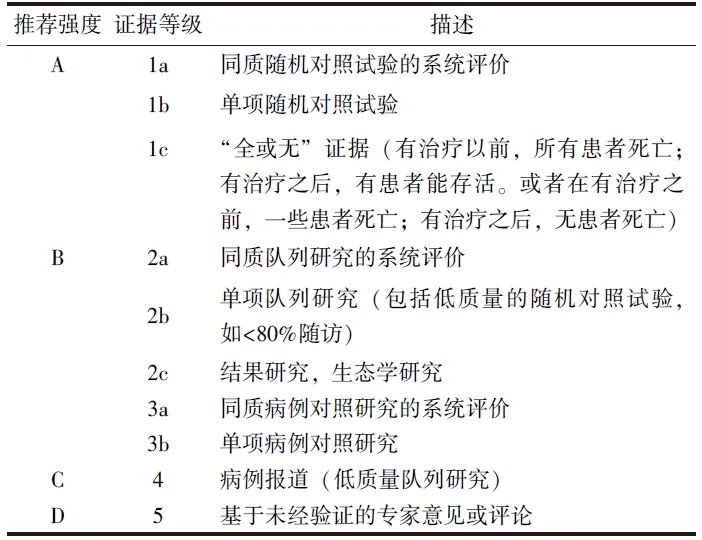

本共识证据等级和推荐强度参考2001年牛津循证医学中心制定的证据等级和推荐强度分类(表2)。

表2 2001年牛津循证医学中心推荐强度和证据等级分类

采用GRADE(Grading of Recommendations Assess-ment, Development and Evaluations)方法从整体角度评估证据确信度。对于缺乏循证依据的推荐意见,通过专家投票得出推荐强度[10]。

专家投票等级:

a.完全赞成(认为必不可少)

b.赞成,但稍有保留

c.部分赞成,但有一定保留

d.不赞成,有较大保留

e.完全不赞成

根据投票结果,推荐强度分为:

强烈推荐(a得票数≥80%)

推荐(a和b得票数之和≥80%)

建议(a、b和c得票数之和≥80%)

编写组基于拟定的临床问题、推荐意见及专家投票结果,2024年11月完成共识终稿撰写。

2 共识推荐意见

2.1 如何提高医疗机构内罕见病药物的可及性?

推荐意见1

应建立适合于本医疗机构的罕见病药物院内配备制度及流程[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

一项研究调查了已批准用于治疗《第一批罕见病目录》中疾病的79种孤儿药于2017—2020年期间在30家罕见病协作网省级牵头医院中的可获得性和可负担性,结果显示中国孤儿药的市场供应呈上升趋势。相较于2017年,2020年医院可及性中位数增加了1.5倍,高可及性药物增加了16.5%。在纳入国家基本医疗保险的城乡居民中,有86.5%(64/74)的孤儿药可负担得起(增加14.1%),且城乡负担能力差距缩小(缩小6.0%);2020年城市和农村地区可获得性和可负担性较好的药物比例分别为39.4%和32.3%,仍处于较低水平[11]。

针对我国罕见病药品短缺的问题,国务院已相继采取了诸多举措。例如,2013年批准设立海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,通过一系列政策提升了罕见病药物的可及性[12-20];2023年,海南省人民政府印发《海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口药品医疗器械管理规定》[17],允许区内特定医疗机构可因临床急需而进口在海外已批准上市但尚未在中国获批且无法替代的药品,并明确机构对临床急需进口药械使用安全风险承担主体责任。

2020年,市场监管总局等部门印发《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》[21],允许临床急需、已在港澳上市的药品,以及临床急需、港澳公立医院已采购使用、具有临床应用先进性的医疗器械,经广东省人民政府批准后可在粤港澳大湾区内地9市符合条件的医疗机构使用。强调医疗机构对所进口药品医疗器械的使用风险负全部责任。

2022年,临床急需药品进口以严重危及生命的疾病、罕见病为主线,以救命药、孤儿药为突破,实现相关政策在天津自贸区落地实施。国家卫生健康委和国家药品监督管理局2022年发布了《临床急需药品临时进口工作方案》[22],适用于国内无注册上市、无企业生产或短时期内无法恢复生产的境外已上市临床急需少量药品(其中包括罕见病药品)。该方案中亦明确指出相关方权责:医疗机构、经营企业依法对临时进口药品承担风险责任。为全面贯彻落实《国务院关于〈支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复》[23]中“支持在北京天竺综合保税区建立罕见病药品保障先行区”,2024年北京市药品监督管理局联合多部门制定了《北京市推动罕见病药品保障先行区建设工作实施方案(试行)》[24]和《北京市促进临床急需药械临时进口工作实施方案(试行)》[25],其以临床需求为导向,聚焦北京市医疗机构罕见病诊疗需求,为临床急需药品进口提供了便利化保障通道。

北京协和医院于2019年向主管单位提出申请,以一次性进口的方式申报并获批临时进口肾上腺皮质癌的治疗药物米托坦,其是国内首次为罕见病群体实现药品临时进口;2022年治疗难治性癫痫的氯巴占国内首个处方在北京协和医院落地,该药品的临时进口由北京协和医院牵头,同时实现在全国50家定点医疗机构使用,标志着我国《临床急需药品临时进口工作方案》政策的正式落地与实施。2024年,北京协和医院申报并获批“罕见病药品保障先行区医疗机构”首批白名单。同年,治疗杜氏肌营养不良的罕见病药物地夫可特临时进口获批,成为“北京天竺综合保税区建立罕见病药品保障先行区”政策落地后的首个罕见病药品案例。

2019年修订的《中华人民共和国药品管理法》中第二十三条规定:“对正在开展临床试验的用于治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病的药物,经医学观察可能获益且符合伦理原则的,经审查、知情同意后可在开展临床试验的机构内用于其他病情相同的患者”。2021年中国首例罕见病“同情用药”在北京协和医院落地,将一种在国外研发尚处于Ⅲ期临床试验阶段的药物用于患有阵发性睡眠性血红蛋白尿的罕见病患者。此为我国首例罕见病“同情用药”,这一案例探索了罕见病药品可及性的创新机制和路径,为更多罕见病患者获取药物起到了示范作用。

基于上述背景,本共识推荐医疗机构在国家罕见病药物相关政策的指引下,在本机构药物治疗与药事管理委员会指导下,制定适合本医疗机构的罕见病药物入院相关制度、建立罕见病药物院内配备流程,从而为罕见病患者用药提供保障。

推荐意见2

医疗机构药师应向罕见病患者及医疗机构提供可靠的罕见病药物可及性相关信息[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

目前,美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲药品管理局(EMA)已通过孤儿药资格认定的方式,激励和加速孤儿药获批上市,以期突破罕见病治疗困境。为加强罕见病管理,提升罕见病诊疗水平,我国连续发布了2批罕见病目录,截至目前已收录罕见病207种[26-27]。近年来,北京协和医院药剂科针对此目录中的罕见病药物进行了可及性分析[28-29],为罕见病患者的诊疗提供了药物依据。

对罕见病诊疗信息缺乏充足了解,是我国罕见病领域面临的重要挑战,严重制约了罕见病的早诊早治。在医务工作者方面,根据《2020中国罕见病综合社会调研》数据,参与调查的38 634名医务工作者中,近70%认为自己并不了解罕见病[30]。在患者方面,其面临疾病难以诊断、确诊后尚无特效治疗手段、治疗药物未在国内上市、治疗药物已在国内上市但未注册罕见病适应证或缺乏医保支付等一系列难题。

根据《中国罕见病行业趋势观察报告2024》数据,截至2023年末,中国仅有165种罕见病药物上市,涉及第一与第二批罕见病目录中的92种疾病,大量罕见病患者面临无药可用的局面。药物研发成本高、临床试验开展困难是影响罕见病药物可及性的重要因素。既往海外的罕见病创新药极少考虑在中国进行申报,而国内布局罕见病药物研发的药企较少,从而导致我国的罕见病患者曾长期面临“境外有药,境内无药”的困境。

此外,虽然少量患者可从海外自行购药,但药品安全性常得不到保障,且由于药物相关信息匮乏,对药物适应证、使用规范、不良反应、治疗药物监测等缺乏了解,亦缺乏国内具有相关用药经验的医生予以规范的临床指导和治疗,因此多种问题困扰着一些有药可治的罕见病患者。研究显示,41.4%的罕见病患者曾向药师咨询罕见病药物信息并获得帮助[3]。《中华人民共和国药品管理法》(2019修订版)第六十九条规定:医疗机构应当配备依法经过资格认定的药师或其他药学技术人员,负责本单位的药品管理、处方审核和调配、合理用药指导等工作。提示医疗机构药师有责任和义务向罕见病患者提供罕见病药物相关信息。

由于罕见病药物在各国上市情况不一,本共识建议医疗机构药师为罕见病患者及医疗机构提供全面、最新的药物可及性相关信息药学服务,促进患者和医疗机构中非药学人员对罕见病信息的了解,此举对于提高罕见病药物可及性,保障患者用药安全性具有重要意义。本共识推荐医疗机构药师可通过以下官方数据库来源为患者提供服务:Orphanet数据库(https://www.orpha.net/)[31]、FDA孤儿药认定和批准在线数据库(https://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlist-ing/oopd/index.cfm)[32]、Drugs@FDA数据库(https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cd-ers-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2023)[33]、中国药品监督管理局药品数据库(https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/home-index.html#category=yp,为中国大陆地区数据,未包括港、澳、台地区)[34]、日本医疗器械审评审批机构和日本药品监督管理局(https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-informa-tion/p-drugs/0036.html)[35]、PMDA(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)在线数据库(https://www.drugfuture.com/pmda/)[36]、EMA(European Medicines Agency)在线数据库(https://www.ema.europa.eu/en/medicines)[37]等。

2.2 如何做好罕见病药物的临床综合评价?

推荐意见3

建议采用多准则决策分析的方法对罕见病药物进行综合评价,作为临床决策依据[证据等级:2c;推荐强度:B]。

药品临床综合评价是药品供应保障决策的重要技术工具。传统卫生技术评估(HTA)可为药品的临床综合评价提供方法学借鉴[38]。中国的药品临床综合评价是在HTA核心理念和经验的基础上提炼而成的新研究类型[39]。2021年,国家卫生健康委发布《药品临床综合评价管理指南(2021年版试行)》,提出药品临床综合评价的六个维度:安全性、有效性、经济性、创新性、适宜性和可及性。由于罕见病药物缺乏充足的临床试验数据,其临床价值和经济学评价难以采用普通药品的标准进行衡量,即罕见病药物的特殊性增加了HTA的难度。此外,伦理和社会因素也应作为罕见病药物临床综合评价的决策因素。

近年来,越来越多的国家探索将多准则决策分析(MCDA)应用于罕见病药物的临床综合评价,以辅助国家卫生健康领域决策。EMA和欧洲卫生技术评估网络(EUnetHTA)不断优化报销流程,形成了包括 MCDA 在内的多种罕见病药物评价方法;2015年西班牙加泰罗尼亚卫生保健系统将证据与价值对决策的影响作为现行评价方法的补充列入加泰罗尼亚卫生机构2016—2020年计划[40];意大利伦巴第地区将MCDA评价结果纳入该地区报销的依据,并以EUnetHTA核心模型和EVIDEM框架为基础,开发了HTA-MCDA应用程序以指导决策过程;斯洛伐克和罗马尼亚增加了药品评价准则的权重,形成“类似MCDA”的方法,获得的MCDA评分可改变增量成本效果比(ICER)阈值[41-43];英国国家专业服务咨询小组(AGNSS)是首个使用MCDA对罕见病药品进行评价的HTA机构,目前虽然其与英国国家卫生与临床优化研究所进行了合并,但仍基于MCDA进行罕见病药品评价[44]。

此外,英格兰和威尔士卫生经济学办公室于2013年发布了《应用MCDA评估罕见病药品》参考文件[45]。涵盖保加利亚[46]、波兰[47]、英国[48]、法国[49]、德国[50]、美国[50]、荷兰[51]等在内的不同国家和机构在探索MCDA在孤儿药综合评价中的作用。波兰[47]对比了HTA和MCDA在评估孤儿药功能时的异同,肯定了MCDA是一个可确定医疗保健部门决策者偏好的有价值的工具。意大利[52]、西班牙[53]、俄罗斯[51]及一项基于多个国家的研究[50]均应用MCDA评估、比较了目标药物在治疗某种疾病中的价值,为罕见病治疗选择更为适合的孤儿药提供详实依据。

综上,MCDA以明确的标准、透明的决策过程,可从多角度评估药品的综合价值,引导不同利益相关者之间达成平衡和一致意见,为解决罕见病药品临床综合评价难题、提高决策的严谨性和透明性提供了潜在解决方案。2019年,中国罕见病联盟组织编写了《罕见病药物卫生技术评估专家共识(2019)》[54],明确应从安全性、有效性、经济性及伦理和社会价值方面对罕见病药品进行临床综合评价,旨在为罕见病药品决策提供科学依据,保障临床药品合理使用,促进医疗卫生资源合理配置。2022年,北京协和医院罕见病多学科协作组和中国罕见病联盟牵头制定的《多准则决策分析应用于罕见病药品临床综合评价的专家共识(2022)》推荐MCDA用于罕见病药品临床综合评价的实施流程按照定义决策问题、选择和构建评价准则、测量绩效、评分、对评价准则赋予权重、计算总得分、处理不确定性、撰写报告和审查结果8个关键步骤进行,并对每项操作步骤进行验证和报告[55]。

MCDA进行罕见病药物临床综合评价方面的优势及其对改善医疗决策的影响体现在药品的定价和报销决策、优先级决策及审批决策等方面[55]:

|

1 |

药品的定价和报销决策。MCDA证据的强度是罕见病药品评估的关键标准。证据不仅可支持药品报销决策,还可为孤儿药政策的推行提供合法性依据。 |

|

2 |

优先级决策。MCDA可用于评价风险效益,优化治疗方案。 |

|

3 |

审批决策。MCDA可作为新药准入审批决策的工具。 |

因此,本共识认为:MCDA通过整合多维度的准则,考虑多方利益相关者的偏好,使得决策过程更加一致、透明和公平,MCDA适用于罕见病药品临床综合评价。

2.3 如何规范罕见病超药品说明书用药的管理?

推荐意见4

应建立适合于本医疗机构的罕见病超药品说明书用药审批备案流程[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

意大利一项基于患者登记系统的研究显示,15.3%(n=155)的罕见病患者具有超说明书用药经历;在成人和儿童患者中,每10张罕见病用药处方中即有1张可能发生超说明书使用[56]。美国一项针对儿童罕见病超说明书用药的研究显示,自明确幼年特发性关节炎诊断后,使用超说明书处方儿童的比例随时间推移而逐渐增加。在2009—2018年的10年间,平均约15%的患儿接受超说明书生物制剂治疗,超说明书用药患儿比例由2009年的0.0%增至2018年的17.2%,并曾在2015年达到最高(28.3%)[57]。来自美国、比利时、土耳其等国家的多项研究亦显示,由于多数罕见病无明确的药物治疗方法,临床医生严重依赖超说明书药物使用。该方法在为罕见病患者提供治疗方案的同时,由于罕见病相关研究数据匮乏,超说明书用药的利弊尚缺乏高质量证据支持,给用药的安全性和治疗的有效性带来较大不确定性[57-59]。

根据《中国罕见病综合报告(2021)》,《第一批罕见病目录》中的58种罕见病在我国有治疗药物上市,其中21种疾病治疗使用的所有药品皆为超说明书用药;《第二批罕见病目录》中共37种疾病在国内有说明书适应证批准的药物,另有10种疾病有经美国FDA或EMA批准上市并在国内获得批准文号的药物,但在国内为超说明书用药[30]。我国《医师法》第二十九条规定,“在尚无有效或更好治疗手段等特殊情况下,医师取得患者明确知情同意后,可采用药品说明书中未明确但具有循证医学证据的药品用法实施治疗。医疗机构应当建立管理制度,对医师处方、用药医嘱的适宜性进行审核,严格规范医师用药行为”。《中华人民共和国民法典》和《医师法》均规定,为保护患者权益,在对患者进行超说明书用药时,应取得患方知情同意。建议临床医生根据所在单位的管理制度,取得相关部门的批准,如药物治疗与药事管理委员会或伦理委员会,以规范罕见病超说明书用药的临床实践。

结合我国本土化情况和临床实践,本共识推荐:

1 医疗机构在遵循国家、地方政府及医疗单位有关法律法规的前提下,将罕见病诊疗中常用以及有参考价值的超说明书用药循证医学证据进行审批备案,构建适用于本医疗机构的罕见病超药品说明书用药审批备案流程,以规范相关药品超说明书使用,加强罕见病患者个体化治疗中的药学监督管理,降低医疗机构及医务人员的执业风险,同时为提高药品治疗有效性、安全性提供循证参考依据;

2 若有条件,建议医疗机构为罕见病患者的超说明书用药审批备案流程设立罕见病专业组进行评审;

3 由于大部分罕见病无治疗药物,在紧急情况下病情可能危及患者生命,建议医疗机构迅速响应患者需使用的药物超说明书审批备案,必要时开通绿色通道为罕见病患者用药进行专业管理;

4 知情同意是临床实践中保护患者权益的重要手段,在超说明书用药时应充分告知患者获益与风险,取得其明确知情同意;

5 超说明书用药需以临床诊疗需求为前提,而非以临床试验或科研等研究为目的。鼓励并支持临床医师在科学论证的前提下,按药品临床试验管理规范或研究者发起的临床试验(IIT)有关要求,开展相关临床研究,以有助于推动新药研发并扩大罕见病药物适应证。

推荐意见5

针对罕见病药物超说明书用药,应在评估循证依据的同时结合多种因素评估患者可能的获益和风险后,综合制订推荐意见[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

本共识推荐参考目前权威的分级系统对超说明书用药证据进行评估[45-48],如GRADE是全球最权威的证据分级系统之一,已被世界卫生组织和 Cochrane 协作网等100多个主要国际组织采用;OCEBM分级系统也被广泛使用,其分级标准对应不同的证据类别,已被研究人员用于评估超说明书用药证据。

《中国超药品说明书用药管理指南(2021)》指出,一般情况下,建议以证据质量分级体系GRADE B级及以上或OCEBM 2级及以上的证据作为超说明书用药有效性评价的高等级循证依据。证据等级也可参考其他权威的分级系统进行评估,如Micromedex数据库(https://www.micromedex-solutions.com/home/dispatch/ssl/tru)的Thomson分级系统,Ⅱa级及以上被认为是高质量证据。证据等级越高,推荐力度越大。

特殊情况下,无法获得证据级别较高的有效性证据时,如罕见病、新生儿、突发公共卫生事件等,建议评估低级别循证依据(如病例对照研究、病例系列研究、病例报告等)的同时,总结所有可用证据,结合疾病严重程度、有无替代治疗方案、药物特点、经济性等多种因素,评估患者可能的获益和风险,综合制订推荐意见。

根据循证医学证据并结合罕见病用药的特殊性,在收录药品标准参考《超药品说明书用药目录(2023 年版)》的基础上,广东省药学会发布的《罕见病超药品说明书用药专家共识(血液系统·2024年版)》[60]将罕见病超说明书备案的收录标准调整为满足下述条件之一:

|

1 |

美国、欧洲、日本说明书收录(FDA批准); |

|

2 |

《中国药典临床用药须知》《临床诊疗指南》(中华医学会著,人民卫生出版社出版)收录; |

|

3 |

国际与国内主流指南或共识收录; |

|

4 |

Micromedex®的Thomson分级中有效性、推荐等级在Ⅱb、证据等级C级或以上; |

|

5 |

本专业SCI 1区期刊发表的随机对照研究。 |

患者知情同意是超说明书用药的前提。根据我国《医师法》和《民法典》,结合对医患双方权益的最大保护,本共识建议对超说明书用药的知情同意进行分级管理。本共识推荐:

1 医疗机构行罕见病药物超说明书审批备案时,建议评估循证依据的同时,总结所有可用的证据,包括低级别循证依据(如病例对照研究、病例系列研究、病例报告等),同时结合疾病严重程度、有无替代治疗方案、药物特点、经济性等多种因素,评估患者可能的获益和风险,综合制订推荐意见;

2 对罕见病药物超说明书审批备案的患者知情同意,推荐基于超说明书用药的循证分级依据进行管理。医生在告知患者超说明书用药医疗风险、替代方案等重要事项时,还应告知患方超说明书用药的概念、原因,以及在整个用药过程中如何监测和报告不良事件、不良反应等信息。

2.4 如何做好国外已上市、国内未上市(主要针对一次性进口药品等)的罕见病药物在院内使用的管理?

推荐意见6

建议医疗机构通过制定临床技术规范,建立专项管理制度,监测药品安全性、有效性、经济性、依从性、不良反应,制定安全防范措施和风险监控处置预案等措施,对国外已上市、国内未上市(主要针对一次性进口药品等)的罕见病药物进行院内使用管理[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

2019年,天津自贸区重点开展了临床急需进口药品绿色通道试点,探索引进境外已上市、境内未上市进口特殊急需药品。2022年,临床急需药品进口以严重危及生命的疾病、罕见病为主线,以救命药、孤儿药为突破,实现相关政策在天津自贸区落地实施。2020年,国家市场监督管理总局联合多部门印发了《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》,广东省正式实施“港澳药械通”工作,允许临床急需、已在港澳上市的药品,以及临床急需、港澳公立医院已采购使用、具有临床应用先进性的医疗器械,经广东省人民政府批准后在粤港澳大湾区内地9市符合条件的医疗机构使用,其中医疗机构主体责任包括严格执行准入条件,加强药品医疗器械采购、进口、使用、贮存、维护保养、伦理审核、患者知情同意、不良事件报告、产品召回、损害赔偿等管理;确保药品医疗器械在本医疗机构使用,对所进口药品的使用风险负全部责任[21]。

截至2024年9月30日,“港澳药械通”指定的医疗机构已达45家,实现了粤港澳大湾区内地9地市全覆盖。2022年发布的《临床急需药品临时进口工作方案》适用于国内无注册上市、无企业生产或短时期内无法恢复生产的境外已上市临床急需少量药品(其中包括罕见病药品),医疗机构可向国家药品监督管理局或国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府提出临时进口申请[22]。截至2024年8月,已有多地落实该政策。2023年3月,海南省人民政府印发《海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口药品医疗器械管理规定》,医疗机构因临床急需可使用国外已上市、国内未上市的医疗器械和药品。其中医疗机构主体责任包括患者知情同意、确保临床急需进口药械仅用于本医疗机构特定医疗目的,保存临床诊疗病历及数据、确保持续的诊疗能力、制定完善的安全防范措施和风险处置预案、建立不良反应/事件报告和监测制度、关注药品境外使用情况、保证药品全流程可追溯[17]。

2024年北京市药品监督管理局等部门印发《北京市促进临床急需药械临时进口工作实施方案(试行)》和《北京市推动罕见病药品保障先行区建设工作实施方案(试行)》,明确医疗机构主体责任包括制定临床技术规范,建立专项管理制度,监测药品安全性、有效性、经济性、依从性、不良反应,制定安全防范措施和风险监控处置预案,合理储存、按年评估、患者的知情同意,建立多学科会诊、诊后跟踪等制度机制[26-27]。

在国家有关部门的指导和支持下,北京协和医院建立了罕见病药学研究和服务体系,不断推动罕见病药物可及性和合理用药水平的提升,具体举措包括:

|

1 |

按照《医疗机构药事管理规定》制订“临时进口药品”的使用计划、管理办法、临床使用指南和患者知情同意书等,对“临时进口药品”使用科室和处方权限进行限制,保证药品专科专治; |

|

2 |

制订“临时进口药品”的风险管理计划,并依托全国罕见病登记系统(NRDRS)建立药物不良反应随访,开展罕见病药物浓度监测及罕见病药物临床综合评价等工作; |

|

3 |

为保障一次性进口药品的合理使用,多科室积极联动,共同起草北京协和医院临时进口药品《临床使用指南》《管理办法》《患者用药知情同意书》等10余项文件,并建立多学科协作诊疗(MDT)团队,从治疗方案制订、临床疗效评估、药物相互作用、不良反应监控、血药浓度监测和结果解读等多角度、全方位做好患者个体化及规范治疗的管理; |

|

4 |

由药师充分告知患者药品使用方法,做好知情同意工作,主动进行用药监测,开展患者教育等。 |

在此基础上,北京协和医院罕见病多学科诊疗团队专家依据循证医学证据,结合实践经验制定了《米托坦治疗肾上腺皮质癌专家共识(2021)》和《氯巴占治疗难治性癫痫专家共识》,为促进一次性进口药品的规范化、合理化及临床用药提供了重要参考。

本共识认为,对于国外已上市、国内未上市(主要针对一次性进口药品等)的罕见病药物在院内使用的管理,医疗机构应:

|

1 |

制订临床技术规范,明确药品的临床诊治用途、患者群体、使用科室及医生名单; |

|

2 |

建立专项管理制度,对医师处方、用药医嘱的适宜性进行审核,严格规范医师用药行为; |

|

3 |

监测记录药品安全性、有效性、经济性、依从性、不良反应等信息数据; |

|

4 |

制定完善的安全防范措施和风险监控处置预案; |

|

5 |

按规定对该药品合理储存; |

|

6 |

按规定选取药品经营企业开展采购、进口和配送药品等相关工作; |

|

7 |

原则上应当依托《中国罕见诊疗服务信息系统》和全国罕见病诊疗协作网加强药品使用的科学化管理。

|

推荐意见7

医疗机构应建立罕见病精准用药平台,以促进罕见病用药的精准性、安全性[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

由于罕见病药物的特殊性,目前中国人群使用罕见病药物的数据仍较少,因此,罕见病药物可能在安全性、有效性方面存在较大的个体差异。例如,米托坦的治疗范围窄且个体间药代动力学变异性大,而目前影响该药物药代动力学个体间变异性因素的证据尚有限。研究显示,米托坦血浆浓度显著受米托坦累积剂量和药物代谢酶CYP2B6 516和CYP2B6 26570基因多态性的影响,其中,野生型患者在用常规药物剂量治疗时处于米托坦血药浓度暴露不足的高风险中[61],提示建立精准用药评估平台的重要性。

北京协和医院在罕见病精准用药方面,已开展了诸多实践,不仅先后建立米托坦、利鲁唑、氯巴占/去甲氯巴占、诺西那生钠等罕见病药物的体内药物浓度检测方法,积极开展精准用药研究,同时聚焦罕见病药物不良反应研究,基于自发呈报系统数据库和真实世界数据开展回顾性分析,发现了罕见病药物相关新的和罕见的不良反应、药物相互作用等,为罕见病药物的安全性提供数据支持和参考。

近年来核酸修饰和递送载体技术取得的突破,使得小核酸药物成为现阶段治疗罕见病的有效手段,如针对杜氏肌营养不良、遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变性多发性神经病变、急性卟啉症等多种罕见病的小核酸药物已获批上市,但目前尚无专门针对此类药物药理/毒理研究的技术指南。国际人用药品注册技术协调会发布的生物技术药物的临床前安全性评价[Preclinical Safety Evaluation of Biotechnology-Derived Pharmaceuticals,ICH S6(R1)]和美国FDA有关细胞和基因治疗的指导原则也仅提到小核酸药物可参考其进行药理/毒理研究[62]。小核酸类药物多采用单次给药,因小核酸分布至细胞内所需时间长,通常起效慢,应根据具体情况合理设计给药频率[63]。其监测内容除常规药效指标外,还需关注靶基因mRNA水平。此外,化学修饰、递送系统、杂质等因素也可能使药物产生毒性,在安全性评价系统中亦应将其考虑在内,进行综合考量。

本共识认为,医疗机构建立罕见病精准用药平台,可从罕见病患者基因代谢、罕见病药物血药浓度监测、不良反应识别等多个方面推动罕见病用药的精准性、安全性。

2.5 药师如何参与罕见病患者药学门诊?

推荐意见8

建议有条件的医疗机构开设罕见病药学门诊,对患者进行治疗药物管理[证据等级:2b;推荐强度:B]。

罕见病患者大多需终身治疗,但治疗药物由于其特殊性一般缺乏大规模的有效性和安全性验证,可能给患者带来较高的用药风险,因此需对患者进行长期追踪,以评估药品对患者的获益和潜在风险。既往研究显示,药师可通过监测药物应用情况及时识别药物相关问题,并提出促进合理药物治疗的干预措施[64]。

2023中国罕见病行业趋势观察报告显示,100%的罕见病患者对诊断、监测、康复、营养、心理等多方面支持有需求[65],46%的患者认为当前治疗不太有效或无效,超过半数患者认为经常去的医疗机构不能满足自身医疗需求[66]。这表明罕见病诊疗领域存在较大的未被满足的患者需求且涉及多个方面,其中罕见病患者的药学服务需求日趋凸显。

药学门诊是指医疗机构药师在门诊为患者提供用药评估、用药咨询、用药教育、用药方案调整建议等一系列专业化的药学服务[67]。目前国内医疗机构的药学门诊专业种类涵盖广泛,主要包括慢病用药管理,妊娠和哺乳期用药管理,抗凝或抗栓药物管理等,鲜见医疗机构开设罕见病药学门诊[68]。罕见病药学门诊主要为诊断明确且存在有效治疗药物的罕见病患者提供药学服务,其有助于提高患者正确用药的知晓率、依从性、就医满意度和生存质量,减少药物治疗相关问题,改善临床治疗的主要结局。

2014年基于美国一项为镰状细胞性贫血的罕见病患者实施药学门诊服务的研究结果表明,患者药学门诊就诊次数与羟基脲剂量递增率及免疫达标率提升相关,镰状细胞视网膜病变筛查的改善也与药学门诊就诊次数相关[7],凸显了开设药学门诊的重要性。2021年马来西亚药师开设了血友病药物治疗依从性门诊(每月随访6次),教育患者了解疾病并对输液进行管理,结果表明药学门诊可显著提高血友病预防治疗的依从性量表评分,且依从性量表评分与年出血次数及合并症具有负相关性[69]。2023年国内开展的脊髓性肌萎缩症(SMA)治疗药物利司扑兰相关药学服务价值的研究也表明,药师随访可及时发现药品不良反应,解答患者用药咨询,促进患者合理规范用药[70]。

本共识建议,基于罕见病及治疗药物的特殊性,有条件的医疗机构应开设罕见病药学门诊,对患者进行治疗药物管理,出诊模式可为药师独立门诊或医师-药师联合门诊。

推荐意见 9

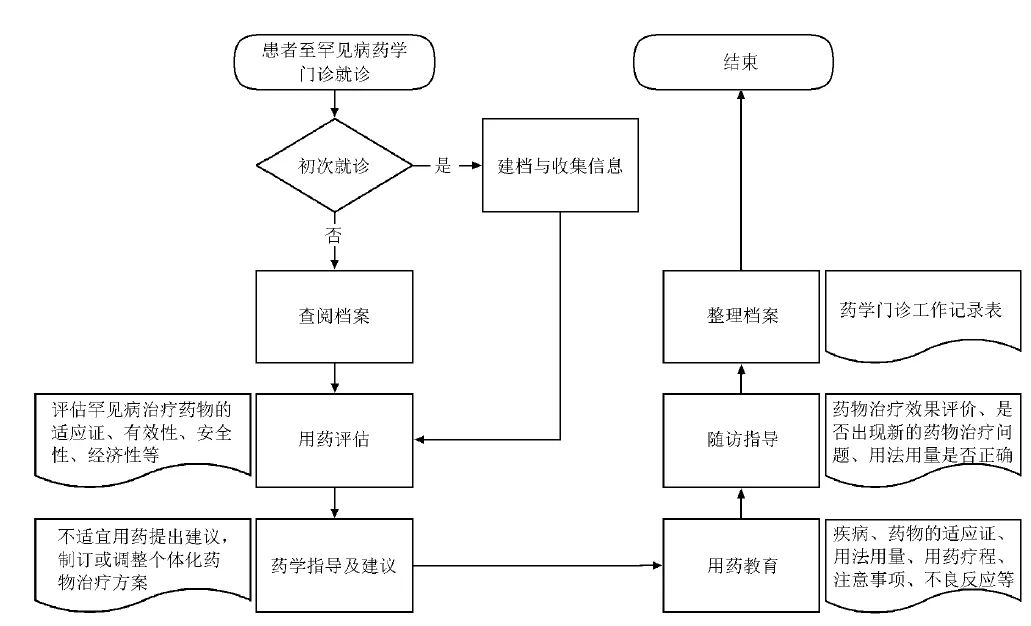

罕见病药学门诊应针对诊断明确、存在治疗药物的罕见病患者,建立患者档案,评估患者用药情况,提出用药方案调整建议,开展用药教育,制订随访计划[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

罕见病药学门诊服务对象为诊断明确并存在治疗药物的罕见病患者,尤其是患者相对较多,易造成重大危害的罕见病,如血友病、多发性硬化症等。建议重点关注以下罕见病患者:

|

1 |

药物治疗效果不佳的患者; |

|

2 |

疑似发生药品不良反应的患者; |

|

3 |

合并一种或多种慢性病,接受多系统用药或多专科治疗的患者; |

|

4 |

特殊人群,如老年人、儿童、妊娠期与哺乳期妇女、肝肾功能不全的患者; |

|

5 |

需进行基因检测或治疗药物浓度监测的患者; |

|

6 |

有其他药学服务需求的患者。 |

本共识认为,罕见病药学门诊服务内容应包括[71]:

|

1 |

收集患者信息,建立罕见病患者药物治疗管理档案,包括患者基本信息、现病史、既往疾病及用药史、家族史、过敏史、个人史、实验室及辅助检查结果等。 |

|

2 |

用药评估,从药物治疗的适应证、有效性、安全性、经济性、依从性等方面进行评估,重点关注患者的治疗需求,以解决患者个体化用药及其他合理用药相关问题。 |

|

3 |

用药建议,药师应对不适宜用药提出调整建议,协助医生为罕见病患者制定或调整个体化的药物治疗方案(药物调整需得到责任医师确认)。 |

|

4 |

用药教育,需对罕见病患者及其目前所用药物的适应证、用法与用量、用药疗程、注意事项、常见不良反应及生活方式调整等内容进行教育指导。通过询问或请其复述等方式,确认患者或其照护人已理解并接受建议。 |

|

5 |

随访指导,罕见病患者需建立长期随访计划,内容包括但不限于药物治疗效果评价、是否出现新发药物治疗问题、是否发生药物不良反应、用药依从性是否良好、跟踪检查结果、预约复诊等。 |

详细的罕见病药学门诊工作流程见图1。

图1 罕见病药学门诊的工作流程

2.6 药师如何参与罕见病患者的药学会诊?

推荐意见10

医疗机构应积极开展罕见病药学会诊工作[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

2018年一项针对罕见病的调查显示,我国成人罕见病患者的平均诊断延迟时间为4.3年,确诊前平均至2.97家医院就诊。罕见病单病种具有发病率低、病情复杂、诊断难度大、可治疗性差、治疗费用高等特点,由多学科、跨专业的临床专家组成的MDT模式可促进临床实现精准诊治,是减少罕见病诊断延迟,改进患者医疗安全和结局的必要措施[72-75]。

药师作为接受特殊教育培训的专业技术人员,在MDT团队中对罕见病药物治疗需求相关问题更具资源优势和专业特长[76]:如在提高罕见病药物治疗的可及性[77]、避免用药错误[78]、评估患者用药风险[79]、规范超说明书用药[80]、监测上报和处置药物不良反应/事件[81]、提供个体化用药指导[82]等方面发挥着无可替代的作用。

临床药师作为药物有效信息和使用建议第一手资料的提供者,在确保患者可正确理解并坚持其药物治疗方案,按时、按量、按频次在规定时间内用药方面的作用至关重要[83]。由于药物治疗的罕见病患者通常需终身治疗,受药物可及性、安全性、经济性、耐受性及患者偏好等诸多因素的影响,罕见病患者坚持长期药物治疗通常面临多重挑战[84]。因此,临床药师应参与MDT团队,与其他医务人员相协作开展全方位的药物治疗管理[85],及时记录和评价药物治疗方案的安全性、有效性、经济性、适用性和依从性等内容,并根据评价结果适时调整或优化患者治疗方案,对提升罕见病治疗的临床合理用药水平和治疗效果具有重要意义。

推荐意见11

临床药师作为多学科协作诊疗团队的一员,应深度参与罕见病精准诊疗工作[证据等级:3b;推荐强度:B]。

近年来药师在罕见病MDT中的作用得到了越来越多的关注。目前国内外已有多个罕见病病种将药师/临床药师纳入MDT专家团队,如血栓性微血管病[86]、肺动脉高压[87-88]、肝静脉闭塞性疾病[89]、炎症性肠病[90]、镰状细胞病[7]、肠衰竭疾病[91-92]、Dravet 综合征[79]等。尽管药师/临床药师的角色价值逐渐得到了认可,但目前关于药师/临床药师参与罕见病诊疗的具体药学服务工作模式和工作成效的报道仍较为匮乏。

黄亮等[77]探索了儿童罕见病MDT药学服务模式,通过改善医院药事服务能力提高了罕见病治疗药物的可及性;对院内外罕见病患儿进行药学监护和药物治疗管理(MTM),形成了“院内+院外、线上+线下”的闭环药学服务模式,提升了儿童罕见病药学服务的连续性、规范性,改善了罕见病患儿的药物治疗水平。伊朗设拉子医科大学临床药师主导的多学科肠内营养服务在无家庭肠外营养中心肠衰竭患者中应用的经验表明[91],临床药师主导参与的MDT可减少予以胃肠外营养的肠衰竭患者并发症发生率,并改善治疗结局。

在针对肺动脉高压患者的MDT中[87-88],专科临床药师凭借丰富经验,可参与包括药物目录管理、药物安全、法规遵从性、患者和护理提供者教育、药物获取、护理过渡支持和副作用管理等工作,还可协助临床医生为可能需要升级治疗的患者完成药物选择、剂量计算及药物等效性评价,这对长期药物输注治疗和管理药物相互作用具有重要意义。

推荐意见12

应建立规范化的标准罕见病药学会诊工作流程[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

经系统文献检索发现,目前国内外尚缺乏罕见病药学会诊相关规范化标准。由于罕见病患病人群的特殊性,本共识建议参考2022年11月中国医院协会组织编制发布的《医疗机构药事管理与药学服务》《第2-9部分:临床药学服务药学会诊标准》,并结合国内外罕见病诊疗循证医学实践,建立规范化标准罕见病药学会诊工作流程:

1 建议制定明确的会诊申请标准和流程,确保患者符合会诊条件,并建立专门的罕见病患者数据库,以收集与疾病相关的临床和药学数据,促进信息共享。

2 形成跨学科协作会诊机制,其成员应涵盖临床医生、药师及相关专家,以便对患者进行全面评估,并强调个体化治疗方案的制订。会诊中应全面收集患者病史、药物使用情况和基因检测结果,形成系统性会诊报告供团队共享。

3 鼓励患者及其家属参与临床决策,并为其提供心理支持和教育资源,以增强患者治疗的依从性、提高生活质量。

4 药师应持续追踪患者药物治疗情况,评估用药风险及提供个性化用药指导,确保患者用药安全,并定期评估治疗效果。根据新兴研究和治疗方案更新会诊工作流程,以确保持续优化患者管理,提升罕见病患者的整体治疗效果[93]。

2.7 药师如何开展罕见病患者的用药教育

推荐意见13

应做好罕见病患者用药全周期的用药教育和管理[证据等级:3b;推荐强度:B]。

用药教育是指医疗机构药师对患者提供合理用药指导、普及合理用药知识等药学服务的过程。其目的是提升患者用药知识水平,提高用药依从性,降低用药错误发生率,保障医疗质量和医疗安全[94]。我国因罕见病研究及药物保障体系建立起步较晚,研究资源分散,罕见病流行病学、诊疗、用药等相关数据不足导致信息相对稀缺,使患者及其家庭在疾病管理和药物治疗方面通常无法获得正确、及时的帮助。

此外,由于患者大多需终身服药,存在治疗周期漫长、多种用药相互作用及配伍禁忌等问题[95],因此对患者实施用药教育的全周期管理十分必要。美国国会于2003年通过了医疗现代化法案,要求为受保患者提供用药教育、咨询指导等专业药学服务,其在罕见病领域也发挥着重要作用。经过规范用药教育的患者,可显著提高治疗依从性,减少药物相关问题发生风险,在改善患者健康水平的同时有助于减少医疗卫生资源消耗[96-99]。目前,我国罕见病患者治疗过程中临床药师参与度仍不足,罕见病药学服务相关数据亦十分匮乏。

本共识认为,对罕见病患者用药全周期进行用药教育和管理,可提高罕见病患者的用药依从性和治疗效果,从而更好地控制病情。

推荐意见14

对罕见病患者开展的用药教育内容应包含疾病普及、用药指导、开展讲座和培训以及心理支持等方面内容[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

结合美国卫生系统药师协会1997年发布的《用药教育与咨询指南》和中国医院协会药事专业委员会2021年制定的《医疗机构药事管理与药学服务》9项团体标准,本共识建议向罕见病患者开展的用药教育内容包括:

1 疾病普及:

药师应向患者及其家属科普罕见病的基本知识,包括病因、症状和治疗手段等知识。

2 用药指导:

详细介绍罕见病药物的作用机制、适应证和禁忌证、药物的用法用量和注意事项(包括特殊给药方式、用药疗程、长期规律用药的重要性、潜在的药物相互作用、自行监测指标及监测频次、发现和管理药物不良反应的方法),并提供合理饮食、运动、生活方式干预等方面的建议。例如,对于法布雷病患者,药师需告知患者酶替代治疗药物的使用方法,强调按时用药的重要性;为黏多糖贮积症患者提供药学服务时,药师可结合患者的具体情况,解释不同剂型药物的特点和使用要求。

3 开展讲座和培训:

定期组织罕见病患者及其家属参加用药教育讲座。邀请专家讲解罕见病的疾病知识、治疗进展及药物正确使用方法。例如针对SMA患者,可举办关于基因治疗药物相关讲座,介绍药物注射方法和可能出现的不良反应及其应对措施,并定期开展用药培训班,由专业人员指导患者正确使用注射器具,确保用药安全。

4 心理支持:

罕见病患者可能因对疾病缺乏全面认知,导致长期用药心理压力较大。药师通过宣传教育,让患者正确认识疾病,有助于消除其恐惧心理,缓解焦虑情绪,保持乐观心态。此外,儿童是罕见病群体的重要组成部分,药师还应重视与患儿家长的交流及沟通技巧,有效的用药教育有助于用药依从性的提高,以减少患儿家长擅自减量或停药带来的疾病复发风险。

2.8 如何进行罕见病药物的使用监测?

推荐意见15

罕见病用药的监测内容应包括疗效监测、安全性监测及代谢监测,监测流程包括制定监测计划、实施监测、监测数据分析等方面[本专家共识推荐强度:强烈推荐]。

罕见病药物使用监测是确保患者安全和有效治疗的重要环节。推荐监测内容[100]涵盖三个方面:

1 药物有效性监测:

定期检测与疾病相关的临床指标,如生化指标、影像学检查结果等,并需了解药物在患者体内的吸收、分布、代谢和排泄情况,评估是否达到预期治疗效果。

2 药物安全性监测:

密切关注患者在用药过程中出现的不良反应,如出现应及时记录、向医生报告,评估是否存在药物相互作用的风险,并采取相应预防措施。

3 药物代谢监测:

对于某些需要维持特定血药浓度的药物,应进行定期血药浓度监测,并根据监测结果调整给药频率,以达到最佳治疗效果并减少不良反应。

此外,还可通过基因检测了解患者的药物代谢特点,从而为个体化用药提供更多依据。推荐罕见病药物用药监测流程[101]如下:

1 制订监测计划:

明确监测的罕见病药物种类和目标人群,根据治疗药物特点,个性化制定药物监测方案。

2 实施监测:

定期监测疗效指标变化以评估治疗效果,必要时行治疗药物监测(TDM);此外,需定期监测患者肝肾功能,儿童患者还需定期测量生长发育相关指标。

3 监测数据分析:

综合疗效指标、TDM数据、肝肾功能、基因检测结果等监测数据及时调整给药方案。如在治疗过程中发现患者肝肾功能指标异常或儿童生长发育异常,需及时干预。定期对既往患者的监测数据进行汇总、整理与分析,从而为后续治疗提供相应依据。

推荐意见16

各地应加快推进罕见病精准用药平台建设,积极开展血药浓度和代谢基因检测等相关药学服务。所有需维持血药浓度范围的罕见病用药,均应进行治疗药物监测,并根据结果调整给药剂量,使药物浓度维持在治疗窗内[证据等级:2b;推荐强度:B]。

罕见病药物治疗周期长,且体内药物暴露水平受患者年龄、体重、肝肾功能及免疫系统的个体化差异影响较大,更易出现药物不良反应或有效性不足的问题,因此,对用药剂量精准性的要求更高,应使治疗药物浓度保持在合理区间,同时保证药物的有效性和安全性,减少不良反应发生。多项临床研究已证明TDM在罕见病治疗中的重要性[102-103]。

罕见病药物使用监测在国内外已受到越来越多的关注。美国建立了罕见病药物数据库、药物警戒数据库和生物样本库,以加强对罕见病药物使用的监测,及时发现药物相关安全性问题和疗效差异[104]。我国政府亦高度重视罕见病的防治工作。北京协和医院为推动罕见病用药的精准性、安全性发展,设立了罕见病精准用药平台,积极开展精准药学服务[105-107]。在罕见病药物真实世界研究方面,聚焦罕见病药物不良反应研究,基于自发呈报系统数据库和真实世界数据回顾性分析,发现了罕见病药物相关新的和罕见的药物不良反应,如利鲁唑相关低钠血症和不适当的抗利尿激素分泌[108];氯巴占所致的严重皮肤不良反应、呼吸系统感染和基于CYP3A4/2C19的药物相互作用[109]等。

2.9 如何开展罕见病药物的真实世界研究?

推荐意见17

真实世界研究应作为罕见病国内外监管决策的重要方法[证据等级:3b;推荐强度:B]。

在罕见病药物研究中,由于单一病种的患者数量稀少、缺乏有效的治疗措施,传统随机对照研究难以实施,使得罕见病药物在研发和疗效评估方面面临诸多挑战[110]。利用真实世界证据(RWE)开展罕见病药物研究,可弥补传统临床试验的不足,从有效性、安全性、成本效益、治疗模式等方面对药物进行多维度评估,为罕见病药物研发、审批和使用提供更加全面、真实和实用的证据[111-112]。

2010年,美国FDA仅根据一项回顾性研究即批准卡谷氨酸用于治疗N-乙酰谷氨酸合成酶缺乏症(NAGSD)引起的高氨血症。该研究对23例接受卡谷氨酸治疗的NAGSD病例进行回顾性分析(为非盲和不受控制的观察性研究),通过比较基线至治疗第1~3天的血氨水平均值和中位数变化评估短期疗效,通过血氨水平的长期均值和中位数变化评估疗效的持久性,研究结果显示卡谷氨酸可在服药24 h内发挥降低血氨的作用,并在3 d内将血氨降至正常水平[113]。该范例为RWE在罕见病药学服务中的应用奠定了基础。

目前,我国已将RWE作为政策制定的衡量指标,支持将真实世界研究结果纳入罕见病药物等创新药物的监管决策。2020年由国家药品监督管理局发布的《真实世界证据支持药物研发与审评的指导原则(试行)》[114]中指出,RWE可用于罕见病药物研发与审评的多个环节,包括为罕见病新药注册上市提供有效性和安全性证据等,明确了RWE在罕见病药物领域的应用方向和要求。需说明的是,虽然RWE可助力罕见病药物的审批,但目前发达国家运用RWE评估罕见病药物主要集中于药品安全性方面,而在有效性方面则谨慎使用,故药品的批准上市和医保决策仍以随机对照试验为金标准,RWE仅作为补充[115-118]。

推荐意见18

针对罕见病药物的真实世界研究应从数据来源、研究设计、统计学方法等多个维度考虑并实施[证据等级:2b;推荐强度:B]。

罕见病药物的真实世界研究在开展过程中需充分考虑多种因素,以确保研究的科学性和有效性。首先,数据来源方面,包括卫生信息系统、医保系统、疾病登记系统、国家药品不良反应监测哨点联盟、自然人群队列和专病队列数据库、患者报告结局数据等,研究者可根据实际情况和研究内容进行选择。

此外,《罕见疾病药物临床研发技术指导原则》[110]鼓励研究者建立疾病登记系统,此举有助于获得相对完整、准确的高质量临床数据,从而为统计学分析奠定良好基础,也为基于真实世界研究增加罕见病相关适应证提供可能。除数据来源外,开展研究时还需评估数据是否与所关注的临床问题密切相关、是否具备完整性、准确性、透明性等,从而评价真实世界数据的适用性。

其次,研究设计方面,主要分为非干预性(观察性)研究和干预性研究,前者包括不施予任何干预措施的回顾性和前瞻性观察性研究,患者诊疗、疾病管理、信息收集等完全依赖于日常医疗实践;后者则是主动施予某些干预措施,如实用临床试验(PCT)。罕见病药物的真实世界研究设计主要以开展观察性研究和干预性研究中的单臂试验为主。观察性研究所采集的数据接近真实世界,但需关注数据来源及其质量,数据的记录分析是否科学严谨,对于潜在未知或不可测量混杂因素及可能的测量结果的变异,分析方法是否严谨、透明且符合监管要求。而使用RWE作为外部对照的单臂试验,多以自然疾病队列形成的真实世界数据或罕见病登记系统中的数据作为外部对照的基础。

最后,在统计学分析方面,为克服因医疗技术、结局测量、患者基线水平、干预措施、数据质量等差异造成的局限性,在保证数据完整、准确、具备适用性的同时,还应采用适宜的统计学分析方法(如利用倾向性评分、虚拟匹配对照方法等)、使用敏感性分析和偏倚的定量分析来评价混杂因素以及模型假设对分析结果的影响。

近年来,国内外已开展多项罕见病药物的真实世界研究,为罕见病药物治疗的安全性、有效性提供了RWE。Langer-Gould等[117]利用医疗保健数据库,开展了一项回顾性队列研究,并纳入了2482例接受利妥昔单抗治疗的多发性硬化症患者。研究者使用利妥昔单抗的累积剂量和感染前的最后一次IgG值进行横断面分析,发现药物累积剂量越高,患者发生感染的风险越大,且药物累积剂量增高与IgG水平降低相关,并提示高度残疾是发生感染的关键驱动因素,为长期应用利妥昔单抗的多发性硬化症终末期患者感染风险预警提供了线索。Łusakowska等[118]则是利用医疗电子医疗数据,评估了诺西那生在1c型SMA成人(105例)和较大年龄儿童(15例)长期治疗中的有效性和安全性,研究发现,无论SMA类型和严重程度如何(包括成人SMA 1c型),诺西那生治疗30个月后,患者各项运动功能量表应答比例持续提升,96.5%~100%的患者报告在使用诺西那生期间病情有所改善或稳定,且诺西那生给药安全,患者耐受性良好。

罕见病药物的真实世界研究不仅对患者个体化治疗具有重要指导意义,且在优化医疗资源配置、指导医疗决策及推动医学科学发展方面均发挥着不可或缺的作用。相信随着研究方法的不断进步和数据收集技术的日益成熟,罕见病药物真实世界研究的前景将更加广阔。

3 小结

近年来,临床药师在国内外罕见病多学科诊疗中的价值日渐受到关注,对于提升药物可及性,促进患者合理用药,保障用药安全均具有重要意义,但该领域尚存在诸多问题亟待解决:(1)罕见病诊疗领域涉及药师角色价值的文献多集中于个案报道/某些单病种领域,其代表性和普适性仍需验证。(2)国内外关于罕见病多学科诊疗的模式并不相同,应结合本国、地区、医疗机构具体情况,建立适宜的MDT团队,但目前尚缺乏统一标准。(3)针对罕见病患者的药学服务在全国的实施缺乏规范化、标准化的专家共识或临床指南,药师如何在罕见病药学服务中发挥最大价值及其行为如何规范尚缺乏统一标准。

本专家共识提出罕见病药学服务的定义和范畴,围绕提高罕见病患者生活质量这一既定目标,从药品可及性保障、药品信息服务、药品综合评价、超说明书用药管理、特殊途径入境药物院内管理、罕见病药学门诊/会诊/用药教育/使用监测,及罕见病药物真实世界研究等九个维度搭建了医疗机构罕见病药学服务的整体框架和服务内容,为罕见病患者的诊疗全过程提供了专业化的药学服务。随着国家药事管理法规的深入改革和推进,未来对罕见病药学服务的范畴有望进一步扩大和更新,本共识制订人员将及时对共识内容进行更新和补充。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

前往app查看评论内容

5 0