CMH:南京医科大学王学浩团队基于影像基因组学分析优化肝内胆管癌治疗策略

9小时前 iNature iNature 发表于上海

该研究揭示了一种全新的ICC影像基因组学标志物,用于无创预测疾病预后和免疫化疗响应并提供治疗新靶点。

尽管免疫联合化疗方案在肝内胆管癌(ICC)中取得了显著疗效,仍面临治疗响应不一、获益提升靶点不明的难题。

近日,南京医科大学王学浩、李相成与夏永祥共同通讯在Clinical and Molecular Hepatology 发表题为“Radiogenomics of intrahepatic cholangiocarcinoma predicts immunochemotherapy response and identifies therapeutic target”的研究论文,该研究揭示了一种全新的ICC影像基因组学标志物,用于无创预测疾病预后和免疫化疗响应并提供治疗新靶点。

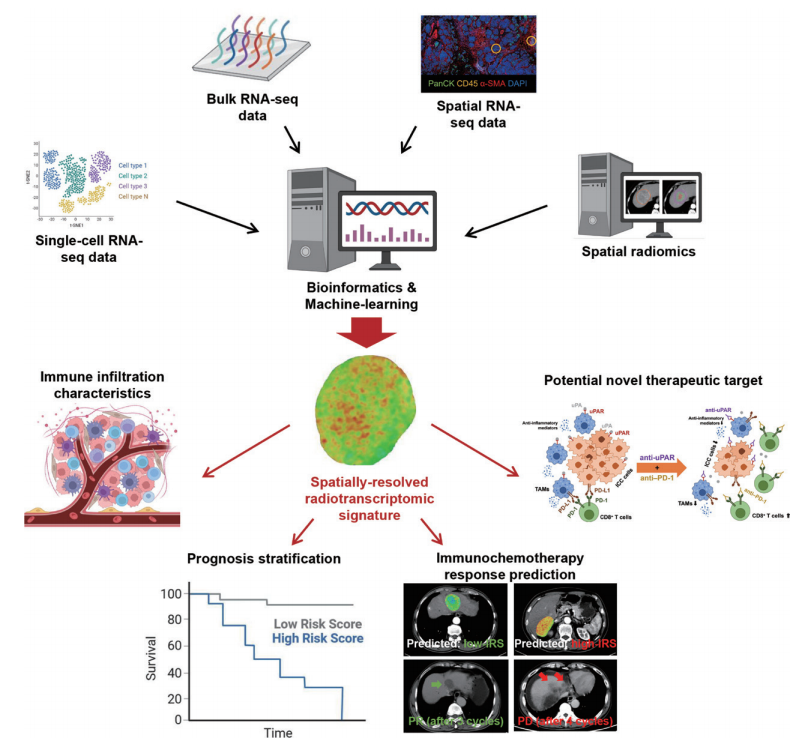

本研究通过多组学分析,提出了基于ICC免疫微环境异质性的关键生物标志物,用于预测患者预后及治疗获益。通过机器学习构建影像组学特征到生物标志物之间的空间映射模型,从分子病理、预后判断、治疗响应等多个维度开展论证,并针对影像基因组学标志物的核心部件开展细胞功能学与动物实验。综上,该研究通过“多组学解析—影像表型识别—新靶点机制探索”的一体化框架为ICC无创评估和精准治疗提供新模式与新策略。

肝内胆管癌(ICC)是第二大常见的原发性肝癌,近年来全球发病率和死亡率逐步上升。目前,外科手术切除是治疗ICC的最佳方法,但约60%~70%的患者在诊断时就表现为不可切除或转移性疾病。尽管免疫联合化疗是晚期ICC一线治疗新标准,如何筛选该方案的获益优势人群以及对治疗不应答患者的方案进行优化,是目前临床实践中亟待解决的问题。

本研究基于bulk RNA-seq分析构建了一个3基因(PLAUR、CD40LG、FGFR4)标签,与疾病预后、免疫化疗响应密切相关。单细RNA-seq分析发现:PLAUR、CD40LG和FGFR4分别在单核-巨噬细胞、T细胞和恶性细胞中富集。进一步细分亚群后发现:PLAUR富集的单核-巨噬细胞呈免疫抑制的M2样表型;CD40LG富集于增强抗肿瘤免疫的CD4 + 记忆T细胞;FGFR4与PLAUR在恶性细胞亚群中表达呈现出互斥模式。GeoMx DSP空间组学分析揭示了3基因标签与免疫细胞的交互作用集中于肿瘤上皮区域内。基于肿瘤增强CT图像,从每个空间子区域提取影像组学特征,将高度稳定的特征纳入机器学习分析的流水线,构建影像表型到基因特征之间的映射模型。所构建的影像基因组学标志物在多个独立队列中均展现出良好的预测效能与应用价值。鉴于编码uPAR的PLAUR基因是标志物构成中唯一的危险因子,本研究进一步通过细胞功能学实验与人源化小鼠模型证明:靶向uPAR联合PD-1抗体可诱导协同抑制细胞增殖和巨噬细胞浸润,并增加肿瘤内CD8+ T细胞浸润。

综上所述,本研究通过ICC多组学分析鉴定出一种具有区域特异性的生物标志物,可用于预测预后并筛选免疫化疗获益的优势人群,且该生物标志物可通过影像组学联合机器学习方法实现无创精准预测。本研究建立的影像基因组学模型所展现出的临床转化潜能已在多尺度多模态的独立数据集中得到验证,使其能够成为推动ICC精准诊疗实践的强有力工具。

南京医科大学第一附属医院肝胆外科主治医师季顾惟为论文第一作者,博士研究生许正刚、刘硕琛为论文共同第一作者,王学浩教授、李相成教授与夏永祥教授为论文共同通讯作者。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#肝内胆管癌# #ICC#

1 举报