中华医学会生殖医学分会:2017—2021年辅助生殖技术数据报告

2025-05-29 生殖医学论坛 生殖医学论坛 发表于上海

本研究通过分析CSRM系统上报的数据了解2017—2021年中国辅助生殖技术(ART)数据及变化趋势。

【摘要】

目的 分析2017—2021年中国辅助生殖技术(ART)的使用情况及其安全性,以评估其临床应用效果,为未来的研究方向和政策制定提供科学依据。

方法 本研究的数据来源于“中华医学会生殖医学分会(CSRM)数据上报系统”,涵盖了ART的关键结局指标。

结果 截至2023年9月25日,2017—2021年CSRM数据上报系统分别报告了257家、293家、262家、230家、194家生殖中心数据。常规IVF/ICSI周期主要集中在35岁以下人群,2017—2021年分别占比为65.53%、64.21%、67.86%、69.30%、67.10%。控制性卵巢刺激(COS)周期单胚胎移植率呈现逐年上升趋势,分别为18.64%、25.73%、32.90%、36.09%、39.61%,新鲜移植周期中35岁以下人群多胎妊娠率逐年下降,然而35岁以下人群的多胎妊娠率明显高于35岁及以上人群。2017—2021年常规IVF周期:35岁以下人群临床妊娠率无显著变化(P>0.05),范围为58.23%~59.06%;活产率2017年、2020年和2021年持平,均显著高于2018年和2019年(P<0.05),范围为48.26%~50.16%;35岁及以上人群临床妊娠率和活产率2018年和2021年均显著高于2017年、2019年和2020年(P<0.05),范围分别为39.65%~42.53%和28.69%~31.45%。2017—2021年ICSI周期:35岁以下人群临床妊娠率和活产率范围分别为53.67%~56.08%和45.84%~47.90%;35岁及以上人群临床妊娠率范围为35.87%~37.62%,活产率范围25.98%~27.11%。2017—2021年冻融胚胎移植(FET)周期:临床妊娠率和活产率呈上升趋势,范围分别为48.98%~53.95%和37.98%~43.05%;多胎妊娠率逐年下降,范围为19.26%~27.85%。2017—2021年辅助生殖助孕后子代出生缺陷发生率均控制在1%以内,中重度卵巢过度刺激综合征(OHSS)发生率范围为1.06%~1.58%,术后出血(>300 ml)发生率、术后盆腔感染率及其他并发症发生率控制在0.01%~0.20%。

结论 2017—2021年ART临床妊娠率和活产率略有提高;多胎妊娠率和子代出生缺陷发生率有所降低,并发症得到了有效控制。然而,多胎妊娠率仍处于较高水平,尤其是35岁以下人群中,未来仍需持续努力降低多胎妊娠率。

自2015年中华医学会生殖医学分会上线了“中华医学会生殖医学分会(CSRM)数据上报系统”以来,已总结了3份CSRM年度报告,这是第4份CSRM年度报告。本研究通过分析CSRM系统上报的数据了解2017—2021年中国辅助生殖技术(ART)数据及变化趋势。

资料与方法

一、资料来源

研究资料来源于CSRM数据上报系统,数据包括夫精人工授精(AIH)、供精人工授精(AID)、常规体外受精(IVF)、卵胞浆内单精子注射(ICSI)、补救ICSI(R-ICSI)、胚胎植入前遗传学诊断(PGD)、冻融胚胎移植(FET)周期的结局(妊娠率、活产率、多胎妊娠率、出生缺陷发生率等)以及并发症[中重度卵巢过度刺激综合征(OHSS)发生率、术后盆腔感染发生率、术后出血发生率]等指标。

二、数据分析

运用Excel 2016绘制统计图表、SPSS 25.0软件进行统计检验。计数资料采用率或构成比表示,组间比较采用卡方检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

结 果

一、2021年上报ART数据的生殖医学中心地域分布

截至2023年9月25日,2021年194家生殖中心通过CSRM系统上报ART数据(不含港澳台地区),数据覆盖20个省、4个自治区、4个直辖市。其中,生殖医学中心上报10家及以上的省份为广东省(41家)、河南省(21家)、湖北省(17家)、云南省(15家)、广西壮族自治区(14家)、河北省(14家)及福建省(13家)共占69.59%;贵州省、黑龙江省的生殖中心未上报,其他省市自治区有1~9家生殖中心上报数据。

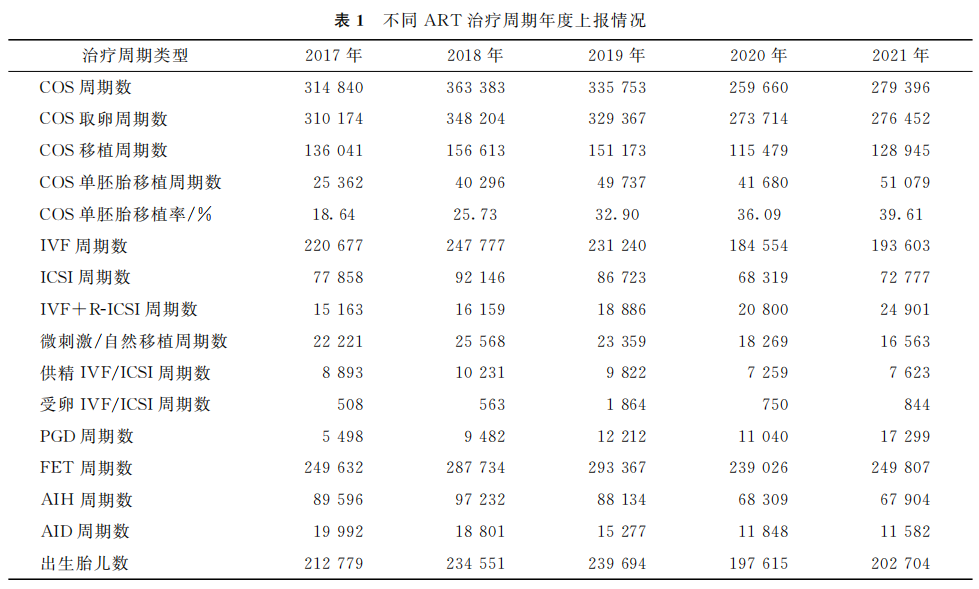

二、2017—2021年ART技术类型分布

2017—2021年CSRM系统上报的生殖医学中心分别有257家、293家、262家、230家、194家。自2018年以来上报中心数逐年下降,控制性卵巢刺激(COS)周期单胚胎移植率逐年上升(表1)。与2020年相比,2021年上报的生殖医学中心数降低,但各周期数均高于2020年[微刺激/自然移植周期数、宫腔内人工授精(IUI)周期数除外],且出生胎儿数(202 704例)高于2020年(197 615例)。

(表1)

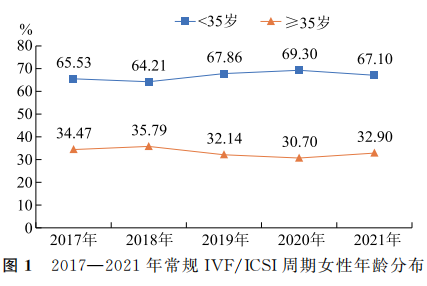

三、常规IVF/ICSI周期不孕女性年龄分布

常规IVF/ICSI治疗周期按年龄分组进行分析,结果显示,≥35岁人群2017年占34.47%、2018年占35.79%、2019年占32.14%、2020年占30.70%、2021年占32.90%;<35岁人群2017年占65.53%、2018年占64.21%、2019年占67.86%、2020年占69.30%、2021年占67.10%(图1)。

(图1)

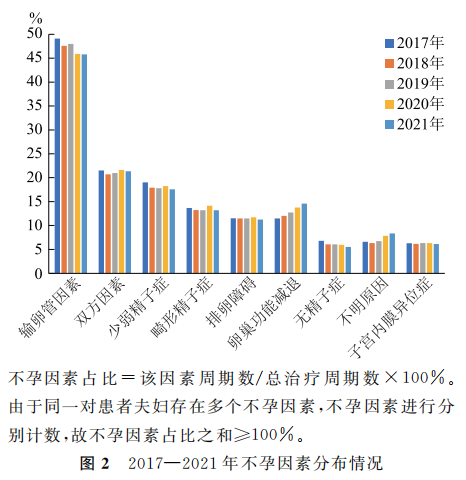

四、ART周期不孕因素分布

CSRM数据汇总结果显示,2017—2021年输卵管因素、无精子症和少弱精子症在不孕因素中的占比呈下降趋势,卵巢功能减退和不明原因占比呈上升趋势,排卵障碍、子宫内膜异位症、双方因素、畸形精子症占比无明显变化(图2)。

(图2)

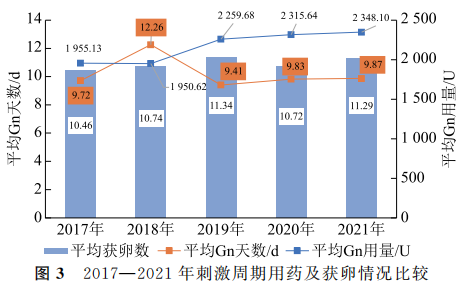

五、刺激周期促性腺激素(Gn)用量、Gn天数及获卵数情况

自2018年,平均Gn用量呈逐年上升趋势,在2019年明显升高,随后缓慢升高;2018年平均Gn天数升高明显,其他各年份Gn天数变化不明显;2019—2021年刺激周期平均获卵数无明显变化(图3)。

(图3)

六、ART结局

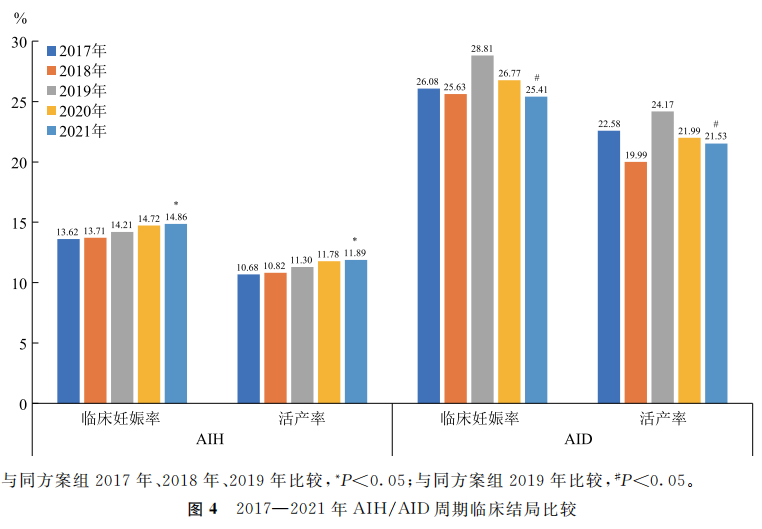

1. AIH/AID周期:2017—2021年AIH临床妊娠率和活产率呈上升趋势,2021年显著高于2017年、2018年、2019年(P<0.05);2019—2021年AID临床妊娠率和活产率呈下降趋势,2021年显著低于2019年(P<0.05)(图4)。

(图4)

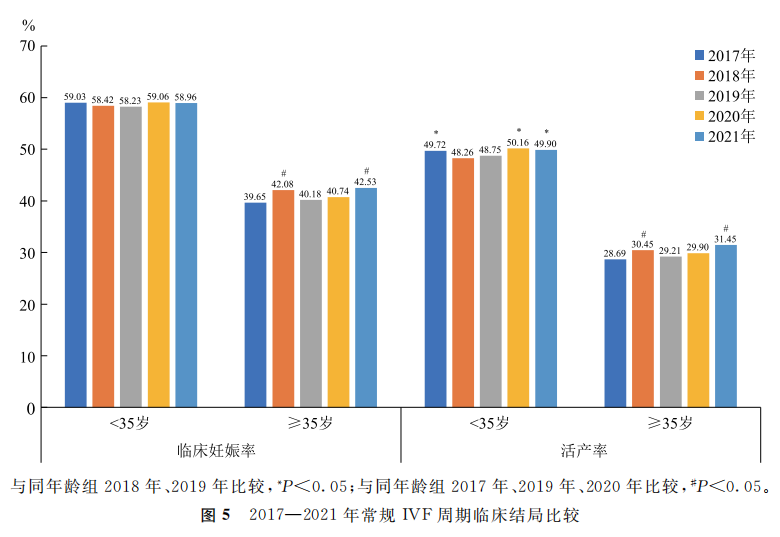

2. 常规IVF周期:在<35岁人群中,2017—2021年期间临床妊娠率无显著变化(P>0.05),2017年、2020年和2021年的活产率均显著高于2018年和2019年(P<0.05);在≥35岁人群中,2018年和2021年的临床妊娠率和活产率均显著高于2017年、2019年和2020年(P<0.05)(图5)。

(图5)

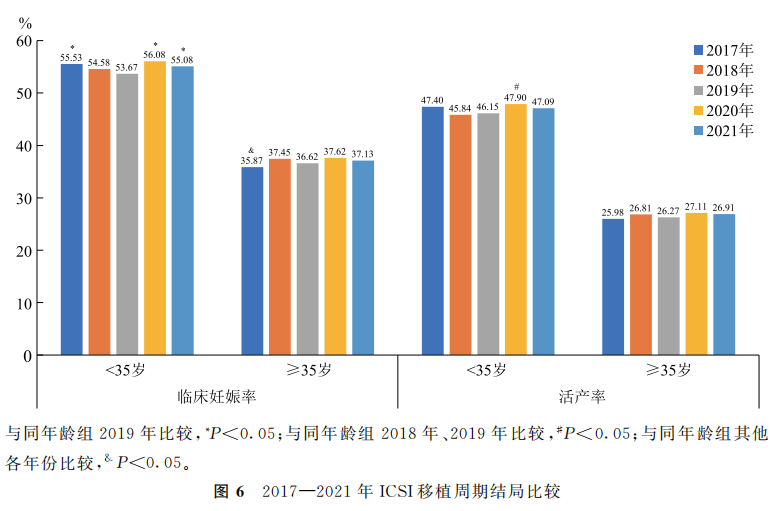

3. ICSI周期:在<35岁人群中,2017年、2020年、2021年临床妊娠率显著高于2019年(P<0.05),2020年的活产率显著高于2018年、2019年(P<0.05);在≥35岁人群中,2018—2021年临床妊娠率持平,均显著高于2017年(P<0.05),活产率无显著变化(P>0.05)(图6)。

(图6)

4. 新鲜移植周期多胎妊娠率及移植胚胎数:在<35岁人群中,2017—2021年平均移植胚胎数和多胎妊娠率呈下降趋势,多胎妊娠率各年份之间差异均具有统计学意义(P<0.05);在≥35岁人群中2019—2021年的多胎妊娠率持平,显著低于2017年、2018年(P<0.05)(图7)。

(图7)

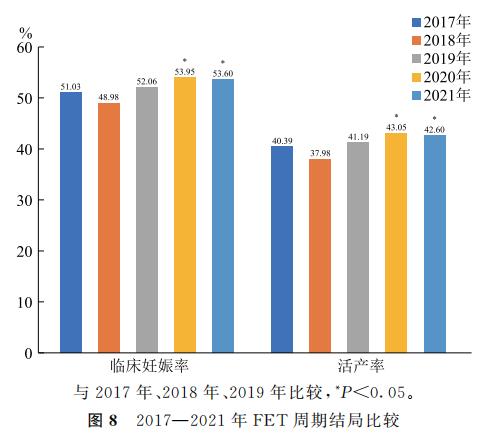

5. FET周期:2017—2021年FET临床妊娠率和活产率呈上升趋势,2020年、2021年显著高于2017—2019年(P<0.05)(图8)。

(图8)

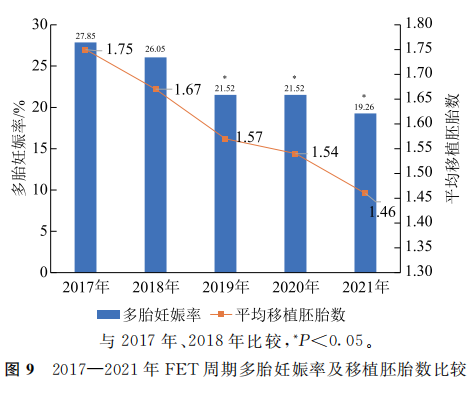

2017—2021年FET周期平均移植胚胎数和多胎妊娠率均呈下降趋势,多胎妊娠率2019年、2020年、2021年显著低于2017年、2018年(P<0.05)(图9)。

(图9)

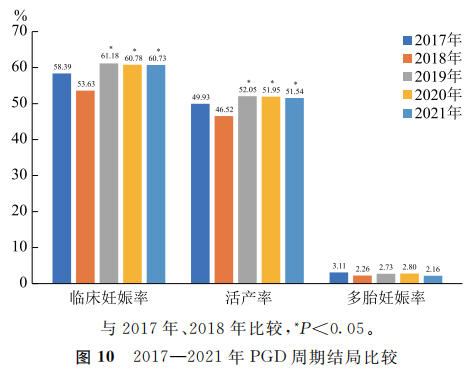

6. PGD周期:2019—2021年PGD临床妊娠率和活产率无显著改变(P>0.05),但其显著高于2017年和2018年(P<0.05);PGD的多胎妊娠率各年份无显著变化(P>0.05)(图10)。

(图10)

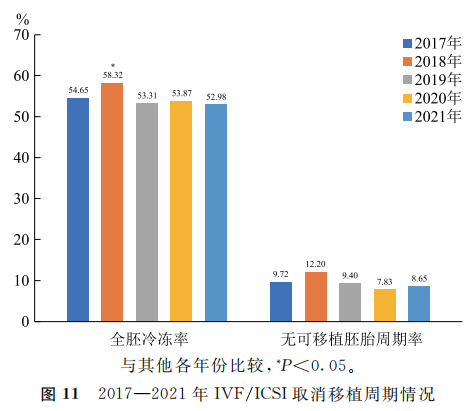

七、IVF/ICSI取消移植周期情况

2017年、2019—2021年常规IVF/ICSI周期全胚冷冻率无显著变化(P>0.05),均显著低于2018年(P<0.05)。2018年无可移植胚胎周期取消率12.20%,之后开始下降,在2021年略有上升(图11)。

(图11)

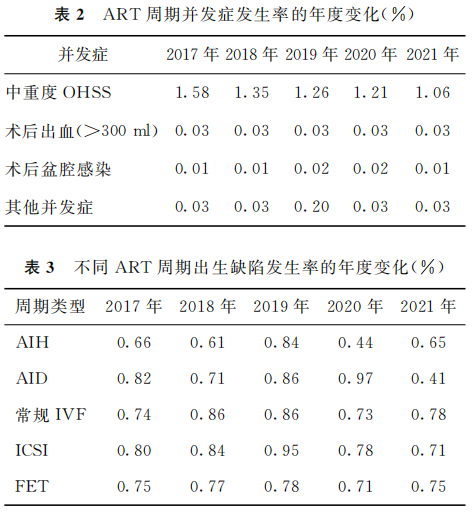

八、ART并发症

2017—2021年中重度OHSS发生率、术后出血(>300 ml)发生率、术后盆腔感染率及其他并发症发生率无显著变化(P>0.05)(表2)。2017—2021年出生缺陷发生率均控制在1%内(表3)。

(表2、表3)

讨 论

本研究数据来源于CSRM数据上报系统,数据收集时间为2017年1月1日至2021年12月31日(截至2023年9月25日,不含港澳台地区)。研究旨在全面评估近年来中国内地ART的应用现状、临床妊娠率、活产率以及并发症发生率等关键指标,为优化ART的临床实践提供科学依据,并为相关政策制定提供数据支持。

2017—2021年CSRM数据显示,不孕因素中输卵管因素、无精子症以及少弱精子症的占比呈现下降趋势,卵巢功能减退和不明原因不孕的占比则有所上升,可能与女性生育年龄推迟、环境因素、生活方式变化等有关,未来的研究应进一步探讨不明原因不孕的潜在因素,并关注卵巢功能减退的上升趋势。而不孕因素中排卵障碍、子宫内膜异位症、夫妇双方因素以及畸形精子症的占比则未出现显著变化。CSRM不孕因素分布情况与美国疾病控制与预防中心(CDC)2021年发布的年度报告中所呈现的主要不孕因素存在差异,后者显示男性因素(27.8%)和卵巢储备功能下降(26.9%)为主要因素。

CSRM数据显示,自2018年起,平均Gn用量呈现出上升趋势,尤其是2019年,用量从前一年的1 950.62 U显著增加至2 259.68 U,这一变化可能与女性年龄增长、促排卵方案的调整、卵巢反应性差异、临床策略的优化以及个体化治疗的差异有关。此外,2018年的平均Gn使用天数相对较高,而其他年份相对稳定。尽管2019—2021年平均Gn用量有所增加,但平均获卵数并未相应增加。这些数据表明,在促排卵治疗过程中,单纯增加Gn用量对于提高获卵数并无显著效果。因此,本研究建议在临床实践中,应精确调控Gn的用量,以优化治疗效果。

2019—2021年CSRM数据显示,AID临床妊娠率和活产率有下降趋势,可能与女性年龄增长、精子质量下降以及心理压力增加等多种因素相关。此外,在35岁以下的年轻患者群体中,2017—2021年常规IVF周期的临床妊娠率和活产率范围分别为58.23%~59.06%和48.26%~50.16%;而ICSI周期的相应指标则分别为53.67%~56.08%和45.84%~47.90%。对于35岁及以上的患者,2017—2021年常规IVF周期的临床妊娠率和活产率范围分别为39.65%~42.53%和28.69%~31.45%,ICSI周期则分别为35.87%~37.62%和25.98%~27.11%。此外,FET周期的临床妊娠率和活产率范围分别为48.98%~53.95%和37.98%~43.05%。2017—2021年临床妊娠率及活产率均略有提升,提示我国IVF技术近5年来较为稳定。值得注意的是,2021年CSRM报告的临床妊娠率高于最新发布的2019年度欧洲人类生殖与胚胎学学会(ESHRE)报告以及2021年CDC报告数值。这一差异可能与不同国家不孕女性的年龄分布有关。2021年CSRM不孕患者主要集中在35岁以下,占比高达67.10%。而美国CDC 2021年度ART报告显示35岁以下不孕女性占比为36.20%,2019年ESHRE数据显示35岁以下患者占比为43.9%。这种年龄分布的差异不仅反映了不同国家在ART应用上的不同需求和趋势,还可能对临床妊娠率产生显著影响。在中国,较年轻的不孕女性群体占比较大,可能与国内传统的婚育观念有关。而在美国和欧洲,由于社会结构和生育观念的差异,选择在35岁及以上年龄进行辅助生殖的女性比例相对较高。这种年龄分布的差异不仅影响了ART的应用,也对临床结局产生影响。

CSRM数据显示,2017—2021年新鲜胚胎移植周期的平均移植胚胎数和多胎妊娠率呈现逐年下降的趋势,新鲜移植周期中单胚胎移植周期的比例持续上升(18.64%、25.73%、32.90%、36.09%和39.61%)。这一趋势与2016—2019年ESHRE报告(41.5%、46.0%、50.7%、55.4%)以及2017—2021年美国CDC报告(64.2%、70.1%、77.3%、80.4%、82.9%)中所观察到的趋势一致。然而,CSRM单胚胎移植周期比例仍相对较低,导致多胎妊娠率高。多胎妊娠是导致不良妊娠结局的重要因素,显著增加了孕妇发生先兆子痫、妊娠期高血压、早产、低出生体重、营养缺乏、败血症、黄疸、剖宫产以及产后出血等不良预后的风险。这不仅对孕妇的健康构成威胁,还对新生儿的短期和长期健康产生深远影响。为控制多胎妊娠率,美国生殖医学学会(ASRM)2021年发布的胚胎移植指南对于预后良好的患者建议如下:(1)整倍体胚胎严格限制单胚胎移植;(2)35岁以下的患者鼓励接受单胚胎移植,无论是卵裂期胚胎还是囊胚期胚胎;(3)35至37岁的患者,建议考虑单胚胎移植。目前的研究表明,选择性单胚胎移植的累积活产率并不低于双胚胎移植,但后者显著增加了多胎妊娠率。因此,ESHRE 2024年发布的指南建议在获得了1枚以上的可用胚胎时,将选择性单胚胎移植作为ART的移植标准。单胚胎移植旨在优化妊娠结局,提高活产率,同时降低多胎妊娠的风险,确保母婴健康。

CSRM数据显示,2019—2021年常规IVF/ICSI周期中重度OHSS和全胚冷冻率无显著变化。全胚冷冻率受到多种因素的影响,包括患者个体差异、促排卵方案的选择等;无可移植胚胎周期率在2021年略有上升,这一现象提示需要进一步优化促排卵方案、精准调控药物剂量以及加强监测和评估,以提高获胚率。促排卵治疗引起的超生理激素水平可能对子宫内膜容受性产生不利影响,而全胚冷冻策略能够有效降低这种激素的负面影响,同时减少OHSS的发生风险。然而,冷冻技术本身也可能导致胚胎损伤,进而影响妊娠结局。因此,临床医生在制定治疗方案时,应综合考虑患者的具体特征,进行合理选择。

CSRM数据显示,2017—2021年期间,ART子代的出生缺陷发生率均控制在1%以内。这一结果表明,ART在降低子代出生缺陷方面取得了显著成效,为提高ART的安全性和有效性提供了有力证据。术后出血(>300 ml)发生率、术后盆腔感染率及其他并发症发生率维持在0.01%~0.20%,数据表明近年来ART的并发症发生率和子代出生缺陷发生率已得到有效控制。然而,尽管取得了显著进展,仍需不断改进辅助生殖助孕技术,以进一步降低不良妊娠结局的发生率,提高ART的安全性和有效性。

总体而言,在过去几年中ART临床妊娠率、活产率提高,妊娠期并发症发生率、子代出生缺陷发生率及多胎妊娠率降低。此外,国际上也有学者提出,应将多胎妊娠率控制在10%以内,以进一步改善ART的妊娠结局。因此,今后应持续降低多胎妊娠率,同时优化ART应用,以提高临床妊娠率和活产率,减少并发症和出生缺陷的发生。

文章来源:郭小妮,邓成艳,黄学锋,等.中华医学会生殖医学分会:2017—2021年辅助生殖技术数据报告[J].生殖医学杂志,2025,34(5):571-579.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#辅助生殖技术#

4